西夏文:神秘文字中的文明侧影

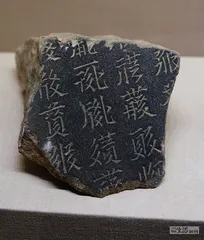

作者:肖楚舟 嘉庆九年(1804),在家乡武威养病的张澍到清应寺游玩,发现一座被青砖封砌的碑亭。张澍对金石学颇有研究,断定亭中有石碑,请寺中僧人扒开青砖,就此发现一块刻满奇异文字的石碑。

嘉庆九年(1804),在家乡武威养病的张澍到清应寺游玩,发现一座被青砖封砌的碑亭。张澍对金石学颇有研究,断定亭中有石碑,请寺中僧人扒开青砖,就此发现一块刻满奇异文字的石碑。张澍后来在《书西夏天祐民安碑后》中形容了这种文字带来的奇妙视觉感受:“乍视字皆可识,熟视无一字可识。字体方整,与今楷书无异。额篆书‘天祐民安之碑’六字。”他感慨:“此碑自余发之,乃始见于天壤,金石家又增一种奇书矣。”

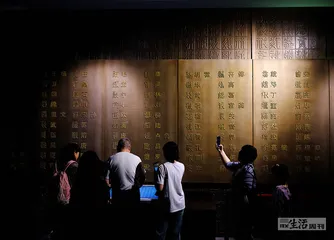

今天见到西夏文的中国人,容易产生一种本能的求知欲。我在宁夏博物馆里看见一个互动装置:用西夏文找自己的姓氏。那是展厅里最热闹的地方,人们急于拍下那些陌生的字符,存在自己的手机里。每个人都想问:这些文字和汉字是什么关系?这些文字的创造者,与我们有什么联系?今天的我们如何破解这种文字的秘密?

1036年左右,西夏统治者李元昊命大臣野利仁荣主持文字创制工作,仿效汉字结构,融合本民族语言特点,设计出一个独立的方块文字体系。为了在短时间内普及新造的文字,西夏的统治者花了不少心思。李元昊下令设立“蕃学”,译写西夏文教材,又组织一大批人集中培训,然后去各地推广这种新文字。

20世纪初,俄国汉学家伊凤阁从科兹洛夫带回的黑水城文献中发现了一本夏汉对照的识字课本《番汉合时掌中珠》(下文简称《掌中珠》)。借着这本书,伊凤阁与学生聂历山,开始进行西夏文最早的破译工作。后来,伊凤阁把《掌中珠》的片段陆续分享给了中国学者罗振玉父子、日本学者石滨纯太郎等人。在他们之前,还有法国学者德维利亚等人,依据1900年在北京发现的西夏文《妙法莲华经》进行了一些研究。于是,对西夏文字的释读工作,很快就成为一个国际化的研究领域。 中国学者长期使用方块汉字,自然关注西夏字的构型。罗福苌在《西夏国书略说》中尝试用汉字学方法分析西夏字的“部首”,从《掌中珠》中归纳出23个部首举例,指出它们和汉字中表示“液体”“火”的部首意义相当。第二年,他的兄长罗福成在《西夏国书类编》中扩展至169个。

中国学者长期使用方块汉字,自然关注西夏字的构型。罗福苌在《西夏国书略说》中尝试用汉字学方法分析西夏字的“部首”,从《掌中珠》中归纳出23个部首举例,指出它们和汉字中表示“液体”“火”的部首意义相当。第二年,他的兄长罗福成在《西夏国书类编》中扩展至169个。

但是,也有学者质疑,以汉字的构字逻辑似乎不能完全解释西夏文。因为它毕竟是一种游牧民族的语言,学术上归为汉藏语系藏缅语族羌语支。西夏人所做的工作,相当于把一种和汉语有很大差别的语言,用汉字的框架表达出来。

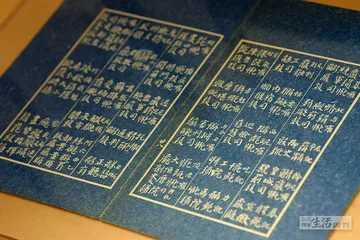

我向了解西夏文的学者请教。他们对我描述西夏文的学习过程,多数要从《掌中珠》说起。顾名思义,《掌中珠》是一本轻薄便携的小书。除了黑水城,敦煌莫高窟、贺兰县宏佛塔都有出土《掌中珠》的不同版本或残页。“这说明这本书,或者类似的识字课本,在当时流传范围很广,是老百姓日常使用的书。”中国人民大学国学院教授索罗宁分析。

《掌中珠》的设计排版简洁,一目了然。一页纸分成四列,中间两列是西夏文、汉文对应的字词,最左侧一条是用汉语给西夏文注音,最右边是用西夏文给汉语注音。宁夏大学民族与历史学院院长、西夏学研究院院长杜建录把《掌中珠》比喻为“小学识字课本”,这本小字典里收录的是日常用字,没有完整的例句,也就意味着缺乏语境。于是放在文献里,单字的意思拼凑起来,可能就令人无法理解了。这还不足以释读完整的文献。更多的释读工作,是通过“比照”来完成的。

西夏重视佛教,曾多次组织大规模的汉文、藏文佛经翻译,而佛经恰好是一种内容比较固定的文献,像一种稳固的参照系。“佛经的经名,都是从汉字里来的。比如《大方广佛华严经》,我们能认出广字、佛字,还有华严两个字,只要对上了其中几个字,其他也可以推知了。这个过程叫作‘定名’,通过确认佛经的名称,便能找出对应的汉文底本,再对照着西夏文的辞书来一个个确认每个西夏文字的意思。”杜建录解释说。

从黑水城出土的西夏文文献来看,不到200年的时间,一种初创的文字就成功融入了西夏人的日常生活。陈炳应翻译的西夏谚语集中,收录了一段称颂这段“文化建设工作”的歌谣:“各有语言各珍爱,一切文字人人尊。吾国野利贤夫子,天上文星出东方,带来文字照西方。三千七百弟子皆已正其选,全国河洲学海无不求奉献。” 我在额济纳博物馆见到了一页《掌中珠》的照片,上面恰好是一些现代人也非常熟悉的日常食品名称:饺子、馒头、干饼、烧饼、花饼——和我前一天在当地餐馆见到的菜单差不多。

我在额济纳博物馆见到了一页《掌中珠》的照片,上面恰好是一些现代人也非常熟悉的日常食品名称:饺子、馒头、干饼、烧饼、花饼——和我前一天在当地餐馆见到的菜单差不多。

这些词汇的选择与罗列,至少代表了西夏人对实用知识的一部分看法。《掌中珠》模仿了汉人蒙书的体例,全书分为天、地、人三部分。它介绍了一些风土人情,比如西夏境内的矿藏特产,还讲了些人情世故的道理。“比如什么是好人,什么是坏人,甚至怎么打官司。所以它不只是一本语言学习的工具书,而且还教给你一些生活知识。”索罗宁告诉我。

这种接地气、日常化的内容编排,吻合当时西夏城市各族人员往来频繁、跨文化交流的需要。索罗宁和杜建录都提到《掌中珠》的序言。作者是这么说的:“番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇;若此者,由语言不通也。奸猾之人,通晓两语,往往虚饰其辞,以害善类。”可见当时人们已经悟到这个道理:语言隔阂会增加沟通成本,而文化交融能够消除误解。

宁夏大学民族与历史学院副院长彭向前,用《掌中珠》里的一句话解释西夏文和汉文的关系:“兼番汉文字者,论末则殊,考本则同。”这里所说的“本”,指的是西夏文借用了汉字的笔画等基本构件,在造字逻辑上面吸收了汉字“六书”的一部分原理。不过有意思的是,因为西夏字是“半路起家”,缺乏象形字、指事字,会意字、形声字占了西夏文字的80%。

《掌中珠》这样的识字课本,在西夏不止一种。这大概是因为学习西夏文字,即使对西夏人也不容易。杜建录分析,西夏文的创造没有经历一般文字的初级发展过程,因此一开始就“起点很高”。他们一开始就想要把文字造得尽善尽美,因此字形就复杂了,“汉字里面的笔画,从一画到三十多画都有,排在一起,远远看上去疏密有致。而西夏文没有笔画简单的字,一眼看上去,都一般繁复”。 彭向前是历史专业出身,原本的研究方向是宋史。博士后阶段,他跟随中国西夏文研究大家聂鸿音学习。他告诉我,西夏有一本《文海》,这是一本类似《说文解字》的大字典。起初学者们试图从中找到西夏文字的构造原理,像分析汉字那样去分析它的偏旁部首,后来发现“对不上”。

彭向前是历史专业出身,原本的研究方向是宋史。博士后阶段,他跟随中国西夏文研究大家聂鸿音学习。他告诉我,西夏有一本《文海》,这是一本类似《说文解字》的大字典。起初学者们试图从中找到西夏文字的构造原理,像分析汉字那样去分析它的偏旁部首,后来发现“对不上”。

聂鸿音最后分析,“它好像是一本让你便于记忆的小手册”,跟我们小时候听过的识字顺口溜差不多。彭向前记得老师打的一个比方:“比如汉字扫盲的时候,‘告诉’的‘告’字,小孩儿记不住,你就跟他说一口咬掉牛尾巴,这不就记住了?但这跟字的本义没有关系,只是便于记忆。《文海》中的解释有时与这种作用类似。”

理解一种文字,其实是在理解其使用者们的生活。一些我们今天无法找到准确对应词的西夏词汇,反而是独属于他们的印记。杜建录拿“官作”这个词举例。这个词就刻在张澍发现的那块石碑上,讲的是西夏崇宗乾顺赐予护国寺“钱千缗,谷千斛,官作四户”。“官作”中的第一字为“农、耕”的意思,而整个词指的是依附于官府的农业生产者,它反映的正是西夏自己的社会经济关系。

不同国家的学者,依据自己的文化背景,可能给出不同的解释。“西夏文中‘使军’二字,俄罗斯人倾向于翻译成农奴,因为‘使军’缺乏人身自由,依附于主人,婚姻嫁娶需要主人同意。但这类人群有自己的财产,显然不是奴隶。”杜建录说,“所以现在西夏文的翻译准确度,在百分之七八十。还有一些词,有的学者主张音译,有的主张意译,读者使用时要注意,不能望文生义。”

这场解密游戏,还远远没有到达终点。在西夏人创造的四方字形中,有一些类似虚词的符号,无法在汉语中找到对应的解释。它们往往放在动词里,代表方向。彭向前对此有一种颇具诗意的解释:“党项人,即羌族多生活在山谷、河沟地带,重峦叠嶂,道路曲折,所以对方位特别敏感,表现在语言里就会在动词前面添加很多表示方位的前缀。这是羌语支语言较为典型的共性特征,也是他们和周边其他的藏缅语族语言的区别。”“兀擦”与“卷甲”:古代中国的侧影

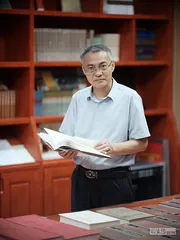

2013年,彭向前申请到圣彼得堡访学半年,查阅黑水城文献原件。他形容这段经历“改变了我的学术轨迹”。

1909年,科兹洛夫将黑水城佛塔里的文献带回了圣彼得堡,它们如今保存在涅瓦河畔的俄罗斯科学院东方文献研究所。这批文献共8000多个编号,占现存西夏文文献的80%。目前整理出来的黑水城文献,分为佛教文献和社会文书两个目录。东方文献研究所依然保留着传统的借阅方式,需要哪个文献,就从目录里抄下编号,等着管理员从库房中找出原件。

西夏学毕竟是一门比较冷门的学问。这些文献,如果不是有人借阅,只会长年在仓库中静静沉睡。彭向前记得自己借出一本佛经,翻开来,纸页上还夹带着细细的黄沙。那种扑面而来的历史感震撼了他。“你在异国他乡,想到这些沙子是从黑水城来的,有一种莫名的亲切感,但心里也挺不是滋味。”

国内学者手里的黑水城资料,大多还是1990年代史金波等学者去圣彼得堡拍来的照片,其中模糊或缺漏之处常有。借出原件,往往能让照片上模糊的细节,或者缺失的页面,一下子连缀起来。另一个层面上,从西夏人翻译的汉文典籍中,今天的我们,也可不断补全对于当时中原文化的认识。

有意思的是,宋人的文字里,偶尔也会露出西夏语的踪迹。胡寅的《原乱赋》在指责宋徽宗擅起边衅时说:“又憺威于西戎兮,拔将军于利口。俄斩将而军没兮,终兀擦于羌丑。”苏轼《东坡志林》中记载了宋神宗五路伐夏时期邠人张舜民随高遵裕西征时的一则趣闻:“舜民言:官军围灵武不下,粮尽而返。西人从城上问官军:‘汉人兀摖(擦)否?’或仰而答曰:‘兀摖(擦)。’城上皆大笑。西人谓惭为‘兀摖(擦)’也。”

“兀擦”是西夏语的音译,从张舜民讲的笑话可以看出,这个词就是“羞愧”的意思。汉人攻打西夏的城池,也将这个活灵活现的口头语带回了中原。彭向前告诉我,藏语中也有个与之音义相当的词语ངོ་ཚ,字面意思是“脸热”。“用‘脸发烧’表示‘惭愧’,应该是当时河西藏缅语族诸语言共同的构词心理。”彭向前说。

西夏人虽与宋朝人生活于同一时代,但宋朝有比较严格的书籍控制制度,西夏人手里的汉文底本来源复杂,可能未必拿得到受严格控制的官本,而是四处搜罗的民间抄本。彭向前认为,这些“未经宋人编辑的汉文古本原貌,具有重要的版本价值”。

文本语义的间隙中,我们窥见的不只是西夏人的生活,还有与他们同时代的辽、宋、金人的思想世界。西夏人用草书抄写了《孙子兵法三家注》。从训诂学意义上说,传统的《孙子兵法》有三大版本,西夏人则提供了第四套解释系统。

西夏人简单平直的翻译风格,为一些语义模糊的词语提供了注脚。就拿《孙子兵法》里一个争议不断的词语“伐交”的“交”来说。有人把“交”理解为“交兵”,认为“伐交”是军事手段;有人把“交”理解为“与诸侯结交”,认为“伐交”是外交手段。彭向前分析西夏文的译文中的“交”,有“设营对峙”和“战力结合”的意思,至少可以说和外交手段无关了。

彭向前举的例子,许多都与军事有关。因为西夏短暂的历史中,几乎年年征战,在周边大国的夹缝中寻找生存空间。某种意义上说,今天的我们与古代汉语典籍的距离,未必比西夏人近。

《孙子兵法》里有个词叫“卷甲”,现在一般理解为“卷起铠甲”或者脱下铠甲轻装快跑。彭向前总觉得这不符合战场的实况:哪怕要逃命,脱下铠甲只会更容易死伤,这个“卷”字到底怎么理解?看过西夏人的翻译,这个词就说得通了:卷甲的意思是把甲衣下摆卷起来,减轻两腿奔跑的阻力。“就和今天女孩穿裙子跑步,得搂起裙摆一样,一下子就合理了。如果不是找到西夏译文,我们可能一直到今天还在误会‘卷甲’的意思。”

钻进西夏人的翻译里面研究,有时会惊异于西夏人吸收与消化外族文化的能力。北宋五路伐夏,西夏人给宋朝写信诉斥,说“未有好杀能得天下”,显然是娴熟借用了《孟子》,“不仁而得国者,有之矣。不仁而得天下者,未之有也”。

我问彭向前,这里把“不仁”升级成了“好杀”,到底是翻译的偏差,还是一种有意的发散?彭向前给我解释,站在西夏人的角度看,五路伐夏是大国针对弱国发动的毁灭性战争,算不上正义。西夏人既然要诉说不满,自然也会加重语气。“文本差异绝不全是简单的版本异同和译文出入问题,其背后是有深厚的历史文化变迁因素,在起着指导引领和制约规范的作用的。”彭向前说。

彭向前谈起这些文本中细微的发现,兴奋不已。有一些翻译的细节,很明显反映了西夏人自己的生活细节和思维方式。比如在宋朝的书本里,可能只讲了一个“农”字,西夏人翻译的时候,会在“农”后面加上“牧”。“半农半牧,这是他们生活的实际情况。”彭向前说。

有的翻译也会闹笑话。比如“披发赤足”这个词,西夏人把“赤足”译作“红足”,把“披发”译作“持皮囊”。显然“赤足”是把表裸露的“赤”误解为表颜色的“赤”,但“持皮囊”这个译法,很多年来无人能解,彭向前推测,西夏人把这个“披”理解成了“披荆斩棘”的“披”,取“去掉”之义。“去掉头发,不就是拔毛,只剩下皮囊了?”彭向前笑着说。 去圣彼得堡之前,彭向前的一项研究计划差点搁浅。那是一份西夏历书,国内只有影印件。他拿西夏人的历书与宋朝的对照,发现月份日期相差太大,实在无法解释。直到见到俄藏黑水城文献原件,他才发现这本历书的装订方式是特殊的“缝缋装”。具体来说,缝缋装的制作方法是将书页对折成帖,然后将多帖书页摞在一起,用针线在折叠处缝合。时间久了,装帧散乱,或者展开方式不对,很容易造成错乱或遗失。

去圣彼得堡之前,彭向前的一项研究计划差点搁浅。那是一份西夏历书,国内只有影印件。他拿西夏人的历书与宋朝的对照,发现月份日期相差太大,实在无法解释。直到见到俄藏黑水城文献原件,他才发现这本历书的装订方式是特殊的“缝缋装”。具体来说,缝缋装的制作方法是将书页对折成帖,然后将多帖书页摞在一起,用针线在折叠处缝合。时间久了,装帧散乱,或者展开方式不对,很容易造成错乱或遗失。

在圣彼得堡,彭向前看到了这份连续记载88年的历书的全貌。“这相当于一本西夏的皇历,中间还记载了五行、八卦等信息,每日宜做的事情等等,跟汉人的日历差不多。”皇历年年都有,年年不同,普通人很难有保存它的意识。而西夏人留下的这份日历,填补了遥远时光里一个空白的角落。

这份历书中,唯一和汉人历法出入较大的,是关于日食和月食的传说。故事的主角,不是天狗,而是印度神话中的罗睺。他因偷饮不死甘露被毗湿奴砍下头颅,其头颅化为黑暗之星,常吞食日月,导致日食和月食。“古代文明的跨区域传播,通常是间接的。西夏人不是直接受到印度的影响的,印度神话可能是以吐蕃为跳板,通过青藏高原传播到西夏的。”彭向前解释。

读西夏人留下的篇章,会发现陌生与神秘之余,更多的是熟悉感。而这些熟悉感的来源,常常来自社会文书。它们反映的是普通人共通的生活经验:立约、婚娶、买卖、借贷。

杜建录谈到近年来与东方文献研究所的合作时提及前两年新出的《俄藏黑水城汉文文献释录》,收录的全部是社会文书。它们中的大部分来自于佛经边角裱糊用的碎纸片,或者僧人购入后未来得及裁剪使用的裱糊纸。一些社会契约文书还保留着原本形态。

杜建录说起西夏人的契约形式:“比如一份借贷文书,写明借什么东西,拿什么抵押,什么时候归还,到期不还的处罚。末尾是借贷人、同借人、担保人、书契人的画押,一个长卷书写若干文契,由放贷人收执。”这些文书,在当时被当成废物准备二次利用,内容似乎不及典籍“重要”。但在今天看来,它们却是通往古人真实生活的神秘小径。

大多数西夏社会文书是用草书写成。彭向前近年来的新计划,是出一本西夏文草书字典。和汉字行书类似,西夏文的草书有许多连笔、变形,能够认识的学者很少。彭向前花了很长时间,摸索出笔画变形的规律,反而看出了可爱之处,觉得这些字符“像一个个全须全尾的小动物”。

草书的存在,本身说明了西夏人自创文字的成功之处,因为这意味着人们在日常生活中经常使用它,追求便捷与速度。“哪怕在黑水城这样的一个边陲小城,书写契约的乡村先生也能熟练写出西夏文的草书。这说明这种文字的传播与应用范围很广,可以说是一种发明得很成功的文字。”彭向前说。

我们今天所知道的,最晚近的一件西夏文文物,是河北保定的陀罗尼幢石碑,立于1502年,比西夏政权的覆灭晚了近三百年。

索罗宁分析,石碑上的字迹已经不是标准正确的西夏文,这说明刻碑者没有真正掌握西夏文。杜建录也持类似的看法,“这说明此时西夏文已经变成一种符号,不再有文字的实用功能。它更像是随着佛教的流传而保留下来的一种宗教符号”。

刻下这石碑的无疑是党项人的后裔。在距离西夏国土遥远的他乡,最后浮现的这些字符,或许承担着一种孤单的使命。它同时证明着一种文字的消亡和生命力,也见证着一群人如何融入更广大的族群与文化,找到新的生活空间。