西夏石窟壁画:多元与世俗

作者:艾江涛 7月份的敦煌莫高窟,正处于暑期旅游旺季。普通票早在一个月前就已售罄,运气好的话,还能在网上抢到近期的应急票。应急票虽然只能看四个窟,远少于普通票的八个窟,不过看完之后早点排队,还能单独购买四条特窟线路的票,每条线路开放两三个洞窟。与十多年前我初次到莫高窟参观不同,随着游客日增,现在人们要先在十多公里开外的游客中心搭乘大巴车,穿越戈壁中的一段公路,才能到达莫高窟外的停车场。

7月份的敦煌莫高窟,正处于暑期旅游旺季。普通票早在一个月前就已售罄,运气好的话,还能在网上抢到近期的应急票。应急票虽然只能看四个窟,远少于普通票的八个窟,不过看完之后早点排队,还能单独购买四条特窟线路的票,每条线路开放两三个洞窟。与十多年前我初次到莫高窟参观不同,随着游客日增,现在人们要先在十多公里开外的游客中心搭乘大巴车,穿越戈壁中的一段公路,才能到达莫高窟外的停车场。到莫高窟寻找西夏洞窟,最初我的心情是绝望的,经过几天焦灼的等待,敦煌研究院办公室给出的答复是:出于保护,目前莫高窟西夏时期的洞窟均不开放。一度,我曾想刻意绕开莫高窟,直奔160多公里外的榆林窟。毕竟,在西夏时期,瓜、沙地区虽然都是佛教圣地,不过,与莫高窟所处的沙州相比,榆林窟、东千佛洞石窟所处的瓜州,更代表着西夏洞窟壁画艺术的高峰。然而,莫高窟是绕不过的,这种感觉,相信1964年首次试图揭开西夏洞窟面貌的敦煌西夏资料工作组(下文简称“西夏组”)的组员们,同样有过。

西夏一度是个消失的国度,在1909年俄国探险家科兹洛夫(Kozlov)在黑水城发现大量西夏文书、绢画、器物之前,这个国家长期隐伏在历史深处,散发着神秘的光芒。人们对西夏洞窟的认知,要来得更晚一些。

88岁的敦煌研究院考古研究所前所长刘玉权,是当年西夏组的成员。在他兰州的新家,他向我回忆起,1959年到敦煌文物研究所报到时的情景:“整个研究所,连我在内,也就20来人。我们来的时候,莫高窟洞窟的保存状况比较原始,几百个洞窟基本都没有门。当时也没人参观,交通也不发达,从现在的火车站到莫高窟,戈壁上开出一条南北方向的‘搓板路’,高低不平,车开在上面,五脏六腑都要震出来。因为在野外的戈壁滩上,所以大门前的保卫班还有配枪。”那时刘玉权能看到的资料,就是1950年代敦煌文物研究所出的一套小册子,一个时代一本薄薄的册子。在晚期那本册子里,西夏是与五代、宋、元放在一起的,“没有几张插图,谈到西夏时,好像提到了榆林窟第29窟,那会儿没有分期,凭绘画风格和时代特点,大家感觉那个窟属于西夏”。 当年为何成立西夏组?说起来,从北宋仁宗景祐三年(1036),到南宋理宗宝庆三年(1227)西夏被蒙古灭国,西夏统治瓜、沙地区达191年之久,可长期以来,人们对这一时期的洞窟开凿情况并不了解。85岁的中国社会科学院西夏文化研究中心研究员史金波向我回忆,“当时敦煌文物研究所所长常书鸿先生,他们经过长期了解,发现莫高窟里面有西夏洞窟,但还有很多西夏题记他们解释不清楚,这对他们来说是很大的问题。后来他找到我的老师王静如先生,因为他们原来是留法的同学,王先生就答应这件事情,又有社科院民族所的计划,当时就成立了西夏组。”就这样,由常书鸿与王静如担任组长,敦煌学家宿白担任顾问,敦煌文物研究所的万庚育、刘玉权,社科院民族所的白滨、史金波,还有甘肃省博物馆的陈炳应等人组成的西夏组成立。1964年8~11月间,西夏组对敦煌莫高窟、安西榆林窟等处的西夏洞窟时代、分期、壁画艺术、文字题记做了专题考察。

当年为何成立西夏组?说起来,从北宋仁宗景祐三年(1036),到南宋理宗宝庆三年(1227)西夏被蒙古灭国,西夏统治瓜、沙地区达191年之久,可长期以来,人们对这一时期的洞窟开凿情况并不了解。85岁的中国社会科学院西夏文化研究中心研究员史金波向我回忆,“当时敦煌文物研究所所长常书鸿先生,他们经过长期了解,发现莫高窟里面有西夏洞窟,但还有很多西夏题记他们解释不清楚,这对他们来说是很大的问题。后来他找到我的老师王静如先生,因为他们原来是留法的同学,王先生就答应这件事情,又有社科院民族所的计划,当时就成立了西夏组。”就这样,由常书鸿与王静如担任组长,敦煌学家宿白担任顾问,敦煌文物研究所的万庚育、刘玉权,社科院民族所的白滨、史金波,还有甘肃省博物馆的陈炳应等人组成的西夏组成立。1964年8~11月间,西夏组对敦煌莫高窟、安西榆林窟等处的西夏洞窟时代、分期、壁画艺术、文字题记做了专题考察。

刘玉权领到的任务,就是在宿白的指导下做西夏洞窟的分期。由于“文革”阻断,刘玉权的调查论文《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》到1982年才正式发表。这篇论文由宿白先生拟定提纲,并给出长达两三页的修改意见。据文中统计,莫高窟估定77个、榆林窟估定12个西夏时期开凿和重绘过的洞窟。以此数据,莫高窟一共492个绘有壁画的洞窟中,西夏洞窟便有77个,比例不可谓不高。刘玉权回忆,论文草稿在1965年写出后,“当时开会讨论,我记得很清楚,唯一提出意见的,是负责壁画临摹的史苇湘,他认为没这么多”。

1980年代中期,敦煌学界开始关注沙州回鹘的问题,普遍认为在1030~1067年之间,在瓜、沙地区存在着“沙州回鹘政权”或“沙州回鹘国”,一些原本被认为属于西夏早期的洞窟被划归为回鹘洞窟。在1998年发表的《敦煌西夏洞窟分期再议》一文中,刘玉权将莫高窟原77个西夏洞窟,15个改划为回鹘洞窟;榆林窟原12个西夏洞窟,2个改划为回鹘洞窟;同时新增6个西夏洞窟:莫高窟第395窟,东千佛洞石窟第2、5窟,五个庙石窟第1、3、4窟,如此一来,瓜、沙地区的西夏洞窟总数为77个。

尽管如此,西夏洞窟的分期仍然令人困扰。在陕西师范大学的办公室里,沙武田教授指着桌上敦煌研究院刚发来的有关西夏洞窟分期的结项成果,坦言学界至今仍未完全搞清西夏洞窟的分期,大家认知偏差很大。难点在于两头,人们对于那批出现于10世纪末至11世纪的以绿色为底色的“绿壁画”,究竟归于归义军晚期、沙州回鹘还是西夏早期,一直存有争议;同样,对西夏中后期出现的那批汉藏融合风格的洞窟,究竟归于西夏还是元代,也说不清楚。2016年,沙武田负责的国家社科基金重大项目“敦煌西夏石窟研究”项目启动。在八年时间里,他带领团队深入调研分布在莫高窟、榆林窟、东千佛洞石窟、昌马石窟等地的西夏洞窟。“现在学界有不同意见,但是我想这些地方的西夏洞窟加起来,40个左右还是有的。”沙武田说。 在刘玉权的记忆里,宿白先生早在1960年代就关注到“绿壁画”的问题。1962年10月,宿白在敦煌文物研究所做了著名的“敦煌七讲”。刘玉权听了其中几次,“上课过程中,他提到敦煌‘绿壁画’的概念,敦煌晚期有一批石窟整个洞窟都用石绿的矿物颜料,由于刷的绿底子,就叫绿壁画。他谈到一个观点,大概的意思是说,敦煌的绿壁画,既不像宋代曹氏归义军统治期间的壁画,又不像元代的壁画,很可能是识别西夏石窟的一个特征”。

在刘玉权的记忆里,宿白先生早在1960年代就关注到“绿壁画”的问题。1962年10月,宿白在敦煌文物研究所做了著名的“敦煌七讲”。刘玉权听了其中几次,“上课过程中,他提到敦煌‘绿壁画’的概念,敦煌晚期有一批石窟整个洞窟都用石绿的矿物颜料,由于刷的绿底子,就叫绿壁画。他谈到一个观点,大概的意思是说,敦煌的绿壁画,既不像宋代曹氏归义军统治期间的壁画,又不像元代的壁画,很可能是识别西夏石窟的一个特征”。

在后来学者的归纳中,绿壁画是对10世纪末至11世纪出现的一系列高度程式化壁画的直观概称,因其中大量出现以绿色为底色的大面积千佛或净土变,而成为这类壁画的代称。事实上,如果不是凭借洞窟题记或供养人信息,人们很难仅就壁画图像,判定其究竟属于曹氏归义军时期,抑或沙州回鹘时期或者西夏初期。莫高窟第65窟,就是这样一个例子。 刘玉权一度以莫高窟第65窟为西夏初期标尺洞窟,来判定莫高窟洞窟中的西夏早期洞窟,主要依据是洞窟西壁龛外南侧的一条西夏文题记,这条题记经王静如等先生翻译如下:“乙丑年五月一日,福全凉州中搜料,到沙州地城。我城圣宫沙满,为得福利,故弃二座众宫沙,我法界有情,一切皆共聚,当西方净国之深。”这是一条记录于西夏惠宗李秉常大安十一年(1085)五月初一的清沙记录。刘玉权根据滴落在这条题记末端的几滴绿色颜料,推测可能洞窟在尚未完成时,由于某种原因暂停了一阵,在此期间,游人在已重绘完的西壁上作功德记,之后,继续重修中在上面滴落颜色。

刘玉权一度以莫高窟第65窟为西夏初期标尺洞窟,来判定莫高窟洞窟中的西夏早期洞窟,主要依据是洞窟西壁龛外南侧的一条西夏文题记,这条题记经王静如等先生翻译如下:“乙丑年五月一日,福全凉州中搜料,到沙州地城。我城圣宫沙满,为得福利,故弃二座众宫沙,我法界有情,一切皆共聚,当西方净国之深。”这是一条记录于西夏惠宗李秉常大安十一年(1085)五月初一的清沙记录。刘玉权根据滴落在这条题记末端的几滴绿色颜料,推测可能洞窟在尚未完成时,由于某种原因暂停了一阵,在此期间,游人在已重绘完的西壁上作功德记,之后,继续重修中在上面滴落颜色。

可就是对于这个标尺洞窟,后来学者多有异议。敦煌研究院美术研究所前所长关友惠撰文分析,认为对65窟题记上滴落的石绿颜料推测失当,由此产生将大量北宋曹氏归义军晚期洞窟划分为西夏洞窟的失误。在他看来,莫高窟第65窟表层壁画风格为曹氏归义军晚期,应为西夏人尚未占领瓜、沙时所绘。

莫高窟第130窟,被称为南大佛的那座开凿于盛唐的洞窟,洞子很大,表层从头到尾都是绿壁画。这个洞窟以甬道南、北壁表层壁画剥离后露出的两幅盛唐供养人画像《都督夫人供养像》《晋昌郡太守乐庭瓌等供养像》而闻名,不过长期以来,人们依然弄不清楚表层重绘的绿壁画究竟属于何时。上世纪90年代,时任敦煌研究院考古研究所所长的贺世哲,依据《伯希和敦煌石窟笔记》中对130窟一段题记的记载,将其表层壁画判定为曹氏归义军时期。幸运的是,130窟恰好在莫高窟应急票所开放的四个窟中,随着拥挤的人群,我看到了这个洞窟窟顶的五龙团花纹藻井,在密集的团花图案下面,正是绿色的底子,总算对绿壁画有了最直接的感受。

问题在于,这批绿壁画洞窟中,究竟哪些属于西夏时期?将敦煌晚期洞窟中的绿壁画一律划分到曹氏归义军晚期,成为近年来敦煌石窟研究中的一种倾向。沙武田发现,这批绿壁画洞窟一个非常重要的特点是不画供养人画像,而在一些明确为曹氏归义军和回鹘洞窟中,都画有具备明显时代特征的供养人画像。在他看来,从归义军晚期经沙州回鹘,再到西夏初年,在莫高窟一直延续着一种以绿壁画为代表的洞窟重修和重绘现象,其中那些不出现供养人画像、发愿文榜题、功德碑记的绿壁画洞窟,更大可能属于西夏早期。

西夏初期在莫高窟重修重绘的那批洞窟,为何没有供养人画像?沙武田的研究结论是:“西夏时期随着世家大族的瓦解,沙州传统佛教信仰人口的下降,加上西夏时期沙州经济所限,之前以家族为单元重修家窟的模式,到了此时难以为继。借鉴曹氏归义军时期由归义军集体重修的手法,最后西夏时期的洞窟重绘活动,变成由当地世俗界或佛教界统一领导下的集体行为。既然是集体行为,大概就没有必要在具体的洞窟中绘制供养人了,而集体的功德则应当是以竖立在公共场合的功德碑类来体现。在洞窟前室西壁门上或主室东壁门上的大块榜题框,也应该是书写功德记的地方。” 长期以来,人们把这批以莫高窟和榆林窟汉传壁画为代表的洞窟,视为西夏石窟壁画艺术的主体,因其绘画内容多为简化的净土变,用色以青绿为主,人物形象千篇一律、单调贫乏,故认为其与唐五代宋洞窟壁画相比,艺术水平整体走向衰落。正如刘玉权所总结的那样:“这个新兴的、社会经济尚不很发达的国家,在佛窟上耗费特别巨大的财力、物力和人力,充分表明西夏王朝对佛教的特别崇拜和高度重视。但是,即使如此,其营建规模、艺术水平和气派,仍无法与上升期和极盛期的佛教艺术相比。洞窟虽多,但题材贫乏,技法上简单粗糙,内容布局、壁画构图和人物造型千篇一律,缺乏艺术的感染力。”

长期以来,人们把这批以莫高窟和榆林窟汉传壁画为代表的洞窟,视为西夏石窟壁画艺术的主体,因其绘画内容多为简化的净土变,用色以青绿为主,人物形象千篇一律、单调贫乏,故认为其与唐五代宋洞窟壁画相比,艺术水平整体走向衰落。正如刘玉权所总结的那样:“这个新兴的、社会经济尚不很发达的国家,在佛窟上耗费特别巨大的财力、物力和人力,充分表明西夏王朝对佛教的特别崇拜和高度重视。但是,即使如此,其营建规模、艺术水平和气派,仍无法与上升期和极盛期的佛教艺术相比。洞窟虽多,但题材贫乏,技法上简单粗糙,内容布局、壁画构图和人物造型千篇一律,缺乏艺术的感染力。”

然而,在11~13世纪中国佛教艺术“神系重构”的时代,这批西夏早期的绿壁画自然无法纳入黑水城艺术品、山嘴沟石窟、拜寺沟方塔、拜寺口双塔、宏佛塔、青铜峡一百零八塔、武威亥母洞等西夏遗址所呈现的绘画体系,真正代表西夏“汉藏融合、显密圆融”艺术风格的一批石窟壁画,主要在瓜州的榆林窟和东千佛洞石窟。

从沙州到瓜州,为何发生如此大的变化?主要在于供养人群的不同。沙武田说:“现在总体来看,瓜州和沙州之间是有区别的,带来藏传佛教的那一批人,或者说喜欢藏传、汉藏融合的那些人,主要在瓜州;敦煌没有这样大量的党项人过去,可能还是本土原来归义军的那批人过渡到了西夏时期,仍然延续着传统的敦煌石窟开窟造像的风格。”所以如此,与其说瓜州距离西夏的统治中心更近一些,毋宁说敦煌的汉传造像传统更为牢固强大。汉藏融合的新风格

从敦煌市出发,驱车一路向东,经过160多公里,就到了榆林河(踏实河)边的榆林窟。沿途多为单调的戈壁滩,炙热的空气下,团团的红柳,匍匐的骆驼刺,常常带给人寂寞中的一点生气。但只有到了榆林窟,惊喜感才会油然而生。南方远处的祁连山脉如在目前,在戈壁滩中沿着砂石阶梯一路下行,榆林河边掩映在绿树中的东西两壁河谷中的上下两层洞窟,依然带着隐蔽而原始的气息。 榆林窟现存唐代至元的43个洞窟,其中第3、4、29窟,被认为是体现西夏“汉藏融合、显密圆融”壁画艺术特点的代表洞窟,最为精彩。不过,就像上世纪90年代沙武田刚到这里时一样,许多学者面对榆林窟的西夏洞窟,最初的感觉就是看不懂。“敦煌我们都能看懂,到这块就看不懂了,看着好看得很,但是你不会讲。敦煌晚期的那些经变画,阿弥陀经变、药师经变、华严经变、法华经变,我们都能看懂,那个系统是唐宋传下来的系统。进了榆林窟第3窟,用我们通俗的话说,这里和莫高窟长得都不一样,结构、人物、情节都变了。包括大家最能看懂的文殊变、普贤变,也画得不一样。它完全接受了一套全新的框架。我们对西夏融合各种艺术的能力,现在看来还是严重低估了。”沙武田说。

榆林窟现存唐代至元的43个洞窟,其中第3、4、29窟,被认为是体现西夏“汉藏融合、显密圆融”壁画艺术特点的代表洞窟,最为精彩。不过,就像上世纪90年代沙武田刚到这里时一样,许多学者面对榆林窟的西夏洞窟,最初的感觉就是看不懂。“敦煌我们都能看懂,到这块就看不懂了,看着好看得很,但是你不会讲。敦煌晚期的那些经变画,阿弥陀经变、药师经变、华严经变、法华经变,我们都能看懂,那个系统是唐宋传下来的系统。进了榆林窟第3窟,用我们通俗的话说,这里和莫高窟长得都不一样,结构、人物、情节都变了。包括大家最能看懂的文殊变、普贤变,也画得不一样。它完全接受了一套全新的框架。我们对西夏融合各种艺术的能力,现在看来还是严重低估了。”沙武田说。

这种全新的艺术框架,体现出来就是受藏传佛教影响而形成的汉藏融合的艺术风格。西夏的石窟艺术一百多年里一直在汉传系统的影响下,显得默默无闻,到其晚期的几十年里,却突然爆发出惊人的魅力。在贺兰县暖泉农场的老家院落中,浙江大学汉藏佛教艺术研究中心主任谢继胜向我谈起其背后缘由:“这与吐蕃本土藏传佛教的发展直接关联。藏区大约在11世纪后半叶,到整个12和13世纪,其中一些主要教派如噶举派、萨迦派,跟现在很多西方宗教一样,要发展的话就要到各处传教。为什么它容易往西夏传播?因为西夏人的故地,就在青藏高原,早在党项时代,他们与吐蕃的关系就很密切,因而有一种天然的亲近,传播起来没有什么障碍。”

更深层次的原因,则与身处列强夹缝、辗转迁徙的党项民族的历史有关。正如谢继胜在《吐蕃西夏历史文化渊源与西夏藏传绘画》一文中所分析的那样:“西夏的人民经历了太多的颠沛流离和无尽的战乱,他们希望有一种宗教能够及时地解除心灵的苦难,舒缓精神的压力。西夏社会的这种特征导致了西夏佛教一个显著的特点,那就是极强的实践性和高度的包容性。这种佛教并不重视其遵循何种流派,奉行何种教义,而是强调通过直观的可以操作的宗教仪式让信徒取得精神安慰感。西夏大规模的译经与刻经活动,究其本质,并非要建立自己的佛教体系,而是西夏王室这种情绪的宣泄,所以,西夏佛教同时将汉地佛教和藏传佛教兼收并蓄地融合在一起,极为侧重藏汉佛教中有关实践的内容并因此看重藏传佛教。”

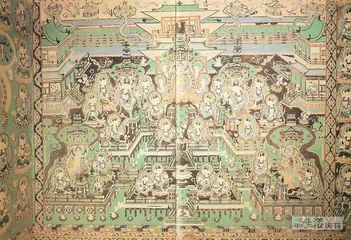

榆林窟第3窟属于难得的开放特窟,窟顶绘有金刚界13尊曼荼罗(坛城)。曼荼罗是密教传统的修持能量的中心,通过观想佛国世界的方式修行。金刚界曼荼罗属于藏传佛教内容,坛场四面门里的明王像,头大身长,短腿圆眼,咧齿,作忿怒状,那种森然的感觉,是当时典型的藏画风格。北壁曼荼罗中的供养菩萨像,丰乳细腰,婆娑起舞,带有明显的东印度波罗风格,人体美格外突出。不过,整个第3窟,最引人注目的还是东壁南侧依据唐初从印度传入中土的《千手经》绘制的51面千手千眼观音经变,以及西壁门两侧绘制的巨幅文殊变和普贤变。 在51面千手千眼观音经变中,需要仔细观察,才能看清围绕在观音两侧那些反映当时西夏社会生产生活场景的小图,比如冶铁图、酿酒图、牛耕图、舂米图。银川的西夏陵博物馆特意复原了其中的冶铁图,西夏榆林窟壁画中描绘的这种双长方形鼓风风箱,也反映了西夏先进的冶铁技术,解释了西夏铁制甲胄和刀剑何以在当时享有盛誉。

在51面千手千眼观音经变中,需要仔细观察,才能看清围绕在观音两侧那些反映当时西夏社会生产生活场景的小图,比如冶铁图、酿酒图、牛耕图、舂米图。银川的西夏陵博物馆特意复原了其中的冶铁图,西夏榆林窟壁画中描绘的这种双长方形鼓风风箱,也反映了西夏先进的冶铁技术,解释了西夏铁制甲胄和刀剑何以在当时享有盛誉。

第3窟中的巨幅文殊变与普贤变,画面群峰耸立,飞瀑直落,山峦楼宇,隐现于烟云之中,高远幽深,一派宋人的水墨山水意象,精彩绝伦。上世纪80年代,敦煌研究院美术研究所前所长侯黎明曾参与过临摹第3窟。一天深夜,在敦煌郊区的东驿艺术中心,他向我谈起时,依然印象极深:“这两幅画体现了宋人的山水,基本以水墨为主。张大千临过,太大了临不下来,偷工减料很多。假如单独谈山水画,没见过这么大的,有三四米高,我们当时搭了架子上去,从上往下临摹。”

普贤变画面左侧,在激流滚滚、深不见底的河岸边,还绘有玄奘法师、猴行者、白马在内的“玄奘取经图”,比《西游记》的出现早了300多年。这幅“玄奘取经图”最早公之于世,广受关注。据最新研究统计,加上榆林窟第2窟水月观音经变画中的1幅、东千佛洞石窟第2窟的观音经变画中的2幅“玄奘取经图”,目前此类图像共计4幅。

在敦煌西夏艺术研究中,很多人在意绝对区分石窟属于西夏还是蒙元,由于时期相近,谢继胜更注重观察的是石窟所沿袭的究竟是西夏图像体系还是后来的元明系统。这批出现在西夏中后期的新的艺术风格,不仅体现在石窟壁画,同样体现在西夏版画、唐卡、卷轴画等多种艺术样式中。多年的西夏研究中,让谢继胜感到困惑的,不在于西夏人对藏传佛教的吸纳,而是这样一支世居高原的游牧民族,为何对汉地儒家文明理解同样深刻。在谢继胜看来,正是西夏人对汉地文明的深入领悟,以及对汉藏佛教艺术的高度虔诚,使西藏艺术得到了真正意义上的东传,拉开元代汉藏艺术空前规模的交流序幕。 榆林窟第29窟,开凿于乾祐二十四年(1193),是西夏后期作为地方军政长官沙州监军司高级官员赵麻玉一家的功德窟。这座在榆林窟唯一可以确认开凿年代的洞窟,也被刘玉权作为西夏石窟分期研究的标尺洞窟。这座洞窟,结构布局和某些壁画题材与艺术风格,带有浓厚的早期藏密风格,被西夏人称为“秘密堂”。

榆林窟第29窟,开凿于乾祐二十四年(1193),是西夏后期作为地方军政长官沙州监军司高级官员赵麻玉一家的功德窟。这座在榆林窟唯一可以确认开凿年代的洞窟,也被刘玉权作为西夏石窟分期研究的标尺洞窟。这座洞窟,结构布局和某些壁画题材与艺术风格,带有浓厚的早期藏密风格,被西夏人称为“秘密堂”。

由于洞窟中间有佛龛,长期点酥油灯,墙体很多地方已经被熏黑,起甲严重。2004~2007年,侯黎明和同在美术所工作的爱人娄婕等人,花费四年时间,完成对榆林窟第29窟全窟的抢救性临摹。

长期坐在窟中临摹,娄婕休息时,便会望着榆林河对岸的河谷,那些雨水冲积形成的沟壑,使砂石质的河谷形成一段段形似陡峭山峦的凸起。一天,她忽然觉得,自己临摹的第29窟东壁文殊变中几何形的金刚山,很可能就来自当年画师对洞窟对面河谷的高度提炼。

临摹结束,让她感受最深的是那些经变画中人物身上的鲜活而世俗的人性之美。娄婕说:“画中的菩萨、老者、武士,你看到的不是佛性,更多是丰富的人性。那些老者,就像你生活中邻居老伯的感觉,供养人更不必说了,从服饰到形象,都很鲜活。”

经变画,是用画像来解释某(几)部佛经的思想内容,是佛教中国化后的本土创造。侯黎明在这些西夏经变画中看到的,不同于唐代的盛大与规制,而是某种好玩:“一般来说,文殊变、普贤变在唐代已经形成一种制式,文殊菩萨骑的狮子,普贤菩萨骑的大象,都是往一个方向的。它这里不是了,东张西望,这是西夏的特点,东抓一把,西抓一把。”

让侯黎明感慨的是,上世纪五六十年代时,人们还一直在争论,究竟要不要把敦煌壁画写入中国美术史,事实却是,敦煌壁画打开了中国人物画一千年的历史。应该如何看待西夏石窟壁画艺术在整个中国艺术史上的位置,侯黎明的回答是:“西夏的图像,总体来讲,在艺术史或佛教史上,成就不高。我个人觉得它的突破点是什么?就是写实的这一部分,这跟宋以来的写实精神有关。它这种世俗化的东西很珍贵。”

谈及对西夏佛教的系统看法,谢继胜基本认同俄罗斯学者索罗宁的看法:汉传佛教在官方体系或社会上层比较流行;藏传佛教中的一些具有很强实践性的仪轨,在民间比较流行。但他也发现,西夏佛教艺术中,最能体现基层佛教信仰的是西方三圣、来迎图以及水月观音。用谢继胜的话说,“虽然西夏人也信仰藏传佛教,但在关键时刻,比如临终之际,他们还是关注观音,与汉传佛教没有太大差别。西夏这些图像中,对佛悲悯神情的细腻表现,在佛教艺术中很少见,能看到艺术家非常投入的情绪表达,可能是西夏艺术中的最高成就”。

那种慈悲的感觉,在谢继胜看来,也是世俗性的另外一面,“所谓世俗,就是在那种近距离的眼神交集中,佛能体会到一般人拜佛的那种诉求,所以他很理解”。

(感谢魏建鹏老师对采访的热情帮助)