生育前后,女性应该做何准备?

作者:吴淑斌口述·程菲(香港城市大学心理学博士,中国心理学会注册心理师)

编辑·徐菁菁 我从2008年开始从事心理咨询工作,重点关注的领域是母婴关系,接待的对象包括准妈妈和新手妈妈。

我从2008年开始从事心理咨询工作,重点关注的领域是母婴关系,接待的对象包括准妈妈和新手妈妈。

怀孕、分娩是女性一生中重要的里程碑事件。这是一件需要做好充分准备的事情。但在现实中,很多人是懵懂的。有人将怀孕分娩视为一个单纯的生理过程,只要孩子顺利出生、健健康康就好;生孩子这事似乎对每个人都差不多,“生就完了”。不是这样的,怀孕分娩对每个个体而言都是独一无二的体验,就像冬天下雪时窗户上结的冰花,虽然都是冰花,每一个的形状又都不一样。

我们也常常见到,有些女性在怀孕期间会不断考虑未来由谁来帮忙照料孩子,也有人会忙着收拾待产包、宝宝房间、婴儿床等物品。这些事务占据准妈妈们的精力,自己没有意识到怀孕期间产生的情绪需要得到关注,没有好好处理它们。

女性在怀孕过程中会有各种各样的情绪和困扰。她们一定会有恐惧情绪。曾经有一位怀孕中的女士来找我,她描述她的宝宝很活跃,胎动特别多,她问:“分娩时这个宝宝是不是一下子就会从我的身体里出来?那我的身体会变成什么样?会不会像气球一样突然瘪下去?会不会像木乃伊一样躺在产床上?”

分娩过程是很复杂的,准妈妈对自己即将经历的事情毫无确定性:不知道什么时候会破水,是先破水还是先到医院,破水后孩子多久会出生;疼痛会达到哪种程度,会持续多久;有的人也许原本打算顺产,中间突然要剖宫产;即使是剖宫产,也要用手术刀划开肚子,对手术的想象也令人害怕。

一位妇产医院急诊科的护士长遇到过这样的情况:一位分娩中的妈妈情况紧急,马上要由顺产转剖宫产。就在她们把她转移到另一个手术室的过程中,这位妈妈坚持要知道手术中使用的某个药物的生产厂家。护士长非常不理解:“情况危急,为什么一定要纠结具体的品牌信息?”我说,因为这位妈妈当时很害怕,她想使事情更可控一点点。

正因为如此,我会和来访者讨论分娩的过程,确认她们是否了解医院产程管理等现实层面的信息,还会问她们,在她们心里,宝宝出生是个什么样的过程?妈妈们会有许多描述、猜测,有人还会说出一些带着奇幻色彩的描述。有一位妈妈说:“我感觉像悬浮在海水里,遇到一只鲸鱼,这只鲸鱼几乎是透明的,它的肚子伸出一个又细又长的通道。我被吸到这条通道,到了鲸鱼肚子里。鲸鱼的肚子很大,我也在鲸鱼的肚子里越变越大,担心很难出去。”我们可以看到这位妈妈除了有对身体变化的焦虑,也有想要探索想象中的身体的勇气。

分娩是否顺利不仅由生理条件决定,里面也有很大的心理因素。如果提前安抚好她们的情绪,让她们对这件事情有信心,觉得“这个过程是我能努力、能控制的,是我主动选择的”,而不只是作为一个完全被动的产妇躺在产床上,她们的体验会更好。

我一直倡导,不是只有产后抑郁的女性才需要寻求帮助(这个比例只有大约10%),每个经历分娩的女性都应该做好心理和情绪的准备。但有这种意识的人很少。就像女性在怀孕过程中会出现各种身体状况,比如呕吐、背疼、腰疼、腿肿,还会觉得疲惫、烦躁。当一个普通人的身体出现了这些症状,我们会很担心他是不是病了、需要治疗,但放在一个怀孕的女性身上,人们很可能会觉得“这是正常的”。

我在深圳一家医院给孕中和分娩后的妈妈们做访谈,发现有些人的怀孕、分娩过程已经是创伤性事件了,她们自己却没有意识到。有的妈妈以前有过胎儿流产经历,她身体虽然孕育着下一个生命,但她对于新生儿的生命力以及存活并不是充满信心的;还有一位原本准备顺产的妈妈,在分娩过程中,胎儿胎心率突然急速下降,不得不马上进行剖宫产,她和她的家人全都吓傻了,事后才了解到是分娩时脐带压在了宝宝的头上。

这些创伤经历如果不加干预,会给妈妈们带来长远的影响。妈妈们可能会反复出现与创伤相关的“闪回”,比如脑子里听到胎心监护仪“嘀嘀嘀”的急促报警声;也可能陷入愧疚和自我否定,觉得是自己的失职,自己的身体没有充分保护好宝宝;还会影响妈妈和宝宝的互动,比如经历过流产的妈妈没有做好与上一个宝宝的告别和哀悼,她会下意识地回避与新生儿的亲密接触,不愿抱宝宝、不愿意喂母乳等等,本质都是创伤后潜意识的自我保护,害怕再次体验失去。 孩子出生之后,妈妈们还会在心理上面对更多挑战。

孩子出生之后,妈妈们还会在心理上面对更多挑战。

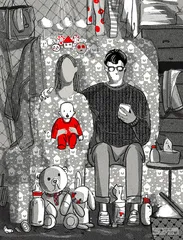

分娩意味着妈妈与宝宝在身体和心理上的双重分离。在此之前,胎儿是妈妈身体的一部分,她的身体、生活节奏甚至身份认同都是围绕胎儿展开的,比如“作为一个孕妇”要如何保护自己。此时,妈妈的身体反应、胎儿的胎动,都是宝宝与妈妈之间私密而专属的情感联系:宝宝只属于妈妈,妈妈完全拥有宝宝。当分娩发生时,宝宝开始与妈妈的身体分开,成为一个与妈妈身体分离的个体,这种排他性的“一对一”的亲密被打破,妈妈可能会怀念“只有我能懂胎动意义”的私密感。

另一个很明显的感受是,妈妈们的地位好像直线下降了。怀孕期间,所有人都对妈妈呵护备至,但生完孩子后,立刻有好多人过来指导妈妈,“不能这样,不能那样”,这可能带给妈妈很强的落差感,也让她们产生育儿的焦虑。

妈妈们的育儿焦虑主要来自不安全感。成为母亲是女性从来没做过的事情,她怕自己做得不正确、不够好,经常会陷入各种各样的自我怀疑。我在医院里见过一位妈妈,宝宝刚出生一周,她已经有了许多责怪自己的地方——分娩时自己用力不对,宝宝出生慢、身体受到挤压;自己的母乳不够,导致宝宝看起来不够壮实(其实宝宝体重增长得很好)。还有很多妈妈一听到宝宝的哭声就会觉得很慌乱,她不知道宝宝哪里不舒服了,没办法有效安抚宝宝,自己也会变得很无助、自责。

现在网络上的育儿知识繁杂,妈妈们会迷失其中。有一对明星夫妻曾经参加过访谈节目,女明星提到,她刚生完孩子后学到一个方法,要训练宝宝晚上自己睡觉,哪怕宝宝哭了妈妈也要忍住,坚定地不去抱他。后来回过头看,女明星觉得很后悔,那时候的小宝宝很缺乏安全感,她觉得不应该违背自己的感觉,去跟随所谓的方法论,想非常精确地实施育儿步骤。

我会告诉我的来访者,育儿没有绝对的对与错,关键在于妈妈自身的感受,由她来判断什么样的方式是好的。一位妈妈可能从来不拍嗝,觉得宝宝也挺好的,但她在一次喂奶途中突然有事要把宝宝竖抱起来,宝宝打了嗝,胃里腾出了更大的空间,可以喝更多奶。这样的经验才会让妈妈接受“拍嗝确实是有用的”,而不是机械地执行育儿知识。我会鼓励她们,妈妈和宝宝是在互动中相互了解的,做妈妈的时候难免会犯错误,只要不是非常可怕的错误,宝宝是拥有强大的原谅能力的。

女性成为妈妈后,常常会面临“妈妈”身份和“自我”的冲突。一位职业是心理咨询师的妈妈讲过自己的一段经历:有一天她换好了工作装准备出门工作,宝宝正在哭闹。她快速地给宝宝喂奶、把宝宝抱在肩膀上拍嗝,然后把孩子交给阿姨就离开了。两个小时后,她在工作室里倾听来访者讲述自己养育孩子的困惑时,突然闻到肩上有一股味道,低头发现是宝宝吐奶后留下的奶渍。那一刻她心里非常挣扎:“我试图去帮助另外一个妈妈更好地照顾她的孩子,却把自己的孩子交给别人照顾,连孩子吐奶了都没有及时发现。”

这种碰撞和矛盾是人在重大角色转变中必然会经历的心理过程,不必为此过度自责。英国精神分析学家朱丽叶·米切尔在《妇女:最漫长的革命》一书里提到,初为人母的女性会经历从失去自我到重构自我的过程,她们首先要能接受“失去自我”的感觉。妈妈们要对自身感受到的冲突和痛苦进行接纳而非否定,才能慢慢从冲突走向整合。

整合的过程可能会花费很长时间,女性得做很多尝试。我会建议她们,去发现“做妈妈”给自己带来的积极影响,这能帮助她们将这个新身份融入自身。

现在大家常有一个误区,一位职业女性生育后一定有损她的工作成果,因为“一孕傻三年”,或者妈妈会频繁请假照顾孩子。我在香港读博士时,如果实验室里有博士怀孕了,她的导师不会觉得“糟了,她可能要延毕了”,反而会恭喜她,因为一位妈妈通过育儿可能会变得更有耐心、创造力和责任心。这种积极影响也可能是宝宝回馈给妈妈的幸福感和成就感,妈妈们不要吝惜赞美和肯定自己,要时常记录下“我做得很好”的一件事。

高质量的互动能更好地提高母婴之间的情感联系,也能给妈妈留下独处的时间。婴儿对妈妈的声音、笑脸、动作很敏感,新手妈妈可以去摸索什么样的互动方式会让宝宝觉得满意。这也是在为女性“照顾自己”和“照顾孩子”划定一个弹性边界。将所有的时间都投入照料会是一件令人烦躁、倦怠的事情,当妈妈的情绪不好时,勉强支撑照顾孩子不见得是一件好事。妈妈们不要追求做“完美母亲”,只需要做足够好的母亲。婴儿也会一直成长和成熟,到了一定的年龄,他们会独立行走、开始说一些词,慢慢可以离开母亲,短暂地玩耍。