老钱为什么斗不过新暴发户

作者:三联生活周刊文·夏檗皮 我们在买东西时一般都会反复挑选,看它们是不是结实耐用,使用的材料对人体是否安全等等,除此之外还要考虑它的风格是否符合自己的品味——有的东西安全、耐用、价格也不贵,但如果有点“土”,足以被一票否决。像男士拖鞋和凉鞋就很难找到不土的,《华尔街日报》一篇文章说,凉鞋属于消耗品,买20美元一双的足矣,“它不是娇贵的拖鞋或傲慢的靴子”。为了不显得特别土,穿凉鞋时可以配长裤,最后,什么凉鞋都不适合穿着去餐馆。

我们在买东西时一般都会反复挑选,看它们是不是结实耐用,使用的材料对人体是否安全等等,除此之外还要考虑它的风格是否符合自己的品味——有的东西安全、耐用、价格也不贵,但如果有点“土”,足以被一票否决。像男士拖鞋和凉鞋就很难找到不土的,《华尔街日报》一篇文章说,凉鞋属于消耗品,买20美元一双的足矣,“它不是娇贵的拖鞋或傲慢的靴子”。为了不显得特别土,穿凉鞋时可以配长裤,最后,什么凉鞋都不适合穿着去餐馆。

美国记者大卫·马克斯在《地位与文化》一书中说:我们都追求较高的地位,因为它能带来他人的尊重、赞同或偏护,总而言之,就是让我们更快乐。地位最高的是名人、有权势的受尊敬,大多数人居于中间。“人类善于把任何小优势转化为地位的标志。”比如一口好牙,“富人的嘴就是他们银行账户的窗户”。一个人的地位与他的文化品味紧密相关,简单来说,文化品味是地位的标记。不是所有的人都那么在意品味,《唬人英国阶级指南》中说:“品味完全是中产阶级才关心的东西,下层阶级没有品味,上层阶级则不需要。”上层阶级无论穿什么、用什么都不会有人说他们没有品味。下层阶级则是顾不上关心品味。美国记者大卫·马克斯在《地位与文化》一书中说:“富有的创意阶层可以穿上落伍和陈旧的衣服,作为表达超然的手段,但对于那些缺乏资本的人,这类商品只会加剧他们身为穷人的耻辱。极简主义永远是一种特权。”

品味一般被分为高端品味、中端品味和低端品味,它们分别对应三个社会阶层:喜欢古典音乐、纯文学的是富有的精英和知识分子,喜欢“带有知识分子底蕴的流行文化”的是上层中产阶级,喜欢煽情的歌曲和通俗电影的是下层中产阶级。

品味和社会地位并不一定总是精确对应的,因为中产阶级可能会模仿上层阶级的喜好,上层阶级也会采纳底层阶级的喜好。马克斯说:“精英的卓越身份甚至可以拔高平民的俗物。在阿根廷,探戈作为下层阶级的舞蹈兴起,但在巴黎、伦敦和纽约流行后,探戈的地位得到提升。长期以来,被太阳晒黑的肤色都与整天在户外干活的农夫联系在一起,但随着欧洲短工的工作转移到工厂内部,穷人的肤色逐渐变白了。古铜色皮肤成了在地中海度假胜地晒过日光浴的证据。”

当上层人士的地位标识被普通人采纳后,他们又会努力选出其他的地位标识,这个过程是永恒的。

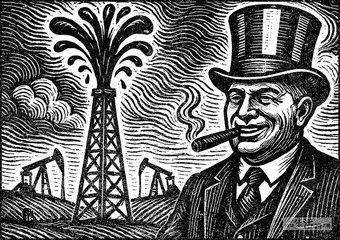

以前,有钱人的后代成了“老钱”之后,慢慢会变得很有品味。美国富豪格特鲁德·范德比尔特曾告诫自己的后代:别嫁给靠石油或养牲畜致富的男人,因为“石油味需要三代才能洗净,牲畜味得两代才能除尽”。但在网络时代,品味和潮流变得太快,“在互联网上,老钱审美的细节已经收缩到像素大小,几乎不可见,老款劳力士的照片,还有百万级别的粉丝数量,才是清澈得多的信号。真正的老钱消失,只会让新暴发户更张扬……一个完全由低复杂性文化组成的生态系统,很快就会停滞不前”。网络让人卸掉了不断提高文化品味的压力,每个人在精神生活上都可以坦然地做一个杂食主义者,只是最好多吃点难啃的东西。