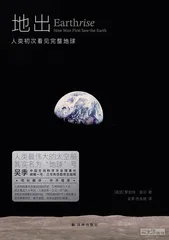

《地出》:回望地球,人类的顿悟时刻

作者:肖楚舟 1968年12月,阿波罗8号前往月球执行绕月飞行任务。在他们第四次绕行月球,即将进入暗面的时候,宇航员比尔·安德斯发出了惊呼。队友博尔曼说,“别拍那个,不在日程内”,但安德斯坚持要队友洛弗尔拿一卷彩色胶卷来。安德斯看到了一个令人惊叹的画面:地球正从月球表面升起。

1968年12月,阿波罗8号前往月球执行绕月飞行任务。在他们第四次绕行月球,即将进入暗面的时候,宇航员比尔·安德斯发出了惊呼。队友博尔曼说,“别拍那个,不在日程内”,但安德斯坚持要队友洛弗尔拿一卷彩色胶卷来。安德斯看到了一个令人惊叹的画面:地球正从月球表面升起。飞船在旋转,地球短暂地从他们视野中溜走了。十来秒后,地球从另一边的舷窗冒出来。没有人再提“日程”或者“任务”。他们拍下了好几张“地出”的照片,舱内寂静无声。这是人类第一次拍到地球从月球地平线上升起的彩色照片。

光是读到“地出”这个词,你就会感到一种颠倒世界观的力量。站在地球上的人,只见过日月星辰从地平线升起,而忘了地球本身也是一颗行星。从宇宙的其他角度看,它也会升起和落下。

《地出》的作者罗伯特·普尔向我强调:“地出”和几年后拍摄的“蓝色弹珠”照片,清晰而直观地向全人类传达了“地球作为单一自然实体”的感觉。罗伯特对我描绘了地球的第一张正面照“蓝色弹珠”给他带来的视觉印象,告诉我这意味着什么:“你会意识到,一方面地球是一颗行星,但另一方面它也是希望。‘蓝色弹珠’几乎像是地球的正面肖像,或者一幅油画抽象画。它不是那种地图意义上的‘世界’,而是一个自然的存在,完全是另一种东西。”

罗伯特·普尔是一位历史学家,英国中央兰开夏大学历史学教授。人类拍下“地出”照片的那一年,他是一名11岁的小学生,热爱科幻电影。他去看了当年大热的电影《2001:太空漫游》,自然也为阿波罗号欢呼雀跃过。“看那部电影的时候,我认为人类很快就会迎来太空时代,甚至我自己也会进入太空。” 许多年后,出于一个历史学家的天然好奇,罗伯特开始关注自己年少时的历史,试图理解当时的世界究竟发生了什么。他租来《2001:太空漫游》的影碟,注意到了片尾的画面,一双婴儿的眼睛从太空深处凝视地球。这个画面的象征意义为人所津津乐道——每一次文明跃迁,都如同新生儿第一次睁开眼睛。

许多年后,出于一个历史学家的天然好奇,罗伯特开始关注自己年少时的历史,试图理解当时的世界究竟发生了什么。他租来《2001:太空漫游》的影碟,注意到了片尾的画面,一双婴儿的眼睛从太空深处凝视地球。这个画面的象征意义为人所津津乐道——每一次文明跃迁,都如同新生儿第一次睁开眼睛。

罗伯特看着那个画面,忽然意识到:“这部电影是在阿波罗计划的宇航员真正做到这一点之前就拍出来的。”他察觉到,人类回望地球,拍下遥远蓝色星球的那一刻,或许是上世纪人类太空史上最有哲学意义的事件之一。这成为他开始研究“地出”故事的契机。

《地出》中文版的译者之一吴季对我谈到接触这本书的过程,也充满了“历史再发现”的惊喜。吴季是中国空间科学家,曾任中国科学院国家空间科学中心主任。除此之外,他也是一位科幻小说作家。

2019年,阿波罗11号宇航员登月50周年纪念,吴季开始思考一个问题:为何人类在阿波罗计划之后50余年,再未重返月球?“earthrise(地出)”这个英文词汇频繁出现在他眼前,而当时很多比较老的英汉字典甚至没有收录这个词汇。他隐约感觉,中国人好像在这里“缺了一课”。 第二年,新冠疫情暴发。吴季和两位老朋友,欧洲航天局前局长让-雅克·多尔丹(Jean-Jacques Dordain)、美国国家航空航天局(NASA)前局长查尔斯·博尔登(Charles Bolden)一起讨论人类面临的危机。目睹世界各国互相防备,争抢疫苗、口罩等物资的状况,他们决定一起写一篇文章,呼吁人类团结起来。

第二年,新冠疫情暴发。吴季和两位老朋友,欧洲航天局前局长让-雅克·多尔丹(Jean-Jacques Dordain)、美国国家航空航天局(NASA)前局长查尔斯·博尔登(Charles Bolden)一起讨论人类面临的危机。目睹世界各国互相防备,争抢疫苗、口罩等物资的状况,他们决定一起写一篇文章,呼吁人类团结起来。

“写这篇文章时,我们就提到了人类离开地球之后回望地球、意识到地球是一个整体这件事。我们想借此说明,人类是一个整体,应当共同抵御病毒这个外来的敌人。”这篇文章后来发到《自然-通讯》(Nature Communications)编辑那里,编辑感叹:“这是又一次‘地出’吗?”这再次提醒了吴季,“地出”这个词如此重要,它带来的启示对全人类都意味深远,而这一点,中国人还没有完全意识到。吴季找来《地出》这本书,很快决定翻译它。 作为空间科学家,吴季从前当然见过“地出”和“蓝色弹珠”这些知名的地球图像,但并未太多留意。空间科学家更关心的是技术层面——比如从外太空拍摄地球的技术如何实现,使用什么样的相机,我们以后还能不能拍出这样的照片。罗伯特那种历史学的分析视角给他提供了新的思路:“科技的发展和人类文明是相互促进的,大家好像都认可这个观点。我们科学工作者更关心人类怎么往前走。但历史学家可能会回顾,具体是怎么促进的?触发点在哪儿?在哪些点上人类文明会发生变化?”

作为空间科学家,吴季从前当然见过“地出”和“蓝色弹珠”这些知名的地球图像,但并未太多留意。空间科学家更关心的是技术层面——比如从外太空拍摄地球的技术如何实现,使用什么样的相机,我们以后还能不能拍出这样的照片。罗伯特那种历史学的分析视角给他提供了新的思路:“科技的发展和人类文明是相互促进的,大家好像都认可这个观点。我们科学工作者更关心人类怎么往前走。但历史学家可能会回顾,具体是怎么促进的?触发点在哪儿?在哪些点上人类文明会发生变化?”

罗伯特开始写这本书的时候,距离阿波罗8号拍下“地出”照片已经过去近40年,他去各个机构查阅档案,当人们听见他要写“地出”这个“老话题”,仍表现出相当浓厚的兴趣。

他对去NASA的档案馆查阅资料的场景记忆犹新。档案馆设在约翰逊航天中心,也就是阿波罗计划中的“休斯顿任务控制中心”。档案存放在园区边上一处有点闷热的小屋里,离罗伯特住的地方步行大约半小时。一枚保存完好的土星5号火箭仍然在现场展出,罗伯特去查阅资料的时候会经过它,那正是将阿波罗8到17号飞船送上太空的火箭。

“所以我是在大量历史事件真正发生过的地方查阅档案。我认为我和过去在一起,而不是未来。”他借用了克尔凯郭尔日记里的一句话:“‘生命只能回顾才能理解,可是必须向前活下去。’我们用来认识未来的东西,都存在于过去。”

人类走向太空,最重要的启示却来自回望地球。我和罗伯特谈到太空探索中,这两种看起来相反的“目光”——飞向太空与回望地球。我们如何理解它们的关系?

“走向太空,是立足未来看未来。我们曾经认为‘地出’意味着太空时代已经开启,进步已然到来。作为一名科幻迷,我年轻时也是这样理解的。但‘地出’还有另一层含义——那就是地球的崛起。地球在我们的意识中突然显现,变得重要起来。并且意义与我们原先想象的完全不同。正是在这一点上,我认为‘从外部看地球’具有极其深远的意义。”罗伯特说。“目睹”的重要性

理查德·安德伍德是罗伯特唯一直接采访的当事人。他是前阿波罗计划摄影总监,也是“地出”故事的主角。

罗伯特告诉我他选择安德伍德的原因:除了因为他在这一事件里担任的关键职位,还因为与那些接受过多次采访、反复讲述过自己故事的宇航员不同,安德伍德并没有形成一套“熟练的叙事”。他向罗伯特讲了许多未曾公开披露的故事,比如他如何因为参与军事摄影项目,而掌握了从高空观察地球的熟练技巧。更重要的是,安德伍德明确说明,他曾对宇航员进行过非常细致的训练和指导,让他们在太空中拍摄地球——尽管这并不是官方的主要任务目标。

从安德伍德的视角出发,罗伯特·普尔花了大量时间铺垫“地出”的前奏。上世纪的大国争霸背景下,美国载人航天计划的主要目标是实现大国雄心,赢得太空竞赛,代表全人类取得“进步”。因此阿波罗计划主要决策者的目标是“走出去”,“回望地球”不是一个优先目标。就连拍下地球照片的宇航员事后也回忆,“我们一直以来受到的训练是飞往月球,而不是飞往月球再回看地球”。

安德伍德几乎是整个计划中唯一专注于摄影本身的人。他坚持要把“给地球拍照”放进宇航员的任务计划,哪怕其他人觉得这件事是“次要的”,或者会分散宇航员的精力。他关心如何改造相机,使之方便宇航员操作。他请来哈苏公司的员工培训宇航员的拍摄技巧,研究使用什么胶卷、怎么用快门、怎么对焦。以及最后一步,从胶卷中挑选最震撼人心的照片,将它传播给公众。

我问罗伯特,这些技术的细节为何重要——宇航员用什么相机,什么角度拍摄,报纸和杂志如何刊登它们,是黑白还是彩色,这一切影响那个最后的“顿悟”吗?

他提醒我,我们生活在一个图像泛滥的时代,或许忘了照片生产过程的漫长,而等待也会赋予意义。

在“地出”的时代,一张太空影像的珍贵程度近似奇迹。宇航员拍下的图像保存在胶卷中。随着返回舱溅落。人们首先打捞的是胶卷而非宇航员,罗伯特幽默地说,“因为宇航员会游泳,而胶卷不会”。然后胶卷被带走,冲洗、印刷,又花上一两天时间。当时的报纸刊登的只是黑白照片,如果想看到彩色照片,还得等待一周一期的杂志出版。

“人们早就知道宇航员拍了这些照片——他们在远程通话中反复说‘地球多么美丽’,到公众真正看到那些令人惊艳的地球图像,往往得等待好几天甚至一周时间。因此看见照片本身,会带来一种更深的震撼。以这种方式拍摄和传播的照片具有一种缓慢的力量,这是现在我们拿手机拍一张照片所没有的。”罗伯特说。

我好奇“目睹”的重要性。在人类进入太空前,先哲们就开始思考地球在宇宙中的位置。20世纪上半期,科学家们运用各种高空飞行器,用自动相机等设备拍下了各式各样的大地照片,它们虽然不够完整,也能够展示出大地曲率。

我的意思是,这些还不够吗?清晰的、彩色的完整地球照片,真的具有决定性的、与以前那些图像截然不同的影响力?

罗伯特打了个比方:对从未去过太空的人来说,观看月食的体验可以与人类回望地球的感受类比。在见到月食之前,我们会把月亮当作“在轨道上机械运动的扁平圆盘”,直到目睹它被阴影遮蔽,你才会意识到,自己看到的是太空中一个三维的小石子,你会开始疑惑它为什么不会掉落,甚至想伸手将它摘下来,“它极其真实,又像一种逻辑上的错觉,如同一个全息影像就在你面前”。

“重要的是相机背后有一双人类的眼睛。”罗伯特说。他让我想象一张天文望远镜拍下的星球照片,画面上有两个小小的斑点。“你可能觉得平平无奇。”他说,“但假如我的朋友丹尼尔说,这是他拍下的照片,他是如何拍下的,他想到了什么,这张照片就变得不同了。”

这就是阿波罗8号拍下的照片的意义,你知道,相机背后有一双人类的眼睛。画面上的不仅是地球,我们还在通过镜头后的眼睛,分享他们的感受。“宇航员们带回了他们的‘证词’,后来消化并写下了它们。这样的照片具有一种缓慢显现的力量。”罗伯特说。

据说,第一个拍到“地出”照片的宇航员安德斯总是把自己拍摄的地出照片垂直裱起。因为那就是他眼中真正所见的画面。没有重力的情况下,就没有可感知的上和下。他拍到的原始画面中,月球表面就是有一定倾斜角度的。

对照着图片,我试着想象安德斯眼中的画面,并下意识地寻找我熟悉的地球板块。参照文字说明,当时,飞船位于月球东经110度。飞船距离月平线570公里,月平线上的视野宽度约为150公里。他们看到的地球是这样的:昏线穿过非洲。晨昏线左侧的白色部分是南极。南北美洲被云层遮挡。

但我的努力显然有点徒劳,画面上的地球并非以我熟悉的方式摆放,其中又有一多半被云层遮盖。我理解了当年人类看到这一场景的奇异感受:那感觉熟悉又陌生,我们仿佛同时置身于世界的外部和内部,正通过一双地球之外的眼睛凝视着自己。

拍摄到“地出”照片的第二年,人类实现了登月。1972年,阿波罗17号在飞离地球时拍摄了“蓝色弹珠”照片。这张照片中国人格外熟悉,因为它后来被加工成了“微信”早期版本里的登录界面背景图。

拍下这张照片的是宇航员哈里森·施密特,他是个非军人出身的宇航员,被同事们打趣地称作“石头博士”。他在月球上一直低着头收集样本,不过正因为他对任务的出色理解和严谨执行,安德伍德才拿到了他最引以为豪的照片。

隔着40年的历史距离,罗伯特·普尔得以将“地出”和“蓝色弹珠”之间那几年,许多不同领域发生的社会现象收集起来。它们织成一张巨大的网络,证明一个结论:太空中的发现,逐渐深入和影响了地球上的生活。

比如我们今天熟悉的“地球日”就诞生于1970年,它的发起人麦康奈尔在回忆中提到他在《生活》杂志第一次看到地球照片的感受:“我……以一种深刻而感性的方式获得了对行星地球的新知。”他和同伴们设计了一面“地球旗”,上面印着NASA为他提供的地球照片。他深信,这面旗帜能“鼓励我们形成新的世界观”。

环保运动在“地出”之后风起云涌,1968到1972年,全世界成立了至少七个大型国家级环保组织。在华盛顿活动的环保主义游说者,几年内从两人增加到十几人。新的生态观不断涌现,从上世纪50年代的“地球号宇宙飞船”进展到70年代的“盖亚假说”,人类对地球的理解越来越整体化,甚至将地球理解为一个主动适应、自我调适的生命体。

“盖亚假说”的思路继承自古老的“盖亚传说”。从这一点上讲,“古老的信仰与现代的知识在情感上融合在了一起”。

作为整体的地球

2023年,得知吴季有意将《地出》翻译为中文,罗伯特·普尔重新修订了这本书。他在最后加入了新的一章,内容来源于2012年他参加的一次国际会议,主题是“冷战与蓝色行星”。

他们讨论的是冷战时期的地球科学大发展。1957~1958年的“国际地球物理年(IGY)”尤其值得关注。在美苏争霸正酣时,地球物理学家已经开始以整体性的思维整合我们对于世界的认知和探索世界的力量。一些只有依靠整体思维才能解决的谜题,在这个阶段得到了跨国界合作的推动,包括对大气、海洋、磁场、构造板块的研究。

罗伯特说:“如果换到今天,我们可能不会叫它国际地球物理年,而会称它为‘地球年’。那会是一个多么美妙的名称啊!在那一年里,科学家们研究了地球的形状、大小、海洋、大气、气象学、板块构造、生物量……我们如今所理解的那些维持地球运转的动态系统,都在那时被研究过。正因为如此,在十来年后——也就是有了阿波罗计划和那些地球照片的时候——我们其实已经通过地球科学建立了一个深刻的认知。正是这种认知,让我们理解了那张地球照片的意义:地球上的人类与生命、岩石、大气、海洋——所有的生命系统与非生命系统——是如何彼此联结在一起的。”

“整体观”是地球图像给人类精神世界带来的核心转变。阿波罗计划中,真正在月球上漫步过的只有12位宇航员,去了月球但没有登陆的有12人,另外有5人只参与了地球轨道项目。这意味着一件事:地球上数十亿人关于宇宙体验的领悟,完全取决于这二十几人传递的信息。

我将这本书的第六章读了三遍。这一章是专门献给那些宇航员的个人体验的,他们试图以各种方式向人类传递他们所受的震撼。我们可以列举出许多宇航员写下的字句:阿波罗9号的宇航员,曾在月球行走并独自观察地球五分钟的施威卡特,把地球形容为“明亮的蓝白色圣诞树装饰球”。他说对你有意义的所有东西,“包括历史、音乐、诗歌、艺术、死亡、出生、相爱、眼泪、欢乐、游戏,都发生在那个拇指可以遮住的小地方”。埃德加·米切尔在自传中的总结则颇为精到,“我们作为技术人员去了月球,我们作为人道主义者从月球返回”。

太空体验因人而异,受到宇航员文化背景与个人感受力的影响。比如阿波罗15号的宇航员詹姆斯·欧文回到地球后成立了一个新的福音教派,后来几次前往阿拉拉特山寻找挪亚方舟。阿波罗12号的宇航员艾伦·比恩成了一名画家,因为他发现自己很难用语言描述在太空中所见的景象。在月球轨道上独自飞行了三天多的阿尔弗雷德·沃登则成了诗人,“现在我知道为什么来这里了:不是为了从近处一窥月球/而是为了回望我们的家园/地球”。 俯瞰地球的体验中,一个最核心的感受就是“边界的消失”。这一点很容易想象:当你越升越高,地面上的车辆、房屋、马路逐渐消失,接着城市也看不见了,河流、山川变为几何图案,最后也难以看见。

俯瞰地球的体验中,一个最核心的感受就是“边界的消失”。这一点很容易想象:当你越升越高,地面上的车辆、房屋、马路逐渐消失,接着城市也看不见了,河流、山川变为几何图案,最后也难以看见。

当然,回到地球时,这个过程会反过来,如施威卡特描写的那样,他重新见到地面的城市,看见“发达国家年轻人的愤怒、沮丧、吵闹、偶像崇拜、实施革命和不切实际……”,种种分裂与混乱重新映入眼帘。这反过来完善了他们的哲学体验与思索,将之转化为后来的行动。

边界不只是地理边界,也意味着各种社会身份与思维观念的边界。即使只是间接地接受“地出”的冲击,我们固有的观念也会发生很大的改观。

罗伯特讲了自己的体验,在上世纪七八十年代,他是一位环保主义者,很多环保人士对火箭或者太空计划不感兴趣,因为它与导弹、战争、大政府等等环保主义者通常不喜欢的事物有关。“我不经思索就默认了这种观点,但后来我意识到,带你进入太空的火箭,也会拍摄那些精彩的地球照片,只有离开太空才能把地球送到地球人类的眼前。我的观点从20世纪90年代开始逐渐改变,最终在研究《地出》时,我才真正明白,从50年代起,空间科学与地球科学之间就已经存在着庞大的联系网络。”

吴季提到一个概念叫“总观效应”(Overview Effect)。最早由法兰克·怀德(Frank White)提出。总观效应的意思是,太空旅行带来的视觉冲击会直接带来认知上的冲击,使人对世界感到敬畏、威严、惊奇等,并产生人类一体的感觉,这是一种重大的认知转换。从上世纪的环保运动,到今天中国人提出的“人类命运共同体”,都与这种整体的价值观相关。

吴季见过不少外国的宇航员,包括和阿姆斯特朗一起踏上月球的奥尔德林,也与进入过太空的中国航天员深入交流过。太空体验,究竟会给人带来什么样的深刻影响? “进入过太空的宇航员,他们的思想都很开阔。”吴季说,“奥尔德林就曾经跟我说,想把阿拉伯人和以色列人一起放到空间站去。我也问过咱们国家的航天员,只要上去过,回来后都会感觉变了一个人。去过太空以后,他们会产生许多感受,联想到个人,联想到生命,联想到全人类。这种感觉就像你登上了珠穆朗玛峰,便觉得日常的琐事都不重要了,会不由自主地去想更大、更长远的事情。”

“进入过太空的宇航员,他们的思想都很开阔。”吴季说,“奥尔德林就曾经跟我说,想把阿拉伯人和以色列人一起放到空间站去。我也问过咱们国家的航天员,只要上去过,回来后都会感觉变了一个人。去过太空以后,他们会产生许多感受,联想到个人,联想到生命,联想到全人类。这种感觉就像你登上了珠穆朗玛峰,便觉得日常的琐事都不重要了,会不由自主地去想更大、更长远的事情。”

数十年过去,人类还在不断重温“地出”那一刻的启示。吴季翻译的另一本书《继续生存10万年:人类能否做到?》也出版于2008年,即“地出”照片诞生40周年。这本书中主张的可持续发展理念,可以追溯到1968年成立的智库“罗马俱乐部”及其在1972年出版的《增长的极限》,与“地出”的启示遥相呼应。

这种顿悟有必要不断被唤起。罗伯特感叹,当人们看见“蓝色弹珠”的照片时,曾以为那副明亮、湛蓝地球的面孔会是永恒存在的。但50年后,它发生了明显的变化,地球“老了”。在地球-太阳的第一拉格朗日点(L1),有一架太空望远镜几乎每天都会拍摄被阳光照亮的整颗地球。“这些照片显示,马达加斯加从绿色变成了棕色,如今只是一个巨大的棕色沙漠中的小小棕点;周围已不再是绿意盎然。极地冰盖正在退缩,天气模式也发生了变化。”罗伯特说。

2008年和2018年,在阿波罗8号发射40周年和50周年的纪念活动上,人们都把很大一部分关注放在了“地出”这张照片上。罗伯特相信,即将进行的阿尔忒弥斯计划,会引发对“地出”的新一轮关注。尽管我们已经生活在一个图像泛滥、真假难辨的时代,但当我们回顾第一次回望地球的那一刻,珍惜之情就会再一次被唤起。 吴季在译序中提到一个重要的问题:罗伯特·普尔讲述的是西方视角下的太空启示,其中缺乏了中国人的视角。在阿波罗计划之后,下一个登上月球的将会是中国航天员。当他们从遥远的月球亲眼见到地球升起的景象,或许会带给人类新的领悟。这也是他翻译《地出》的另一个目的:“我们国家的航天员也要登月了,他们去了以后,应该以什么新的视角观察地球?我想他们应该代表全人类说点什么,而不只是代表我们的国家。从现在开始,他们至少要开始做这个思想上的准备。”

吴季在译序中提到一个重要的问题:罗伯特·普尔讲述的是西方视角下的太空启示,其中缺乏了中国人的视角。在阿波罗计划之后,下一个登上月球的将会是中国航天员。当他们从遥远的月球亲眼见到地球升起的景象,或许会带给人类新的领悟。这也是他翻译《地出》的另一个目的:“我们国家的航天员也要登月了,他们去了以后,应该以什么新的视角观察地球?我想他们应该代表全人类说点什么,而不只是代表我们的国家。从现在开始,他们至少要开始做这个思想上的准备。”

吴季提到了他写的小说《月球旅店》,他想通过这个故事传达一种期待:希望我们能迎来属于普通人的太空旅行时代。他觉得一个人要完全领略“地出”式的顿悟,还是需要身临其境才能——尽管罗伯特·普尔已经很好地展示了这一图景给人类带来的震撼,但最好,每个人都能亲自上太空看看。