“深时”之旅

作者:薛芃 读《昔日的世界》,大脑里要装着一幅美国地图,如果没有,那就得把自己想象成一个导航模拟器,脑袋里迅速构建出方位,跟着作者一起走,比如:“你穿过旧金山的海景区,在那儿转过一个急转弯,向北经过一家麦当劳。就到了一个当地的垃圾填埋场,那儿没有出口,是个死胡同。你把你的汽车停在那儿,沿着平坦的路向北走,在深草丛中穿行几百米,一直走到左边的一条小路上,再沿着小路在陡峭的斜坡上向下走400米,你就会到达太平洋边上。你沿着水路往回绕,朝南走就可以看到贻贝岩。”由此,有关贻贝岩的讨论正式开始。

读《昔日的世界》,大脑里要装着一幅美国地图,如果没有,那就得把自己想象成一个导航模拟器,脑袋里迅速构建出方位,跟着作者一起走,比如:“你穿过旧金山的海景区,在那儿转过一个急转弯,向北经过一家麦当劳。就到了一个当地的垃圾填埋场,那儿没有出口,是个死胡同。你把你的汽车停在那儿,沿着平坦的路向北走,在深草丛中穿行几百米,一直走到左边的一条小路上,再沿着小路在陡峭的斜坡上向下走400米,你就会到达太平洋边上。你沿着水路往回绕,朝南走就可以看到贻贝岩。”由此,有关贻贝岩的讨论正式开始。地质学家大概不会这么写作,这是典型的非虚构写作方式,细致地描摹所见所感,恨不得把当天垃圾填埋场里有哪些垃圾都数一下,不放过任何一个细节,要将记录定格在当时当刻。 《昔日的世界》主题是地质学,但严格来说不是专业著作。作者约翰·麦克菲(John McPhee)是《纽约客》的专栏作者,也是普林斯顿大学非虚构纪实文学写作课的授课者。从1978年到1998年,麦克菲花了20年时间,邀请不同的地质学家同行美国80号公路,在北纬40度附近取一个横截面,来回穿行,记录下这一次次地质之旅,最终成书。他想做的,不是单纯描述眼前不同地貌的壮美风景,而是将时间拉到亿万年前,去探究峻岭与洼地、沉积或断裂这些地球表面的肌理是如何一步步变化形成的,这是地质学的基本命题。

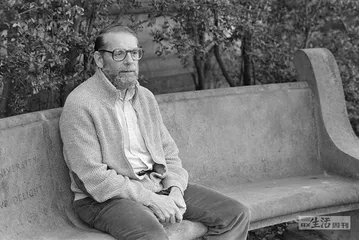

《昔日的世界》主题是地质学,但严格来说不是专业著作。作者约翰·麦克菲(John McPhee)是《纽约客》的专栏作者,也是普林斯顿大学非虚构纪实文学写作课的授课者。从1978年到1998年,麦克菲花了20年时间,邀请不同的地质学家同行美国80号公路,在北纬40度附近取一个横截面,来回穿行,记录下这一次次地质之旅,最终成书。他想做的,不是单纯描述眼前不同地貌的壮美风景,而是将时间拉到亿万年前,去探究峻岭与洼地、沉积或断裂这些地球表面的肌理是如何一步步变化形成的,这是地质学的基本命题。 麦克菲总能将读者拽到那个情景里,跟着他上路。不过这一路并不顺畅,无数复杂的地质名词、相近而陌生的地质概念塞满行文,它们就像是岩石层中动植物的化石信息一样,夹在这本厚厚的“大部头”中。《昔日的世界》很厚,英文版有接近700页,商务印书馆2023年出版的中文译本有1000多页。既厚,专业性又强,这让我一开始对这本书望而却步,总是很难读进去,不懂地质学的门道。麦克菲在开篇不久就写道,他曾经也听过地质课,“一个个专业术语像纸片一样飘落在房间里”,他说地质学是一门描述性科学,有一堆需要解释的暗语和行话。想要真正探究地球表面变化的奥秘,就必须穿过这片“暗语丛林”。

麦克菲总能将读者拽到那个情景里,跟着他上路。不过这一路并不顺畅,无数复杂的地质名词、相近而陌生的地质概念塞满行文,它们就像是岩石层中动植物的化石信息一样,夹在这本厚厚的“大部头”中。《昔日的世界》很厚,英文版有接近700页,商务印书馆2023年出版的中文译本有1000多页。既厚,专业性又强,这让我一开始对这本书望而却步,总是很难读进去,不懂地质学的门道。麦克菲在开篇不久就写道,他曾经也听过地质课,“一个个专业术语像纸片一样飘落在房间里”,他说地质学是一门描述性科学,有一堆需要解释的暗语和行话。想要真正探究地球表面变化的奥秘,就必须穿过这片“暗语丛林”。

记者出身的麦克菲,几乎从不接受采访。目前能看到的有关他最翔实的一次采访来自文学杂志《巴黎评论》2010年的一期,采访者是他的学生彼得·海斯勒(Peter Hessler),也就是写《寻路中国》的何伟。麦克菲坦言,他的职业是非虚构写作,在任何一方面都算不上是专家,他写过很多题材,每一次都是“新鲜的视角”,有些内容只能写一次,可他却花了20年的时间来写地质题材。

还在读高中时,麦克菲就对地质学感兴趣,在后来的职业写作中,也时常触碰到地质学。在一次写作中,他关注到,风化作用破坏了山体后,把黄金疏散到河流沙砾中。面对砂金矿床,他产生了一个巨大的疑问:黄金最初是怎么到山脉中去的?一年之后,麦克菲给《纽约客》写专栏,想在城市附近找一个地质剖面观察一下,他想去弄清楚一个城市中并不起眼的“岩石露头”是怎么形成的,所谓“露头”,就是地表冒出来一块暴露的岩石。他找到一位岩石学家,对方告诉麦克菲,这不是在纽约市可以解决的问题,不如我们来一趟短途旅行,地质学家是要上路的。“这块大陆的故事不在这儿,如果你想要一个剖面接着一个剖面地去看,那不如从这儿一直朝西走,去横穿构造线。”

麦克菲接到了一个点亮他的建议。于是,他计划展开一场穿越80号州际公路的地质之旅。为什么是80号公路?简单来说,在这个横截面上分布着各类形态的地质地貌,麦克菲在开篇“盆岭省”就写道:“从地质学角度来说,沿80号公路考察,是一个精明的选择。这是动物迁徙的路线,也是人类历史走过的路线。”美国的公路编号按方向分为单双号,南北向编为单号,东西向是双号,80号公路则是大致沿北纬40度延伸的一条公路,东起大西洋海岸平原,西至太平洋海岸山脉,其间涵盖美国重要的地理面貌,穿过阿巴拉契亚山脉、密西西比河上游的中央低地、落基山脉、大盐湖沙漠、内华达山脉和加利福尼亚中央大峡谷,这是一条从纽约到旧金山的公路。如果把北纬40度平移至中国,对应的方位将会大致是从北京到敦煌一线,东起长白山,西至昆仑山。

麦克菲告诉何伟,他起初只是想研究一个岩石露头,简单写写,却没想到最终会变成一个庞大的故事,“在这一路上,都是壮观的岩石露头”。同行的地质学家给麦克菲画了一张图表,上面显示了美国岩石年龄线,其中显示了很多有趣的信息,比如新泽西州和内华达州的地质状况是相关的,2亿年前新泽西州的地质状况与现在的内华达州的地质状况是一样的,而它们一个在美东,一个在美西。1978年感恩节,麦克菲正式踏上旅程,开启了第一篇“盆岭省”的写作。

疫情期间,中国科学院地质与地球物理研究所研究员王清晨接到了《昔日的世界》的翻译邀约。见到王清晨时,他告诉我,同为地质人,再加上对美国地质的熟悉,2017年他也曾踏上一段美国西部的地质之旅,从圣安地列斯断层到科罗拉多高原,所以看到书中所写,处处是共鸣。王清晨用了将近两年的时间,完成了这本“大部头”的翻译。 王清晨说,地质学的本质是物理学,地质现象虽然看起来很复杂,但当条件具备时,变化自然就会发生,跟所有物理现象一样,只是这些地质现象发生在地球表面或者内部,而且它们的时间范围和地理范围都被扩大、拉长,当它们放大到一定程度,就是人类难以想象的了。“地球的动作太缓慢,剧烈的也有,比如地震、火山爆发,但大多数情况下的运动是微乎其微的,难以察觉,这是46亿年里发生的运动。”

王清晨说,地质学的本质是物理学,地质现象虽然看起来很复杂,但当条件具备时,变化自然就会发生,跟所有物理现象一样,只是这些地质现象发生在地球表面或者内部,而且它们的时间范围和地理范围都被扩大、拉长,当它们放大到一定程度,就是人类难以想象的了。“地球的动作太缓慢,剧烈的也有,比如地震、火山爆发,但大多数情况下的运动是微乎其微的,难以察觉,这是46亿年里发生的运动。”

王清晨点了我一下:通常人类只能看到五代之内的事,往上看两代,往下看两代,对于自身的这一代琢磨得最多。可再往上、再往下呢?一个普通人可以理解的时间无法达到这么深远,这也就是麦克菲在书中谈到的人类依然保留“动物时间感的本质”,“这可能是悲剧,也可能是别无选择。人类的大脑可能还没有演化到能够理解深层时间的程度,最多只会测量它”。某种程度上来说,地质学家思考的不是石头、地貌的问题,而是时间的问题,关乎地球的生长与变化,露头的石头则是这种变化的表征。

地质学家想知道人类可以在多大程度上真正感受到百万年的时间流逝,在地质时间的尺度上,人类的一生变得极为短促,没时间去思考,地质学家总在和深时打交道,而人类其实很难意识到,自己是瞬时性的物种。麦克菲也在书中写道:“地质时间的概念中有一条很重要,尤其是对那些没学过地质学的人来说,是一条非常重要的启示:地质过程中一个很小的变化,即使每年只移动几厘米,持续多年后,也会产生惊人的结果,让地球发生巨变。”所以,如果能把自己从对一个数量的传统感觉中解放出来,比如百万年,那么也就能把自己从人类的时间期限中解脱出来一点儿。如果说走进地质学有一个门槛,那这就是。

虽然是一本“大部头”,但《昔日的世界》实则由五本书构成。“盆岭省”是开篇故事,所谓“盆岭省”,就是盆地、断层和山岭交纵的地貌,这是一场快速穿越大陆地貌的旅程,集中在美国西部。麦克菲的这五本书,都是不同阶段的地质考察,但其中的主线和基本架构是板块构造学。在板块构造学提出之前,旧有的认知系统已经被归为“旧地质学”,直到地质学家关注海底的扩张,讨论大陆的漂移速度,把地球划分成大约20个相互作用的部分,称之为“板块”,“新地质学”由此诞生。

麦克菲提到,板块构造学形成在20世纪60年代,在他刚刚开始旅行的70年代,仍有不少人抨击这个观点,他想去弄清楚到底是谁在反对,为什么反对。从70年代到完成最后一本书的90年代末,再到现在,板块构造学经历了一个从提出、质疑、讨论、接纳、普及的过程,如今已成为全球共识,麦克菲的地质之旅也正契合着这场地质科学革命的完成。

王清晨告诉我,这是一个科学理论发展的必经过程,也是这本书中很有趣的一个反映。有关地球表面的形成,在板块构造学提出之前,更被学界认可的是“槽台说”,这是一种传统的大地构造理论,认为地壳由活动性地槽和稳定性地台两大单元组成,运动以垂直升降为主,地台由地槽演化而来。王清晨提到,在他这一辈中国地质学者之前,他的师长辈,仍有很多人是“槽台说”的拥护者,但随着时间的推移,老一辈逐渐离去,板块构造学逐渐成为“常规科学”,完成了这一场20世纪最重要的地质科学革命。这一场科学革命堪比以“日心说”为核心的天文学革命。哥白尼的“日心说”取代传统的“地心说”用了150年,而“板块构造理论”取代传统的“槽台说”只用了50多年。“目前,板块构造学正处于‘常规科学’阶段,只有进入了‘危机’阶段,才会发生下一场‘科学革命’。”王清晨说。 这也是我在读《昔日的世界》最大的疑问:因为麦克菲的讲述停留在20世纪末,随着地球科学的发展,他的写作内容是否会过时,科学写作会有时效性吗?王清晨告诉我,通常来说,数理化的结论不容易被质疑、被推翻,反而是天文、地理这些有关宇宙、地球的科学理论研究的危机性更强,理论不停迭代、更新,一些旧理论随着人类认知的拓展被重新审视,这种状况发生在天文、地理领域尤其多,很难说清其根源,或许是宇宙太过复杂,人类的能力还远远未能拓展到其边界。

这也是我在读《昔日的世界》最大的疑问:因为麦克菲的讲述停留在20世纪末,随着地球科学的发展,他的写作内容是否会过时,科学写作会有时效性吗?王清晨告诉我,通常来说,数理化的结论不容易被质疑、被推翻,反而是天文、地理这些有关宇宙、地球的科学理论研究的危机性更强,理论不停迭代、更新,一些旧理论随着人类认知的拓展被重新审视,这种状况发生在天文、地理领域尤其多,很难说清其根源,或许是宇宙太过复杂,人类的能力还远远未能拓展到其边界。

再回过头来看《昔日的世界》。除了统领全书的板块构造学,20世纪80年代中期有关火成岩和高级变质岩的年代学技术已经问世,比如钾氩测年法大约在80年代初或更早的时候就已经被使用,目前我们对地质的认识与麦克菲写的偏差不大。但随着技术的更新,进入21世纪,人类可以对地质现象有更细致的观测分析,从岩石中侵蚀出来的颗粒在盆地中沉积的时间、埋藏深度,以及这些颗粒再次暴露在地表的时间这些问题都可以被更好地探测。

第四篇“组装加利福尼亚”晚于“盆岭省”13年,这在麦克菲看来是一个明智之举,因为它能为印证板块构造学提供一些思考的时间。1989年,加州发生洛马普列塔地震,接下来的1992年,大熊湖、兰德斯镇、约书亚树国家公园又发生了一系列地震,后两处明显形成了一个新的断层,而这某种程度上又指向了板块的运动。

“对于一个非地质学家来说,这里只是山、山、山,但对于一个地质学家来说,这是一片充满活力的国土,这是一个构造活动的、扩张的、造山的世界。”麦克菲在书中这样写,地质学家眼中的世界与普通人不同,他们能在一块石头里看到时间,他们是走到时间最深处的人。麦克菲说,地质学家都是老司机,但他们很难匀速开车,这是种“职业病”。当经过路旁剖面时,他们往往会突然减慢车速。对他们来说,这些路旁剖面是一扇大门,是一块区域的故事片段,也是一个舞台的拱门,它能引导人们的想象力穿越周围的地体进入到地球深处。

(感谢商务印书馆编辑余节弘对采访的帮助)