科学的“盲点”,是人自身的经验

作者:张星云 今天,人们在大城市里开车,早已不在意方向感和哪条路不拥堵的经验印象,取而代之的是严格听从导航系统的转向命令。当健康手环告诉我们昨晚“深度睡眠只有53分钟”时,我们便开始怀疑自己是否真的“休息好了”。人们出门前,往往根据天气预报来决定穿什么衣服,而不在乎窗外的直观温度感受。

今天,人们在大城市里开车,早已不在意方向感和哪条路不拥堵的经验印象,取而代之的是严格听从导航系统的转向命令。当健康手环告诉我们昨晚“深度睡眠只有53分钟”时,我们便开始怀疑自己是否真的“休息好了”。人们出门前,往往根据天气预报来决定穿什么衣服,而不在乎窗外的直观温度感受。罗切斯特大学天体物理学教授亚当·弗兰克(Adam Frank)与达特茅斯学院理论物理学教授马塞洛·格雷斯(Marcelo Gleiser)、不列颠哥伦比亚大学认知科学教授埃文·汤普森(Evan Thompson)通过合著的新书《何为科学:科学是什么,科学不是什么》试图反思这些现象背后的原因。他们通过跨学科的视角,梳理了现代科学的发展史,发现自启蒙运动以来,数学演绎与抽象思维在科学实践中逐渐占据重要地位,最终形成了人们对现代科学所代表的客观性的“迷信”——我们正在习惯性地让数据模型左右感受,丧失了对自己身体、情绪和经验的信任,坚信科学是解释世间一切的真理,却忘了科学始终是人类创造的。他们为这种状态找了一个称呼,即科学的“盲点”。 该书英文原版即以“盲点”为书名,2024年由麻省理工学院出版社出版,中译本今年由中信出版社出版。与很多已经出版的科学史普及书相比,这本书的观点是如此新颖,以至于如果你打开豆瓣,会发现关于这本书的评价多半都是“太超前了”。本书的译者,北京大学哲学系教授、科学技术哲学教研室主任周程对本刊表示,该书内容在中文世界非常少见,总结了物理学、生物学、认知科学、环境科学的生成发展史以及它们的底层哲学预设。美国《科学》杂志也认为,“盲点”这一新概念的提出,使得本书有望在日后成为科学哲学的经典之作。

该书英文原版即以“盲点”为书名,2024年由麻省理工学院出版社出版,中译本今年由中信出版社出版。与很多已经出版的科学史普及书相比,这本书的观点是如此新颖,以至于如果你打开豆瓣,会发现关于这本书的评价多半都是“太超前了”。本书的译者,北京大学哲学系教授、科学技术哲学教研室主任周程对本刊表示,该书内容在中文世界非常少见,总结了物理学、生物学、认知科学、环境科学的生成发展史以及它们的底层哲学预设。美国《科学》杂志也认为,“盲点”这一新概念的提出,使得本书有望在日后成为科学哲学的经典之作。 书从一开始便细致地梳理了温度这一经典物理学概念的形成过程。如今人们觉得温度是一个客观概念,指导大家的日常生活,我们根据天气预报决定外出时的穿着,我们还知道水在0摄氏度结冰,在100摄氏度沸腾。然而,要从这种身体对冷热的直接感知中提炼出我们所熟知的温度概念,科学家们付出了长达几个世纪的努力。本书作者们认为,回顾温度概念形成的漫长过程,可以帮我们更好地理解“盲点”。

书从一开始便细致地梳理了温度这一经典物理学概念的形成过程。如今人们觉得温度是一个客观概念,指导大家的日常生活,我们根据天气预报决定外出时的穿着,我们还知道水在0摄氏度结冰,在100摄氏度沸腾。然而,要从这种身体对冷热的直接感知中提炼出我们所熟知的温度概念,科学家们付出了长达几个世纪的努力。本书作者们认为,回顾温度概念形成的漫长过程,可以帮我们更好地理解“盲点”。

现代科学与“盲点”几乎是同时出现的,起源可以追溯到古希腊哲学家崇尚的理性传统。理性思想通过中世纪阿拉伯百年翻译运动和西南欧洲大翻译运动得以保存,被转译为拉丁文,在文艺复兴时期被重新发掘整理,成为指导人们探索自然的重要工具。到了17世纪,人类在科学认识上获得了巨大飞跃,现代科学由此诞生。

为了更科学客观地描述人的身体对冷热的感受,测温学这门科学诞生了。科学家们观察到冷热感觉会影响某些液体的体积变化,即热胀冷缩现象,他们还观察到水在遇冷结冰和遇热沸腾时有相对固定的节点。于是利用观察到的现象,他们制作出了装有液体的密封玻璃管,标上刻度,从此,人们可以通过温度计用一致的客观量级来描述冷热现象。

17到18世纪,科学逐渐从一项业余爱好转变为一种专门职业,科学逐步完成了体制化建设,涌现出许多科学家,义务教育制度、理科院系相继建立,这些不仅使科学实践更加规范化,也强化了科学共同体对抽象概念的依赖。科学在发展的同时,“盲点”也诞生了,人人都开始使用温度计,温度这一抽象的物理学概念从此逐渐取代了人们身体对冷暖的直观感受,直至今日。

然而当温度计逐渐普及后,科学家们很快发现,水的沸点和冰点在自然界中并不像最初认为的那样始终不变,很多外部因素会产生影响,比如海拔越高水的沸点越低。这一发现促使科学家们认识到,必须在高度人为可控的理想环境下生成精确的温度固定点。为此,科学家们建造了专门的实验室,使他们在观察冷热现象时尽量不受外部环境的干扰。这些实验室,即科学哲学家罗伯特·克里斯(Robert Crease)所称的“工作间”,成为物理学飞速发展的关键因素。

实验室成了科学实践的重要场所,科学家们通过特定的技术和仪器,将复杂的自然现象转化为可控的实验对象,将人们的主观感受转化为抽象,用模型和定律重新定义自然现象,从而实现科学的专业化。本书作者们回顾这段历史,认为这一过程是科学如今取得如此高成就的关键。实际上,现代物理学中的大多数概念和定律都是在科学“工作间”里构建出来的,理论模型越抽象,真实的身体经验愈发被忽视,“盲点”的影响力愈发强大,科学与日常经验变得愈加疏离。实验室造就的物理学神话

到了19世纪,工业革命到来,人们对温度又有了全新的定义。在运输、采矿的需求下,人们开始着重钻研蒸汽机。在科学与工业经济的相互作用下,物理学开始了对热传递的研究,由此发展出统计力学。人们最初认为热是一种从热物体流向冷物体的神秘物质,后来人们认识到热根本不是一种物质,而是一种运动,是肉眼不可见的物质微粒的热扰动。经典热力学对温度做出了更抽象的定义:物体内部分子或原子的平均动能。热力学甚至允许科学家定义物理上不可能存在的“绝对零度”——一种想象的温度极限,在这种极限状态下,热力学系统中不存在任何能量。

“工作间”不断出现新设备,使得物理学家们能够探测肉眼不可见的长度和时间,这些新设备中,很有说服力的是光谱仪——一种可以分解光束并测量其各波长能量含量的装置。尽管从牛顿时期人们就知道太阳光可以用三棱镜散射成各种颜色,但光谱仪可以高精度地测量每种颜色的波长以及光强度和能量。这一设备引发的讨论启发了阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein),他在1905年提出光可以同时被描述为波和粒子,光的波粒二象性直接冲击了经典世界观的纯粹客观性。

当“工作间”的新设备已经精密到可以探测纳米世界,科学便进入了量子物理学时代。“科学实现了惊人的发展,但与此同时,我们产生出一种幻觉,似乎科学已经获得了上帝视角,理论模型本身是绝对客观真理,不需要人的经验基础——如今提到黑洞、多元宇宙、膨胀宇宙或者时间箭头时,人们会不加思考地认为这些理论直接代表客观现实,很少谈‘我’。但实际上,这些复杂理论都是作为观察者的‘我’构建出来的,‘我’并非干扰项,而是这一概念的一部分。”本书作者亚当·弗兰克认为,这也是量子物理学发展到今天遇到的情况,当量子纠缠使得观察者与被观察者不可分割时,当弦理论无法解释意识如何从量子振动中涌现时,都是在提醒人们注意“盲点”的存在。

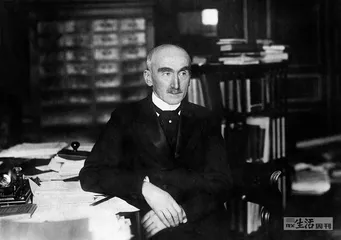

实际上在19至20世纪,随着工业理性的崛起,文学和哲学领域就曾发起过一场反思科学的文化运动。德国数学家、哲学家、现象学之父埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)认为科学文化存在一种主流哲学观念,将数学抽象提升为真实,并贬低直接经验的世界。法国作家马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)以《追忆似水年华》重新唤起人们对记忆非线性、情感弥散状态的感受,证明意识并非一串可追踪的逻辑链,而是包裹着味道、节奏、氛围的流动体。哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)、西田几多郎,都曾试图弥补科学日益忽视的经验维度。 这场文化运动最终在1922年与科学界发生了正面交锋。本书最为引人入胜的章节之一,莫过于回顾法国哲学家亨利·柏格森(Henri Bergson)与爱因斯坦关于时间本质的辩论。在巴黎国际哲学学会上,物理学与哲学之间发生了一场经典而深刻的对话。

这场文化运动最终在1922年与科学界发生了正面交锋。本书最为引人入胜的章节之一,莫过于回顾法国哲学家亨利·柏格森(Henri Bergson)与爱因斯坦关于时间本质的辩论。在巴黎国际哲学学会上,物理学与哲学之间发生了一场经典而深刻的对话。

爱因斯坦坚持认为,只有可测量的物理时间是真实存在的。而柏格森认为,时间分为时钟时间和生活时间两种,当我们把时间看作一系列离散、同质且相同的单元,如“秒”时,人们就是把时间空间化了,即时钟时间。但我们从来没有真正这样经历过时间,在牙科诊所椅子上的一小时与朋友共酌畅聊的一小时是非常不同的,一群跑者可能会在两小时内完成21公里的半程马拉松,但这两小时的流逝对每位跑者来说有着很大的不同,这就是生活时间。对柏格森来说,生活时间才是真实时间,而时钟时间只是一种抽象概念。

在柏格森的理论中,生活时间是“绵延”的,是一种主观的、流动的、无法量化的经验。音乐旋律和舞蹈都是生活时间的典型例子,它们不存在于某一瞬间,而是与前后音符相融合,前面的音符和舞步在当下留存,后面的音符和舞步也已经渗透到当下。

然而在当时那场辩论中,爱因斯坦并不在意柏格森的批评。他认为这是心理学问题,在本质上对物理学毫无价值。人们普遍认为爱因斯坦在辩论中占据上风,而柏格森声誉受损,他的影响力也减弱了。有一种说法是,柏格森未能理解相对论及其数学公式,但也有很多学者认为,柏格森作为一名精通数学的哲学家,在处理物理理论问题时非常严谨。本书作者们在100年后的今天重新审视这段历史,认为当年这场辩论草草收场,使得人们错过了将科学世界观带出“盲点”的一次机会,科学与哲学之间的文化裂痕在随后日益加深。认知神经科学“盲点”对人工智能的影响

科学发展到20世纪,野心更大了,认知科学开启了对人类心智和意识的研究。本书作者之一,认知科学家埃文·汤普森早在2007年就曾提出,如果按照之前科学理解世界的方式去研究人类心智,便会陷入“盲点”。如今脑科学可以精确描绘出大脑的活动图谱,却无法解释疼痛是什么,为何同样的神经信号有人感到剧痛、有人仅觉不适?汤普森认为,人类大脑不能被看作一种纯物理系统,意识也非大脑的副产品,而是一种身体化的、有机的、自我调节的生命现象。科学若想真正理解意识,不能只分析神经机制,更要重新理解“有经验的生命”本身。

本书作者们发问,如果人们尚未能理解人类意识为何存在,无法解释什么是疼痛,什么是渴望,什么是存在感,又如何赋予人工智能意识呢?

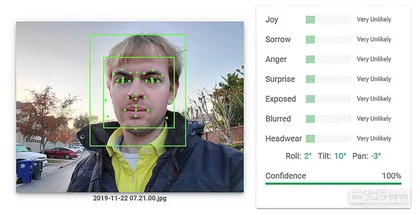

AlphaGo通过数据学习围棋,但人类围棋高手往往不通过算棋,而是基于经验对整体局势“好形”的直觉来下棋,两者的人机对决正好体现了认知神经科学的“盲点”,人工智能忽略真实经验,只强调数据算力,实际上人工智能没有抽象和类比的能力,这种能力对识别相关性至关重要,AlphaGo并不能复制人类直觉,它甚至根本不知道自己在下围棋。本书作者们认为,以算法为导向去构造人工智能的“意识”,忽略人的具体经验,就根本未触及人类意识的核心。

本书译者、北京大学哲学系教授周程曾任该校医学人文学院院长,熟悉认知神经科学领域。他认为,人工智能的突飞猛进正使我们步入一个哲学上高度不确定的时代。人工智能生成的并非意识的本体,而是其可编码的“结构表征”,即一种拟像,而非原像。换句话说,它并未成为意识本身,只是制造了看上去像有意识的外壳。人工智能系统之所以能表现出“理解”你的情绪,是因为它识别了大量面部表情、语言风格、行为特征,并在概率层面上预测出你当前的“情感状态”。但这种识别,完全建立在外部可见的行为信号上,根本无法触及情绪背后的生命体验。 周程以“愤怒”为例,人工智能可以通过眉毛角度、语速加快来判断某人“可能在愤怒”,但它无法理解这种愤怒背后可能包含的道德愤慨、羞辱感或长期压抑的创伤经验。更重要的是,人工智能无法意识到情绪发生在一个社会情境之中——愤怒在不同文化、阶层、性别角色中的表达与道德含义往往截然不同。

周程以“愤怒”为例,人工智能可以通过眉毛角度、语速加快来判断某人“可能在愤怒”,但它无法理解这种愤怒背后可能包含的道德愤慨、羞辱感或长期压抑的创伤经验。更重要的是,人工智能无法意识到情绪发生在一个社会情境之中——愤怒在不同文化、阶层、性别角色中的表达与道德含义往往截然不同。

同理,当人工智能模仿哀伤的语言风格写诗时,我们可能惊叹其“感性之美”,但它并未经历失去亲人后的那种沉默、空洞、时间停滞的感受。这种情感之所以真实,是因为它无法被完全转化为可计算的结构,它植根于人的身体、记忆、文化认同与存在焦虑之中——这些正是“第一人称经验”的不可还原性所在,也是“意识”的不可模拟核心。

误将行为预测等同于心理理解,把心灵简化为功能单元,如此逻辑下的人工智能如果更全面地普及,将使得更多人相信人类思维活动仅依靠计算能力。计算能力越强,意味着人的思想越深刻。与此同时,气候科学、医疗、司法,越来越多的领域开始依靠人工智能模型的判断,但这些模型却排除了构成人类经验的最基本元素。

周程以北京大学医学人文学院的经历作为例子,统计学中小样本的价值很小,如今科学家们通常以大数据投喂人工智能,如果越来越多这样的人工智能参与病人的诊断,很多小样本情况就会被忽略不计。但在医学中,小样本病例可能是疑难杂症,是医生们最为珍视的、最有可能为医学研究做出贡献的个案。这种“科学自身脱离人”的趋势,最终将使科学变成一个自我循环、自我验证的封闭系统,失去它本应服务的人类世界。 在“盲点”的作用下,如今的科学越来越只以量化、逻辑演绎作为知识的评价标准,而第一人称经验、主体情感、身体感受被排除在方法论之外,被视为模糊、主观、无效的。然而“盲点”不仅是人类前沿科学发展中遇到的问题,也早已通过文化、政治、经济渗透进人们的日常生活。人们越来越坚信数学才是事实,用数学思维指导政治事务,用量化讨论经济,随之而来的还有气候变化的加剧、生态环境的破坏、新型疾病的全球大流行、数字监控技术的普及等。

在“盲点”的作用下,如今的科学越来越只以量化、逻辑演绎作为知识的评价标准,而第一人称经验、主体情感、身体感受被排除在方法论之外,被视为模糊、主观、无效的。然而“盲点”不仅是人类前沿科学发展中遇到的问题,也早已通过文化、政治、经济渗透进人们的日常生活。人们越来越坚信数学才是事实,用数学思维指导政治事务,用量化讨论经济,随之而来的还有气候变化的加剧、生态环境的破坏、新型疾病的全球大流行、数字监控技术的普及等。

周程表示,本书并不反对科学,而是重新反思科学形成的过程。在这个过程中,也许经验就是拯救科学的解药。实际上本书作者们并没有直接写出解决“盲点”的方法,但周程认为当下应该用人文社会科学去修复科学。人工智能可以判断用户的下一步行为,却无法理解一个“放弃选择”的沉默意味,算法可以识别“幸福”的面部表情,却无法体察一次牺牲中的庄严与无悔。“哲学、人类学、艺术等人文学科的重要性,正是在于它们保存了一种无法被量化,却深具存在厚度的知识方式。羞耻、惋惜、悼念、希冀、谅解——这些经验不属于科学的范畴,却构成人类生活的本体性时刻。”周程表示。

如果科学承认经验维度,会有什么转变?本书作者们在末章梳理了这种变化,科学发展到20世纪,人们逐渐找到了看地球的新角度。气候变化是最直接的诱因,它并非“调整数据参数”就能解决的问题,科学家们逐渐明白,它的根源在于人们看地球的方式,我们此前一直把地球视为资源,而非有生命的生态体系,将自然对象化,而忽略了经验。

于是一大批地球科学概念相继出现。“生物圈”指地球不再被视为生命的背景,人们开始明白,地球使其上的生命发生变化,而地球上的生命也在影响着地球的改变。“人类世”旨在承认生命是一种与火山和潮汐同等重要的行星力量,地球必须被视为一个完整整体,其中的大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈和生物圈相互作用。 实际上早在上世纪60年代,英国大气学家詹姆斯·洛夫洛克(James Lovelock)就发现,强大的生物圈可以改变行星大气层,将地球大气维持在不平衡状态,因此可以说,地球上的空气、水、土、生命相互关联,共同参与行星系统的演化过程。后来美国生物学家林恩·马古利斯(Lynn Margulis)拓展了这一理论,通过海洋浮游植物释放二甲硫醚来证明地球上的微生物与地球物理、地球化学环境之间存在相互循环的作用,这就是著名的盖亚假说——将自我调节的地球系统比作大地之母。

实际上早在上世纪60年代,英国大气学家詹姆斯·洛夫洛克(James Lovelock)就发现,强大的生物圈可以改变行星大气层,将地球大气维持在不平衡状态,因此可以说,地球上的空气、水、土、生命相互关联,共同参与行星系统的演化过程。后来美国生物学家林恩·马古利斯(Lynn Margulis)拓展了这一理论,通过海洋浮游植物释放二甲硫醚来证明地球上的微生物与地球物理、地球化学环境之间存在相互循环的作用,这就是著名的盖亚假说——将自我调节的地球系统比作大地之母。

盖亚假说的构建花了两位科学家几十年时间,始终充满争议,但却一直被人们所忽视,直到法国哲学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)对盖亚假说的再次发掘,并改用戏剧的形式来传播,才得以普及大众层面。从盖亚理论出发,人们继而发展出地球系统科学,将物理学、生物学与社会科学结合,成为人们如今理解地球的基础。

科学的悖论在于,它使人类意识到自己既处于宇宙边缘位置,又处于解释万物的中心位置。本书的作者们提醒人们,人类通过自身经验创造了科学,如果忘了这一起源,就是屈从于“盲点”,迷失在科学塑造的公式里。尽管科学取得了举世瞩目的成就,但它并非万能,更非真理的唯一路径,人类的经验、情感、道德和对意义的追寻,同样是构成完整生命的重要维度。因此科技发展的终极伦理,应是守护那些无法被算法穷尽的“生活世界”的质感。