一战中海拔最高的战场

作者: 韩葵

一早,从卡纳泽伊出发,沿着SS641号公路,从马尔莫拉达山北麓绕到东麓的查佩拉牧场坐缆车上山。马尔莫拉达山有“多洛米蒂女王”之称,但有意思的是,恰恰这座山上的岩石并非白云岩。

这段路只有20千米,大约半个小时车程。在盘山公路上开车,最担心的是和对面错车,冬季的路面倒是清静,结果刚出发一刻钟,就遇到了修路,大概有二三十米的路段,内侧靠山的那条道正在重铺,只留下悬崖侧的道路,刚够一辆车的宽度。到了牧场的缆车站,窗口的工作人员解释道,缆车分为三段,第一次世界大战博物馆在第二段终点塞劳塔站,2950米的地方,而第三段缆车终点岩峰在海拔3265米的地方,全是雾,什么都看不到。

朋友变为敌人

买好票,我们如同异类,混在戴着头盔拿着雪板的人们中间,抵达塞劳塔站之后,走下两层楼梯,看到了通道尽头处奥匈帝国皇帝弗兰茨·约瑟夫和意大利国王维克多·埃马努埃莱三世的照片,以及双方的旗帜。第一次世界大战博物馆从平静的山区生活景象开始,然后,展板上的文字写着:“为什么发生战争?”“意大利调转立场,希望实现什么目标?”“为何昔日的朋友成为敌对方?”“真有必要占领高地吗?”带着疑问,逐步深入多洛米蒂战区遗物展厅,有4个展柜专门展示了两军的服装装备,包括军服、毛呢大衣、斗篷、靴子、书包、帽子、钢盔和军号,还有适合高山冰川的毛皮背心和加厚草鞋。武器部分,有长短枪支、随身器械,还有各种型号的炮弹。战壕生活场景展区很逼真,桌子上摆着饭盒、勺子、叉子和望远镜,桌旁有储物箱和炉子,隔板上放着瓶子,还有简易的医疗器械、医药包,固定伤员的器械、拐杖,专门用于攀岩、攀爬冰川的软梯……从生活物品内容,几乎感觉不到双方的差别,只有从悬挂的奥匈帝国皇帝和意大利国王照片,才可以看出不同阵营。

1914年7月28日,第一次世界大战开战,如今意大利北部的部分地区,比如特伦托和博尔扎诺,当时都在奥匈帝国治下,开战之后,21岁到42岁之间的男子纷纷应召入伍奔赴前线。而仅仅5个月,即当年年底,帝国军队就损失了近一半作战力量,此后又有很多人丧生。1915年5月23日,意大利调转枪口,加入协约国阵营,向奥地利宣战。蒂罗尔地区从奥匈帝国的大后方变成阻击意大利的前线,但青壮年们已经被抽空了,年轻男孩和老人们,成为战斗的主力。

战线在多洛米蒂山区、奥尔特莱斯切伟达山脉以及阿达梅洛普雷萨内拉山脉拉开。其中有2/3在海拔2000米以上,这片区域的战争,被后世称为“白色战争”。特伦托和博尔扎诺等地的居民,在意奥开战之后,面临严峻的抉择,如果站在意大利一边,会被意大利视为收复失土的民族复归主义者,也会被奥匈帝国视为叛徒。

真人之战

展厅内有一幅照片,是个帅气的男孩,照片前面放着一架柯达皮腔照相机,还有个针线包。旁边的说明文字显示,这个年轻人名叫弗拉维奥·罗索,1896年11月17日出生在热那亚,1915年初(18岁)入伍。1916年1月被分配到马尔莫拉达战线的高山突击小队。1917年9月26日(不满21岁)阵亡,遗体未能找到。

除了那些一目了然的玻璃展柜,在展厅转角处的墙面下方,排列着24只抽屉,每只抽屉里都藏着一些和某个士兵相关的物品,真切而具体,与上面悬挂的徽章和奖章,宛如同一件事的前端和后台。其中有弗拉维奥·罗索的授勋证书,还有他在1915年6月17日写给家里的信,他写道:“真的太难了,要背着背包连续15到16个小时在山里执行侦查任务。今天我值哨,2个小时一直背着沉重的背包,肚子还是空的……你们要庆幸家里只有我一个人来了,我们连就有4个兄弟一起上阵的。”他听说弟弟对参战很热心,在信里嘱咐弟弟多看看新闻报道,了解上前线是多么可怕的事。但他恐怕至死都不知道,自己本想保护的弟弟,实际上加入了第52步兵团,在前线感染肺病并发症死亡。

1917年,《纽约世界报》记者写道,在任何其他战线上,士兵都没有像在这“世界屋脊”上这般过着如此艰苦的生活。而根据各国战士的报告,粗略估计,1915年至1918年间,山区前线造成大约15万到18万人死亡,其中1/3死于直接军事行动,2/3死于自然灾害和艰苦的条件,如雪崩、冻伤、山体滑坡、体力透支等。

这些抽屉里的遗物,每件都直击人心:一张驾照的证件照片,可以看到名字菲利普,还贴着好几张印花税票。一位军事指挥官的圣经,一本地图册,钱包和钱币,私人相册,几张奥匈帝国发行的宣传图案邮票,奥匈帝国战壕里留下来的书、进行曲乐谱,士兵们收到的明信片,一张印着士兵图案的明信片上写着:“谁生还了,谁没有?”

专注于第一次世界大战多洛米蒂地区历史研究的学者露西亚那·帕拉这样描述:“多洛米蒂山脉已经成为传奇,人们铭记它,不仅是因为流淌的鲜血,更因为那场战争的独特形式:它不像在俄国前线,那是看不到个人面孔的军团之间的对抗,而这里是真正的人与人之间的战争,特别突出了个人的勇敢精神。此外,由于高山的极端条件和严酷的冬季,士兵们被迫经历长时间的等待,这许多空闲,给他们提供了与对手往来的机会。在战斗的间隙,敌人之间有时会展现出人性的一面:互相交谈,交换香烟、书信、甚至圣诞祝福,如今这些都已成为传奇。”

如果是夏天,从展厅的右手边玻璃窗望出去,可以看到战壕遗迹,走出去还可以看到一座纪念51团和52团士兵的纪念碑,碑上刻着阵亡军士的名字,第一个就是弗拉维奥·罗索。还有一座1991年立的纪念碑,上书“1915—1918,向在战斗中牺牲的奥地利和意大利士兵致敬”,下面一句话是“曾经被战线分割,如今被记忆联结”。

冰之城

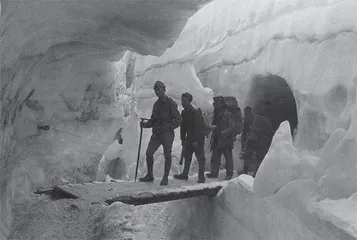

在一个白色冰川隧道模型的旁边,有这样一段说明文字:“冰之城是由隧道组成的迷宫。这一复杂的工事体系拥有许多富有画面感的地名,如中央咖啡馆、斯特凡尼大教堂和克里斯塔尔万德山,其中一些名字让人联想到奥地利首都维也纳的地标建筑。”

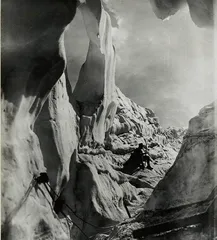

冰之城是奥匈帝国方面在马尔莫拉达冰川内部开凿的冰洞隧道和洞穴网络,总长达到12千米,有指挥部、仓库、厨房、宿舍,甚至一座小教堂。冰洞的气温能够维持在0℃到5℃之间,严冬季节外面的气温常常达到-30℃。设计建造冰之城的人,名叫利奥·汉德尔,来自奥地利蒂罗尔州的首府因斯布鲁克,他热爱登山,大学的专业是土木工程。他利用专业知识,指挥士兵们安装铁梯、悬索桥、修建避难所,解决了很多高山战场行军和运输的难题。冰之城是他最杰出的创造。

在一次战斗中,汉德尔中尉带领6名士兵躲进冰缝,冰缝一直延伸到敌军阵地下方,在冰缝里移动,可以接近敌人且避开火力压制。这个发现给汉德尔带来了灵感。他们利用现成的冰缝,夜晚施工,用钻机、冰镐、炸药开凿,试图连接各个前哨战地。冰川作业潮湿、寒冷、打滑,工作条件极为艰苦,每天仅能推进6米,即便如此,到1916年秋天,奥军已经能够避开地表通道,依靠冰之城的网络行进。1917年11月,奥匈帝国军队整体后撤,冰之城被迫弃用。而冰层的变化,也令这座奇迹般的军事工事慢慢消融。冰层融化,令当年的器物暴露出来。在博物馆看到的奥军物品,就有很多来自这个冰之城。

马尔莫拉达战役结束之后,汉德尔被调往奥尔特莱斯山,开始设计另一座冰之城。一战结束之后,汉德尔继续做工程师,并研究冰川。第二次世界大战开战的时候,50岁的汉德尔,被派往挪威,因为反纳粹的立场,并没有承担重要职责。1966年,过了79岁生日不久,利奥·汉德尔在家乡去世。

战争留下的伤痕

最末一个展厅里,循环播放着纪录片,重现当年的影像:一队士兵,棉衣军服外面罩着白色罩衣,身上背着枪,手握滑雪杆,脚踩木制滑雪板,奔赴战场,也有直接坐在雪地上向下滑去的镜头;一小队士兵,背着枪和背包,腰上挂着小水壶和匕首,带着一卷绳子,沿着山岩徒手攀登。博物馆有一段文字:“战争给这片土地留下怎样的伤痕?”露西亚那·帕拉写道:“第一次世界大战如同狂风来袭,将多洛米蒂的一切连根拔起,席卷而去,彻底改变了山脉、森林、村庄和人们。”

我们决定,夏天再来的时候,还会补上另外两段行程,一段是拉加祖伊露天战争博物馆,可以徒步经过当年的战争隧道和矿洞,看到坑洞里的生活物品,据说,除了安全措施以外,那里几乎保留了当年的原貌,而当年的战事观察口,如今成为观赏美景的观景口、拍摄点。另外一段是五塔峰露天战争博物馆,沿着石块垒成的战壕,可以看到悬崖上架设的火炮模型,以及正在观察敌情或投入战斗的士兵塑像。

(责编:李玉箫)