美国学术自由史:一场没有硝烟的战争

作者: 付杰2025年4月至今,特朗普政府与哈佛大学之间的斗争愈演愈烈。前者操起行政的大棒,对美国高等教育的代表机构威逼利诱、软硬兼施,后者则诉诸司法的力量,以宪法为武器捍卫自身的独立和权利。著名宪法学家、哈佛大学法学教授劳伦斯·特赖布将联邦政府针对高校的行为称为“对学术自治的宪法性侵犯”。这不禁令人想起20世纪50年代,麦卡锡主义大行其道,美国高校亦不能幸免,学术自由大受压制。很多学者没有屈服政治的强压,而是走向法院寻求正义。

美国大学教授协会的成立

美国的学术自由理念源于欧洲。古希腊时期便有学术自由的萌芽,在文艺复兴和启蒙运动的熏陶下,欧洲逐渐摆脱了教会的文化专制,思想得到了发展和解放。1670年,荷兰哲学家斯宾诺莎提出了“探讨的自由”。德国学者是学术自由的重要开创和实践者。在洪堡、施莱尔马赫、费希特等人倡导下,尤其是经过洪堡的教育改革,学术自由成了德国大学的“核心价值观”之一。德国是最早在宪法中保障学术自由的国家,无论是普鲁士宪法还是魏玛宪法中都有相关条款。19世纪末20世纪初,大批美国青年远赴德国求学深造,美国的大学也学习德国的治校理念,学术自由随之传入。

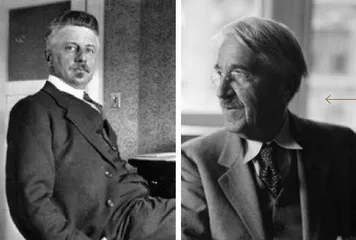

在并不十分漫长的美国学术自由发展史中,一个标志性事件是著名的哲学家和思想史学家阿瑟·奥肯·洛夫乔伊(Arthur Oncken Lovejoy)和20世纪最伟大的教育改革者之一约翰·杜威(John Dewey)于1915年成立美国大学教授协会(American Association of University Professors,以下简称 AAUP)。AAUP的宗旨包括“捍卫学术自由,保护教师的教学、研究及校外言论自由,使其免受行政、政治或经济势力的不当干预”。AAUP毕竟只是一个组织,而学术自由要想得到有效保护,必须有法律体现。美国宪法第一修正案中的言论自由条款和第十四修正案中的正当程序条款、平等保护条款被引为学术自由的主要法律渊源,但这些法律条文并未明确提到学术自由,作为一个判例法国家,美国各级法院(尤其是最高法院)有释法造法的权力,一系列相关判例形塑了学术自由的规则与样态。

漫长征程的开端

何为美国学术自由第一案?答案不一。1894年查德·伊利案和1906年斯科特·尼尔林案之后,如何保护学术自由的讨论逐渐增多,两案还间接推动了AAUP的成立,AAUP推动建立终身教职制度,便是为了防止各种经济或政治势力干预学术自由。尽管伊利案和尼尔林案具有重要意义,但并没有进入法庭,而1940年的罗素案不仅进入了法院环节,判决中还首次提到了“学术自由”。

早期关于学术自由的案例,反对力量多为经济势力或宗教势力,二战之后,在被麦卡锡狂潮裹挟的多个学术自由案件中,欧文·拉铁摩尔案首当其冲,之后很快发生的埃尔文·阿德勒案中,最高法院首次使用“学术自由”这一用语。

1953年,厄尔·沃伦被艾森豪威尔总统任命为第14任最高法院首席大法官,最高法院进入了著名的“沃伦时代”。在沃伦的主导下,加上威廉·道格拉斯、雨果·布莱克、威廉·布伦南等自由派法官的配合,最高法院作出了一系列划时代的伟大判决(如布朗诉托皮卡教育委员会案、贝克诉卡尔案、米兰达诉亚利桑那州案),开启了美国历史上一场长达16年的宪政革命。学术自由领域亦是如此。在这个意义上,斯韦泽诉新罕布什尔州案可谓“应运而生”,该案被认为是真正意义上的美国学术自由第一案。

首次明确学术自由为宪法权利

保罗·斯韦泽是20世纪最具影响力的马克思主义经济学家之一,被认为是“那个时代最具发展潜力的经济学家”。斯韦泽是哈佛大学经济学教授,还担任新罕布什尔州大学客座教授。他在新罕布什尔州大学的一次演讲被该州总检察长惠曼盯上了,认为斯韦泽的演讲涉嫌宣传马克思主义,鼓吹资本主义制度的必然消亡和社会主义制度的必然胜利,于是以从事颠覆活动为由把他告到了法庭。在新罕布什尔州地区法院,斯韦泽拒绝回答检方提出的一系列问题,被判藐视法庭罪。斯韦泽上诉至州最高法院,法院维持原判,他便继续上诉至联邦最高法院。

1957年6月,最高法院推翻了州法院的判决,宣判斯韦泽胜诉。法院认为惠曼对斯韦泽的调查存在瑕疵,违反了正当程序条款。不过,多数意见其实也肯定了学术自由的合法性和正当性,“对我们的学院和大学的理智领袖横加任何束缚都会葬送我们国家的未来。”“学术不可能在怀疑和不信任的氛围中繁荣。教师和学生必须在任何时候都能够自由地探索、自由地研究、自由地讨论,自由地获得新的成熟和理解;否则,我们的文明将会停滞乃至灭亡。”

法兰克福特大法官的附带意见引用南非学者的观点,提出了大学教育自由的四项基本权利,即“谁来教、教什么、怎么教、教给谁”,实际上解释了学术自由的意涵。该案至今仍被认为是最具里程碑意义的学术自由案件,最高法院开启了“学术自由宪法权利证成的先河,也首次在法律意义上界定了学术自由的基本内涵”,“它不仅首次明确提出学术自由作为宪法权利问题,还拓展了学术自由主体(个体的学术自由和组织的学术自由)的法理解释范围。”但也应当承认,最高法院远没有一劳永逸地解决学术自由相关争议,关于这个议题仍存在很多模糊地带,因此大量案件不断涌向法院。斯韦泽案之后,十分值得关注的是1967年的凯伊西案(Keyishian v. Board of Regents of New York)和1968年的皮克林案(Pickering v. Board of Education)。

哈里·凯伊西安案中,布伦南大法官的意见明确将学术自由纳入了宪法第一修正案的“射程”内:宪法上所谨慎地保护的地方,没有比各学校的需要更为重要的,因为教室是“观念的市场”(market place of ideas),学术自由是联邦宪法第一修正案的一种“特别关切”。

凯伊西安案一年之后,最高法院又对皮克林案作出了判决。并从中发展出了“皮克林权衡测试”(Pickering Balance Test),为后续类似案件提供了参照基准。具体而言,面对教师的言行争议,应考虑以下几个方面:“一、教师以何身份发表言论,公务雇员还是普通公民。以普通公民身份发表的言论,受宪法第一修正案的言论自由保护。而作为公务雇员发表的言论,则要被公务职责约束,不受保护。二、教师言论的内容有关个人利益还是公众关切。只要教师就公众普遍关心的问题发表言论,而非宣泄私愤,就应受到保护。三、教师的言论自由,与政府、学校的教育事务管理权相比,价值大者,更应受保护。”这一框架还在不断完善,1983年康尼克案之后,又形成了皮克林-康尼克权衡测试,对教师言论争议提供了更为明确的判断标准。

抗争仍未结束

1954年3月,参议院通过了弹劾麦卡锡的决议,1957年5月,麦卡锡病逝,他那些耸人听闻的说辞灰飞烟灭。从皮克林案可以窥见,美国学术自由案件的矛盾再次发生了转向,教师、学者、知识分子与政府的矛盾逐渐淡化,公立学校的教师与校方的冲突逐渐增多。20世纪70年代至今,有关学术自由的很多重要判例皆是此种情形,如1983年康尼克诉迈尔斯案、1986年拉芙蕾丝诉马萨诸塞大学案、1991年维尔辛诉科罗拉多大学学校董事会案、1998年爱德华斯诉加利福尼亚大学案、2003年格鲁特诉布林格案、2006年加赛迪诉塞巴罗斯案等。

美国可以说是法治健全的国家,但在将近250年的历史中,依然有很多玷污法治的历史黑点,且不说较为久远的奴隶制度、种族隔离、排华法案,即使是在法治十分成熟之后,仍然发生了日裔美国人被拘禁、麦卡锡狂潮等事件。它们都打着国家安全的幌子。戏仿法国罗兰夫人那句脍炙人口的名言:国家安全呵,多少罪恶假汝之名以行!

当下美国,特朗普在不到半年时间内,在社会上掀起了巨大风浪,其中不少都有违宪之嫌,因此官司源源不断地涌向法院。特朗普政府与哈佛大学的这一场对抗是正在进行中的事关学术自由的重要案件,不夸张地说,也很可能是一桩正在形成的里程碑判例(除非庭外和解),最终结果如何,我们拭目以待!

(责编:刘婕)

1894年

伊利案

理查德·伊利毕业于德国海德堡大学,回到美国后先是任教于约翰·霍普金斯大学,后又转到威斯康星大学。由于美国当时资本无序扩张,社会严重不公,资本家赚得盆满钵满,普通劳工辛苦工作却只能维持温饱。作为一位经济学教授,伊利针砭时弊,正直敢言,严厉批判自由放任资本主义,同时主张社会改革,支持工会运动。商业利益集团和政治保守派视伊利为“眼中钉,肉中刺”,1894年有人以怂恿工人罢工、宣传社会主义为由将他告上了法庭。很多学者发声支持伊利,威斯康星大学举行了听证会,未发现伊利存在上述行为,指控遂被驳回。该案并未正式进入法庭审理阶段,但依然被很多人认为是美国学术自由第一案,它也是“美国历史上首个由大学官方正式支持学术自由的案例”。

1906年

尼尔林案

斯科特·尼尔林任教于宾夕法尼亚大学,同样是经济学家,他因公开批评垄断资本、呼吁维护劳工权益而为资本集团所记恨。因宾夕法尼亚大学为私立大学,学校资助者中有不少资本家。1906年合约到期后,学校不再续聘尼尔林,但未给出有说服力的理由。尼尔林便诉诸舆论,尽管得到很多同行的支持,还是没能改变校方的决定。伊利案和尼尔林案之后,如何保护学术自由的讨论逐渐增多。两案还间接推动了AAUP的成立,AAUP推动建立终身教职制度,便是为了防止各种经济或政治势力干预学术自由。

1940年

罗素案

该案当事人便是大名鼎鼎的分析哲学主要创始人、1950年诺贝尔文学奖获得者伯特兰·罗素。1938年,欧洲风云激荡,罗素来到美国,次年便被任命为纽约城市大学教授。这项任命并非罗素的荣耀,而是纽约城市大学的荣耀,却遭到了保守宗教势力的极力反对,他们对罗素的自由主义观点口诛笔伐,称其会败坏道德、腐蚀青年。此外,他们还动用司法手段围追堵截。纽约城市大学为公立大学,一位名为琼·凯的纳税人因大女儿在该校读书,便以“危害公共道德”的名义将罗素告上法庭。审理该案的法官恰好是天主教徒,裁定任命无效。上诉法院也不愿接手这个烫手山芋,遂拒绝受理此案。很多知识分子谴责宗教势力对罗素的“道德审判”,其中就有杜威、爱因斯坦、怀特海等人。

1950年

拉铁摩尔案

欧文·拉铁摩尔是著名汉学家,著有多部与中国相关的优秀作品。1937年他前往延安访问时,与毛泽东、周恩来等领袖都有会晤,后又担任蒋介石的政治顾问。能说一口流利中文的他是一位地地道道的“中国通”,但在麦卡锡主义狂风骤起的1950年,拉铁摩尔被怀疑有“亲共”倾向,甚至被污蔑为“苏联在美国的最高级间谍”。经过一番调查后,法院宣告拉铁摩尔无罪,但在政治狂热的年代,他近乎“身败名裂”,不得已辞去约翰·霍普金斯大学教职,远走英国,在利兹大学继续从事学术研究工作。再踏上故土时,他已风烛残年,几年后便与世长辞。

1952年

阿德勒案

埃尔文·阿德勒是纽约市公立学校的一位教师,被指控参加共产党组织,根据《费恩伯格法案》(禁止公职人员参与暴力颠覆政府的行为,并授权州教育委员会开除存在此类行为的人员)被开除。阿德勒不服,起诉至纽约州地区法院,地区法院支持了他的诉求,后被州最高法院推翻,案件最终上诉至联邦最高法院。1952年最高法院以6∶3的结果认定《费恩伯格法案》合宪。大法官谢尔曼·明顿认为国家安全大于言论自由,公立学校的教师应当接受政府和学校的管理,哪怕需要对宪法权利予以限制。坚定的自由派大法官威廉·道格拉斯和雨果·布莱克则持反对意见,他们主张公民的思想自由大于州的教育权力,教师尤其需要思想自由,州教育委员会的行为是对学术自由的侵犯。值得一提的是,这是最高法院首次使用“学术自由”这一用语。

1967年

凯伊西安案

哈里·凯伊西安是纽约州立大学布法罗分校的一名教师,因公立学校的教师也属政府公职人员,该大学要求所有教师报告是否为共产党员以及参加的组织情况。凯伊西安与其他3名教师拒绝在一份誓词上签署自己不是共产党员的要求,因而被校方拒绝续聘或者直接解聘。凯伊西安等人以纽约州法律违宪为由告上法庭,联邦地区法院和联邦第二巡回上诉法院均判其败诉,案件到了最高法院。最高法院推翻了阿德勒案,宣布《费恩伯格法案》违宪无效,支持了凯伊西安等人。判决指出纽约州的法律过于模糊,一个人不能因为从属于某个组织而被剥夺权利,除非其真正从事了颠覆政府的行为。布伦南大法官的意见明确将学术自由纳入了宪法第一修正案的“射程”内。