西汉素纱单衣的科技密码

作者: 罗佐欧马王堆汉墓位于今湖南长沙市,是西汉早期长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬,发掘于1972年至1974年,堪称20世纪世界最重大的考古发现之一,共计出土了包括漆木器、纺织品、简帛三大主要门类的文物达26937件,其中丝织品的数量之大、品种之多、图案之丰富,可谓世界罕见。其中两件素纱单衣颇为引人瞩目,它们是世界上现存年代最早、制作工艺最精湛、重量最轻的丝织衣物。

何谓素纱单衣

素纱指未经染色的纱,即无色纱或本色纱,早在先秦时期即已出现,是秦汉时期非常流行的衣料。单衣,也就是古代的襌衣,指没有衬里的衣服。东汉时期的字典《说文解字》说:“襌,衣不重。从衣,单声。”东汉时期的训诂学著作《释名》说:“襌衣,言无里也。”因此,素纱单衣是指用未经染色的纱制作的不加衬里的单层薄衣。

马王堆一号墓出土的两件素纱单衣都是右衽,最大的不同在于衣襟长度和穿法。裾,指衣服的大襟。直裾下摆部分剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,需系腰带固定;曲裾衣襟较长,呈曲线状,从领子斜至腋下,经过背后再绕至前襟,避免行走或活动时衣襟散开。此外,直裾素纱单衣以绒圈锦为领口、袖口,曲裾素纱单衣以白绢装饰领口、袖口。

马王堆一号墓是利苍夫人辛追之墓,辛追的木棺椁是目前出土的最大最完整的汉代井字形棺椁。椁室庞大,由正中的棺室和4个边箱组成。边箱是内椁板和外椁板之间分别在东南西北4个方向上留出的空间,用于存放随葬品。这两件素纱单衣出土于西边箱的一个竹箱子。由于墓室构筑严密且深埋地下,以木炭和白膏泥封闭,形成低温、缺氧和无菌环境,这两件素纱单衣虽然深埋地下逾2000年,但却奇迹般地保持着惊人的细腻与轻盈,未加染饰的原始纱线色泽仍能展现出材料的天然之美。

墓中还出土了很多色彩艳丽、纹饰精美的丝绵袍。大多数学者认为,素纱单衣是一种装饰性的服装,罩在华丽的丝绵袍之外,增强衣饰的层次感,使丝绵袍的纹饰若隐若现,增添朦胧飘逸之美,也使整体衣装更加含蓄优雅,代表了当时贵族的时尚风潮,也十分契合作为丞相夫人的辛追的身份地位。

单衣并不是只属于女性的服装。在汉代,非正式场合下,男女均可穿着单衣。马王堆三号墓是利苍之子的墓葬,根据墓中出土的遣策(记录随葬物品的清单),随葬的单衣有15件之多。

西汉纺织的巅峰

马王堆一号墓出土的两件素纱单衣,整体色调为自然丝白,由于丝纤维十分精细,看上去像轻雾一般。在尺寸上都非常宽大,然而在折叠之后,可以装进火柴盒里。它们也因此被誉为西汉纺织技术的巅峰之作,代表了西汉初期养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平,在中国古代丝织史、服饰史和科技发展史上有着极为重要的地位。

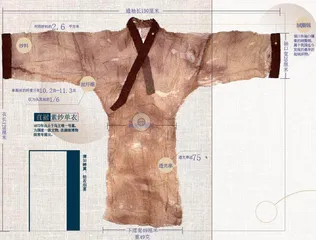

以直裾素纱单衣为例,它所用的纱料约2.6平方米,把它叠成10层放在报纸上,仍能看清报纸上面的文字和图片。据专业测定,它的透光率达到75%,单根丝的纤度只有10.2旦至11.3旦(旦,全称旦尼尔,丝纤维粗细计量单位,表示纤细程度,旦数越小,丝越细),仅为头发丝的1/6。如果再去掉领口和袖口镶着的绒圈锦,衣服的总重量只有25克左右。

直裾素纱单衣在织法上同样极为高超。织物的纵线称为经,横线称为纬,素纱由精缫的蚕丝以单经单纬丝交织成方孔平纹,丝缕极细,孔眼均匀整齐,每一根丝线都由几根蚕丝组合而成。把数根蚕丝朝着一个方向扭成一股的过程称为加捻,蚕丝倾斜方向自下而上、自右向左,称为S向捻(顺手捻、正手捻),蚕丝倾斜方向自下而上、自左而右,称为Z向捻(反手捻)。直裾素纱单衣的纬丝捻向一致,为S向捻,经丝捻向交错,由Z向捻和S向捻组合而成。素纱面料原本就轻薄,加捻方向的区别使幅面自然形成皱纹,产生更为飘逸的质感。

直裾素纱单衣领口和袖口镶着的绒圈锦,属于我国迄今发现的最早的起绒织物,以多色经丝和单色纬丝交织成几何形图案,呈现出立体的环状绒圈。此外,马王堆汉墓中还出土了其他绒圈锦,反映出西汉早期的起绒织造技术已经相当成熟。

跨越30年的复制过程

素纱单衣出土后,由于周围的环境骤变,加速其纤维分子链的断裂,纤维的强度大幅降低,而常年展览,光照、氧气等自然因素也加速了纤维的老化。为有效地保护素纱单衣,有关专家建议国家文物局复制一件。1986年,复制直裾素纱单衣项目启动。

研究人员起初用现代纺织技术,制作和素纱单衣款式相同、尺寸一样的复制品,但重达200克。问题出在蚕丝上。西汉时期,人们养殖的三眠蚕一生休眠3次,蜕皮3次,其体重仅有1克多,蚕茧比较小,蚕丝也较细,一般的蚕丝纤度为11旦至13旦。而现今养殖的普遍为四眠蚕,四眠蚕一生要休眠4次,蜕皮4次,体重是三眠蚕的四五倍,吐出的丝自然要粗得多,当代市面上的各类丝织品纤度为20旦至22旦。这是历史上人们对丝绸需求的不断增加,对蚕种不断进行驯化杂交导致的结果。

南京云锦研究所在中国社科院蚕种研究所的帮助下,通过药物控制,让四眠蚕休眠3次,蜕皮3次,蚕发育得不够充分,吐出的丝也就变细了,仅为11旦。1991年复制出的直裾素纱单衣与原件的重量相差仅1克。

复制直裾素纱单衣的另外两个难题是织法和色泽。不同的织法会影响面料的光泽和纹理,现代纺织技术织出来的素纱样品表面平整,闪闪发光,缺少原件的皱缩感。由于西汉缫丝技术失传,在很长一段时间里,研究团队只能制作S向捻单丝,没有制成Z向捻的单丝。而在研制出S向捻和Z向捻的单丝之后,资深织造师花费数月练习手感,才用织机织造出还原度极高的素纱丝料。绒圈锦的复制工艺更为复杂。例如,在织造时,需要织入假纬,织造完成后,再抽去假纬,织物表面才会形成绒圈。传承至今的漳缎工艺中,使用钢丝来织假纬,应用到绒圈锦的复制中,效果却不理想,研究团队经过探索,最终混合应用不同直径的钓鱼线,才复制出原物中环状绒圈大小高矮不一的状态。

此外,直裾素纱单衣的素纱虽未染色,但埋藏在地下,经过2000多年,已呈现出淡淡的暗红色。遵循修旧如旧的原则,复制品也应呈现同样的色泽。结合资料信息及实验筛选,研究团队发现化学染料的染色过于生硬,单一的植物染料也无法做到色泽上的完全一致,最终采用红茶加固色剂的方法,完成素纱面料染色。绒圈锦的复制中则是采用多种植物染料组合的方式来染色。

2018年,研究团队成功复制了一件49克的直裾素纱单衣。2021年,研究团队又成功复制了曲裾素纱单衣,重量和原件一样为48克。跨越30年的复制过程,也证明了在2000多年前的西汉已经有了十分高超的织造技术。

(责编:李玉箫)