如何用四个字母“看透”一个人?

作者: 潘楷文

MBTI测试的四个核心维度共同构建了16种(4×4)基本的人格“地形”。第一个维度是外向(Extraversion,E)与内向(Introversion,I)。它描绘了你的心理能量指向何方;第二个维度是感觉(Sensing,S)与直觉(Intuition,N)。这关乎你如何接收和处理信息;第三个维度是思维(Thinking,T)与情感(Feeling,F)。这揭示了你如何做决策;最后一个维度是判断(Judging, J)与感知(Perceiving,P)。它描述了你的生活方式和如何与外部世界互动。

这四个维度的不同组合,就构成了我们看到的16种人格类型,比如ISTJ(检查员)、ENFP(追梦人)、INTJ(战略家),等等。每一个类型都有其独特的优势、潜在的盲区和与世界互动的方式。它提供了一套简单易懂的语言,让我们能够谈论那些原本模糊不清的内在差异。这套“字母密码”真正的思想源头,却要追溯到一位瑞士心理学巨匠的理论。

荣格的心理类型学“地标”

MBTI的理论基石,并非诞生于现代化的心理学实验室,而是源自瑞士精神病学家卡尔·荣格那充满哲学思辨和个人探索的“分析心理学”。荣格的故事,始于一场著名的“关系决裂”。在20世纪初,年轻的荣格曾是精神分析学派创始人西格蒙德·弗洛伊德最欣赏的门徒。然而,这两位心理学巨擘的友谊最终在1913年走到了尽头。他们二人的核心分歧在于,弗洛伊德坚信:人类一切心理活动的根源,都来自被压抑的性本能(力比多)。但荣格无法接受这种“泛性论”,他认为,驱动人类心灵的“力比多”,是一种更广泛的生命能量,而不仅仅是性。

为什么对同样的人性现象,不同人会得出截然不同的结论?荣格最终得出了一个革命性的洞见:一个人的理论,本质上是他自身心理类型的投射。他认为,弗洛伊德的理论向外看,聚焦于人对外部客体(如父母)的欲望,这是一种典型的“外向型”视角。而另一位著名心理学家阿德勒的理论向内看,聚焦于个体自我对权力、优越感的追求,这是一种典型的“内向型”视角。他们的分歧,并非谁对谁错,而是源于他们天生看待世界的“出厂设置”不同。这个发现,催生了荣格的皇皇巨著——1921年出版的《心理类型》。

在书中,荣格系统阐述了他对人性“对立与统一”的洞察,这与中国道家的“阴阳”思想不谋而合。荣格认为,人的心灵是一个力求平衡的整体。意识层面展现出的任何特质,在无意识的深处,都必然存在着一个与之相反的“影子”——这就是著名的“人格阴影(Shadow)”理论。“阴影”是我们人格中那个被压抑、被否认、被我们藏在黑暗中的部分。它包含了所有我们不愿承认自己拥有的特质,即那些不符合我们自我形象、不被社会规范所接受的欲望、冲动和弱点。

荣格的心理类型学,正是这种思想的系统化呈现。他提出的内向(I)与外向(E),就是人格最根本的一对“阴阳”,决定了我们生命能量的流向。而他提出的四种心智功能,也是成对出现:思维(T)与情感(F),感觉(S)与直觉(N)。另外,荣格还认为,在每个人的人格结构中,总有一种功能是发展得最好、最强大的,荣格称之为“主导功能”。这就是我们意识中最清晰、最自信的部分,是我们行走世界的主要工具。然而,与它相对的那一端,则会成为我们的“劣势功能”,它被深深地压抑在无意识中,成为我们“人格阴影”的主要构成部分。

“劣势功能”是我们最不擅长、最容易出丑,也最容易给我们带来麻烦的地方。一个以“思维(T)”为主导功能的逻辑学家,可能在处理人际情感(F)时显得笨拙而冷酷。一个以“感觉(S)”为主导功能的实干家,可能会对“直觉(N)”所看到的未来可能性嗤之以鼻,显得短视和缺乏想象力。但对于荣格而言,这个“劣势功能”并非废物,它恰恰是通往“人格完整”的钥匙。荣格心理治疗的最终目标,是所谓的“个性化(Individuation)”过程,是一个毕生的、整合意识与无意识、光明与阴影,最终成为一个完整、真实的“自己”的心理之旅。

一对母女的非凡使命

而恰恰是荣格这样一套深奥、复杂、充满哲学思辨的理论,却被两位从未接受过心理学专业训练的美国母女,锻造成今天这个风靡全球的MBTI测验。她们是凯瑟琳·库克·布里格斯和她的女儿伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯。

母亲凯瑟琳出生于1875年,在那个女性普遍被限制在家庭中的时代,她便在家接受了教育,并获得了农业学位,后来成为一位著名物理学家的妻子。1917年,她的女儿伊莎贝尔带回了未婚夫克拉伦斯·盖茨·迈尔斯。凯瑟琳发现这个未来女婿看待世界的方式大有不同,他会将周围的事情和人分成“一类一类”去看待,这种认知方式给了凯瑟琳极大的启发。直到1923年,凯瑟琳偶然读到了刚刚被翻译成英文的荣格著作《心理类型》。她意识到,荣格的理论远比她自己的体系复杂与深刻。于是,她毫不犹豫地将荣格的理论,引入到对于“识人”与“分类”的工作中。

从20世纪40年代初开始,这对母女就在她们的客厅里,开始了将荣格的抽象理论转化为具体问卷的漫长征程,并最终开发出了著名的MBTI测验。而真正的突破发生在1957年,因为在这一年,母女俩的工作引起了当时美国最权威的考试机构——教育考试服务中心(ETS)的负责人亨利·昌西的注意。ETS同意为母女的研究提供资助,并在1962年出版了第一版《MBTI手册》,这也标志着MBTI测验正式走向商业化。

MBTI如何征服世界500强

《MBTI手册》出版之后数年,一直不温不火。但在1975年,出版权被移交给了咨询心理学家出版社(CPP),这家公司后来更名为“迈尔斯-布里格斯公司”。CPP敏锐地嗅到了MBTI巨大的商业潜力。他们迅速行动,在1977年推出了第一个真正意义上的商业版本“Form G”。自此,MBTI走上了商业化的快车道。公司不断进行版本迭代,比如1998年基于美国全国代表性样本开发的“Form M”,以及2001年推出的能提供更精细解读的“MBTI Step II”,使其产品线越来越完善。

迈尔斯-布里格斯公司的营销策略堪称天才,它完美地将MBTI的“弱点”转化为了“卖点”。首先,他们建立了一个“从业者社区”。公司规定,只有经过官方认证的从业者才能购买和管理官方的MBTI评估。其次,他们精心打造了积极、正向、非评判的品牌语言。在MBTI的世界里,没有“坏”的类型。每一种人格类型都被描述为是“平等的”,都拥有其独特的“天赋”和“优势”。然而,最关键的战略,是对其使用场景的精准定位。他们严禁将MBTI用于人员招聘和选拔,并将此包装成一种崇高的“商业道德”,声称MBTI的目的是“发展”,而不是“筛选”。

在这个“发展”的领域里,客户需要的不是冷冰冰的“预测”,而是温暖的“洞见”,而这恰恰是MBTI的强项。如今,有超过80%的世界500强公司都心甘情愿地为这个“不科学”的工具买单,因为MBTI为现代企业解决了一个最棘手,也最昂贵的难题:管理人际互动。MBTI的价值在于它提供了一套简单、通用、非威胁性的语言系统,来讨论那些原本敏感而复杂的人际动态。它就像一种“文化技术”,将那些原本是乱麻一团的、充满个人情绪的冲突,“翻译”成了一个个看似客观的,并且能够讨论的话题。

想象一下这个场景:你和某个同事合作得非常痛苦,你觉得对方拖沓、没计划、不靠谱。在没有MBTI之前,你可能会抱怨:“我真受不了跟张三一起工作!”这种语言不仅充满攻击性,容易引发冲突,而且对解决问题毫无帮助。但在引进了MBTI之后,情况就不同了。你可能会说:“我是一个J(判断)型偏好的人,而张三是一个P(感知)型偏好的人。我们的工作风格有天然的差异,我需要明确的计划和截止日期,而他更喜欢灵活和开放。我们需要找到一个都能适应的合作模式。”当冲突被“去个人化”了,它就不再是“我”和“你”的矛盾,而是“J”和“P”两种不同风格的碰撞。这极大地降低了沟通的火药味,为解决问题创造了空间。

后来,有络绎不绝的企业愿意花费重金进行MBTI培训。由此,MBTI在商业上取得巨大成功,而它其实跟所谓的“心理学专业”毫无关系,而恰恰是因为它满足了企业在“人性化管理”上的深层需求。它就像是现代商业社会复杂人际机器的“润滑剂”,其社会功能远远超越了它的科学精度。这股源自西方的MBTI浪潮,也折射出当代中国年轻人在社会巨变下的集体心理需求。其中有对“自我认同”的极度渴求,也有对“社交连接”与“群体归属”的强烈需求。MBTI让你能够“与众不同地,在一起”的双重功能,或许才是它能够在全球范围内持续散发魅力的真正秘密。

(责编:南名俊岳)

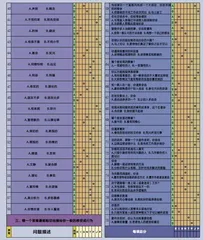

评分规则

1、当你将●涂好后,把8项(E、I、S、N、T、F、J、P)数量分别加起来,并将总和填在每项总分的方格内。

2、然后将各项总分填在右边对应的方格内,进行比分。

3、“E—I”“S—N”“T—F”和“J—P”。请你比较四个组别的得分。例如:你的得分是E(外向)12分,I(内向)9分,那你的类型倾向便是E(外向)了。如果两个类型获同分,例如:E(外向)11分=I(内向)11分,请选I。其余同情况,请选N、F、P。

4、获得较高分数的4个类型的英文字母,就是你的性格分型了。