玛格丽特·阿特伍德: 预言大师的忠告

在世的伟大作家中,谁在老年还依然有着蓬勃的创作力?这个问题的答案里,一定有玛格丽特·阿特伍德的名字。去年出版了《林中老宝贝》的她,在刚刚过去的5月又推出了全新短篇集《割伤与口渴》。今年的11月,她还将出版自传性作品《生命之书》——这样的进度恐怕大部分年轻作家都要自叹弗如。《生命之书》是阿特伍德迄今唯一的自传,仿佛走到了85岁的年纪,一路奋勇向前的她才终于觉得,到了该总结和回望的时候。

叛逆的种子

阿特伍德出生的同年,二战打响。从半岁起,她就拥有两种截然不同的生活:每年3月到10月,全家人住在偏远森林里,孩子们跟随作为昆虫学家的爸爸研究森林里的动植物;寒冬来临时,他们又回到城里,展开正常、必要的社交活动。阿特伍德的父母显然不是囿于社会规则的那类人,他们对教育的松弛感,使女儿性格里张扬、独立和富有主见的一面得到了发展。

在森林中,阿特伍德无忧无虑地在自然的怀抱里奔跑、学习、成长,在城市里,她则将研究动植物时培养的敏锐洞察力用在对人的观察上——直到几十年后,评论家仍能在她的作品里读到那种对自然的亲近,和近乎直觉所就的人物刻画。但阿特伍德从小的志向就是成为一名作家,用文字而不是望远镜、标本簿来与世界打交道。这或许因为她自小的陪伴除了亲人、自然以外,只有书,海量的阅读让她对文字世界心驰神往,7岁时,年幼的阿特伍德就写下了自己的第一个故事。

全家搬到本宁顿高地后,阿特伍德在学校里接受了一种杂糅着英属殖民地气质的教育:学生要会背诵英国所有国王和女王的名字,会画英国国旗。至于加拿大自身有怎样的本土文化?有哪些历史故事?几乎没有人在意。很早就敏锐地觉察到这一点的阿特伍德,内心不自觉地种下了叛逆的种子。

20世纪50年代末,多伦多发生了一场文化革命,民谣与诗歌像幽灵一样飘荡在城市夜晚的街巷里,诗人、歌手、艺术家集结在灯光昏暗的咖啡厅、酒吧里,交流作品与感受,21岁时,年轻的阿特伍德佯装镇定、其实内心惶恐地在其中朗诵自己的诗歌,她明朗犀利的诗歌很快引起了文学界人士的关注。不过她依旧经历了多次被退稿,直到27岁才出版了属于自己的第一本诗集《圆圈游戏》,这本诗集为她摘得了加拿大文学最高奖“总督奖”,她也成为该奖项最年轻的获奖者。

“可以吃的女人”

在小说首作《可以吃的女人》中,阿特伍德开始书写女性所面临的种种困境。故事中,婚期临近让女孩玛丽安感到焦虑,在一览无遗、平庸无趣的未来婚姻生活面前,玛丽安从欣喜到平静、怀疑、抗拒的过程伴随着食欲的逐渐衰退。在巧妙、精准的设定和张力十足的叙事中,蛋糕上伫立着的“可以吃的女人”成为一个关于女人应该演好妻子角色的强烈喻示,而在小说末尾玛丽安一口口将蛋糕吃掉的场景,强有力地冲击了20世纪60年代末,社会将年轻女性与婚姻绑定的成见。

《可以吃的女人》在美国评论界引发了热烈议论。而1971年阿特伍德所推出的另一本探讨两性权力关系的诗集《权力政治》,以及文学评论小册子《生存:加拿大文学主题指南》,引起了更为强烈的反响。可以说,经由这几本书,世界文坛知晓了玛格丽特·阿特伍德的名字,而此时她仅仅32岁。

20世纪50年代的加拿大,女性少有自主独立的空间。坚信自己不会被困在家庭中的阿特伍德,还记得曾见到一本职业指导的教科书,上面只列出五种适合女孩的职业:护士、教师、空姐、秘书、家政人员。尽管如此,16岁的她依旧坚定地在学校食堂向朋友正式宣布,自己要当一名作家。当时全场鸦雀无声,震惊于她的大胆和勇气。

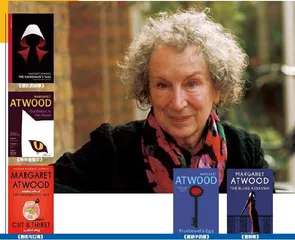

早期的阿特伍德,被评论家贴上了“美杜莎”的标贴:她拥有一头蓬松卷曲的棕黑头发,细长的眉毛,泛着玻璃光泽的蓝灰色眼珠,高耸的颧骨。她写了不少女性主义的作品,似乎总是带着一腔怒火,用文字向男人复仇。但倘若觉得为女性写作就是向男性复仇,未免太小看了一位作家的创作深度。在阿特伍德的笔下,女性是她的天然性别,也是她借以观察世界的基础立场,正因身为女性,她才能敏锐地感知和挖掘那些无声的呼喊与沉默的抵抗。

1985年,《使女的故事》出版。小说讲述了一个集权国家的故事。因环境污染和岌岌可危的生育状况,基列国将尚拥有生育能力的女性视作财产,塑造了一套宗教体系来将这种行径合法化,强行将她们从曾经的日常生活中带离,进行“资产的定向分配”。这些被迫成为生育工具的女性,被称作“使女”。小说在一名使女的第一人称叙述中展开。集权统治、宗教高压之下,人性能被扭曲至何种程度,反抗又将如何展开?这部作品的叙事节奏非常快,读者在深深被情节吸引的同时,也被卷入一条湍急的河流,始终为其中人物难以自控的命运捏着一把汗。《使女的故事》扉页上,阿特伍德将这本书献给玛丽·韦伯斯特和帕利·米勒。其中玛丽·韦伯斯特是她最为崇慕的祖先——她曾以女巫的身份被施以绞刑,但却神奇地在绞刑中幸存下来。

阿特伍德的许多小说都曾被改编为话剧、电影,但没有一部能及得上剧版《使女的故事》的影响力。2017年,《使女的故事》被搬上荧幕,迅速火遍全球。人们惊讶地发现,30多年前出版的这部小说竟然狠狠地击中了当下的现实:宗教极端主义、生态恶化、生育率骤降、代孕问题严重……经由这部不久前刚刚以六季篇幅完结的电视剧,阿特伍德的名字也从文学圈彻底破圈。

想象力是人类社会的重要驱动力

《使女的故事》为阿特伍德摘得英语文学界桂冠布克奖(2019年,她凭借《使女的故事》的续篇《证言》再次获此奖)。不过评论界眼中她最好的作品,非《盲刺客》莫属。《使女的故事》推出五年后,《盲刺客》问世——阿特伍德证明了她不只能写好一个故事,更可以在结构先行的书写下创造叙事奇观。小说在年逾八旬的老妇人爱丽丝的回忆录中展开,她在断续地讲述中回忆自己与早逝的妹妹劳拉所经历的一切。与之形成穿插叙述的,是一部名为《盲刺客》的小说篇章,盲刺客与哑女的相遇相爱如同一场破碎的梦境,被赋予了大量隐喻。小说拥有多重时间、空间的交叉叙事结构,每个人的命运像棱镜一样折射出不同样貌和色泽,过去、当下与将来并置,真实与虚假难以辨认。这本结构繁复的小说让不少读者望而生畏,但阿特伍德构建的并不是迷宫,而是傲然伫立的城堡——它拥有多个出入口,你可以选择自己的路线进入参观,收获和别人不一样的阅读乐趣。

在阿特伍德的文学世界,科幻色彩是非常重要的构成部分。从《使女的故事》以及续篇《证言》,到《疯癫亚当三部曲》,这一系列科幻意味浓厚的作品之外,阿特伍德还意犹未尽地写过一本《在其他的世界:科幻小说与人类想象》,讲述科幻小说对她一生创作的影响。在她看来,科幻小说能够做到许多普通小说做不到的事:比如能以生动的方式,探讨新技术造成的影响;极端试探人之所以为人的本质和极限;探索人与宇宙的关系,从而与宗教和神话深度融合;通过展示社会的可能变化,进行“乌托邦”和“反乌托邦”的书写;带领我们去往前人不曾到达的地方,探索想象的疆域。

(责编:常凯)

尽管年过八旬,阿特伍德还是愿意在她关心的领域发声—少数族裔文化、湿地保护、文学与翻译……其中也有对当下教育中过度倚重理工科的批判。她曾在多个场合指出,越是在科学技术迅速发展的当下,文科教育越需要被重视。

如果教育只是教给我们有关工具本身的知识,却不教我们工具在成全我们的欲求上发挥了什么作用,那么这样的教育体系只不过是一所修理烤面包机的学校罢了。“文科是问题的核心,因为事关我们的心灵,而我们的技术创造能力源自我们的情感,而不仅仅源自我们的头脑。一个没有文科的社会准会砸碎它的镜子,切除它的心灵。这样的社会将不再是我们现在认可的人类社会。”

阿特伍德的这番论述是一种预见,也是对每个在科技之路上一意狂奔的人提出的警告。正如她在所有小说中所做的那样,设置基于现实、又高于现实的场景,将人物放进困局,试探他们如何寻找出路—“小说并不能给出解答,那是指南类书干的事情。小说只管提问。”