核威慑与战略稳定的深层逻辑

作者: 吴日强

核武器的出现及其革命性影响催生了“战略稳定”这一概念。战略稳定的核心逻辑,建立在“理性行为体”假设之上——当核武器使战争成本变得极其高昂,以至于任何收益都无法与之匹配时,国家就会避免发动核战争。例如,若一方具备核报复能力,另一方就不敢轻易发起攻击,因为即便获得领土等收益,也无法抵消核战争带来的毁灭性后果。

战略稳定的核心要义

在核军控、核战略领域,战略稳定特指核国家之间不存在率先使用核武器的压力,从而避免核战争爆发。从构成维度看,战略稳定包含三大要素:一是静态力量,其核心在于双方是否具备可靠的核报复能力,即当一方发动核打击时,另一方能否确保有足够的核力量存活下来并实施反击。二是危机稳定性,这属于短期动态互动因素,关注的是在危机情境下一方是否会因感受到压力而率先使用核武器。三是军备竞赛稳定性,这属于长周期的动态因素,涉及双方是否有压力开展核军备竞赛制造更多核武器。只有当这三个维度均处于稳定状态时,战略稳定才能真正实现。

战略稳定作为国际关系中的重要概念,其本质蕴含着权力博弈的现实逻辑。从国家行为动机来看,所谓战略稳定并非主动追求的理想状态,而是实力制衡下的无奈选择。具体而言,若一国具备彻底压制对手的绝对实力,便不会寻求与对方维持战略稳定;反之,当一国无法通过军事手段达成目标时,战略稳定才成为被迫接受的选项。这种逻辑在核领域表现得尤为显著——由于核战争不存在赢家,各国才不得不通过战略稳定机制规避毁灭性风险。以美国的对外政策为例,其对战略稳定的态度呈现出鲜明的双重标准:美国从未与朝鲜、伊朗等国家展开战略稳定对话,因其自恃具备军事优势,无需通过“稳定”约束自身行为;而在与中国的互动中,美国对战略稳定的表述亦显得勉强,尤其拒绝承认“相互脆弱”这一核心前提——该概念强调核大国间彼此面临核毁灭的风险,是战略稳定的逻辑基础。需要明确的是,战略稳定并不等同于永久和平,其核心功能在于消解国家使用核武器的结构性冲动。

战略稳定的悖论及其现实困境

“稳定—不稳定悖论”用于描述核武器的吓阻效应与国家常规军事层面安全的互动关系。“稳定—不稳定悖论”指出,战略层面的稳定可能导致常规层面的不稳定。具体而言,若双方确信在战略核领域具有相互确保摧毁的能力,就会认为常规战争不会升级为核战争,从而可能在常规层面更具攻击性。以印巴卡吉尔战争为例,巴基斯坦拥有核武器后,在常规领域的挑衅行为有所增加;美国也常以此为由,片面解读竞争对手核力量增强会使其在常规领域更加强硬。但从弱势方视角来看,战略层面的核稳定恰恰是常规稳定的保障。2003年的伊拉克战争表明,缺乏核报复能力会使国家面临被军事打击的风险。而核大国之间却从未爆发大规模常规战争,正是因为意识到常规冲突可能升级为核战争的巨大风险。这种相互吓阻在本质上是大国在无法彻底摧毁对手时的无奈选择。

核危机中的决策逻辑与历史验证

经典核战略辩论聚焦于核危机中两国对峙时的决心与实力对比,即所谓“胆小鬼游戏”——两辆车面对面高速来撞,谁先打方向盘谁就输,如果双方都不打方向盘,撞在一起则同归于尽,而决心对比被视为决定胜负的关键。在核危机中,关于“什么因素决定决心对比”的讨论存在“利益对比”和“实力对比”两种观点。利益决定论认为,在核危机中,坚守核心利益的一方更具决心,从而能在危机中胜出。实力决定论强调核实力对比的重要性,认为核武器更多、更先进的一方,即便双方都遭摧毁,自身损失也相对更小,从而迫使对方让步。然而历史经验表明,这两种理论在现实中均存在局限性——在真实的核危机中,领导人往往会因恐惧核战争的灾难性后果而退缩。以古巴导弹危机为例,即便美国当时拥有核优势,肯尼迪政府仍避免将冲突升级,这印证了核武器的实际约束作用。这种“避险”心态并非懦弱,而是核战争不可接受性的必然结果,客观上成为防止核冲突的重要机制。

地区冲突中的核威慑实践与启示

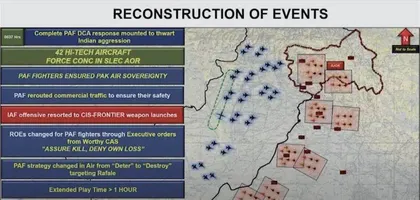

印巴冲突呈现出清晰的“升级阶梯”结构——从灰色地带行动,到小规模常规冲突,再到大规模常规战争。在灰色地带(包括恐怖袭击、海警船对峙等非军事层面的冲突)层面,巴基斯坦具有优势。印度在遭受恐怖袭击后,常以小规模常规冲突进行回应。在大规模常规冲突层面,印度有绝对优势,而巴基斯坦在战术核层面具有优势。巴基斯坦发展核武器的核心诉求,正是为了抵消印度在常规力量上的绝对优势,避免再次面临国家被肢解的风险。印度虽在常规领域占据上风,但受制于核升级风险,始终不敢将冲突推向大规模战争层面。其“冷启动”战略设想因巴基斯坦的战术核武器回应而未能实施,这一动态博弈凸显了核威慑在地区冲突中的实际约束作用。

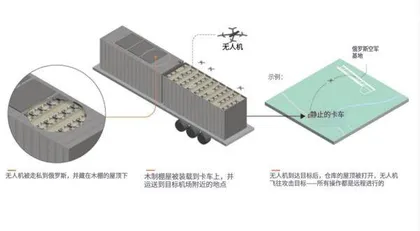

伊朗与以色列的军事行动涉及三个核心议题。一是“脆弱性之谷”理论,该理论指出无核国家在追求核能力的过程中极易面临对手的预防性打击,以摧毁其核项目。如1964年中国核试验前、1994年朝鲜核危机时都曾面临美国的军事威胁。二是中段反导系统的局限性。中段反导需在大气层外识别真弹头与诱饵,技术难度极大。美国的反导试验常在理想条件下进行,实际作战能力存疑。伊朗与以色列的冲突中,出现了大气层外拦截的案例,但并未解决中段反导技术的根本性难题。三是机动发射车的生存挑战。机动发射车是核力量生存的重要保障,但也面临新型探测技术的威胁。例如,美国设想通过天基雷达和无人机监控导弹发射车,马斯克也提出要实时监控全球,乌克兰通过机动集装箱车在俄罗斯境内发射无人机攻击俄罗斯机场。不过,防御方可通过诱饵或伪装(如将发射车伪装成集装箱)和制空权保障来提升发射车的生存能力。

结 语

综合理论分析与现实案例,对核威慑带来的稳定可持谨慎乐观态度。第一,核升级风险迫使核国家在发动常规冲突时保持高度克制,大规模战争的政治与军事成本远超收益。第二,核危机中的领导人避险倾向是防止最坏情况发生的关键机制。历史经验证明,在核战争门槛前,理性决策往往占据上风。第三,尽管机动发射车面临天基监控与无人机侦察的新挑战,但通过伪装技术、制空权保障等措施,可保证机动导弹的生存力,从而维持核报复能力。第四,核战争的“不可接受性”仍是最根本的约束条件。任何国家若想发动解除武装的首次核打击,必须确保完全摧毁对手的核力量,而这种“零失误”要求在现实中几乎无法实现,不确定性本身就构成了防止核战争的天然屏障。第五,中段反导技术的实际效能仍存争议,美国反导试验数据缺乏透明度,学界难以获取一手资料进行准确评估。但从技术原理看,大气层外的目标识别仍是世界性难题,尚未出现突破性进展。

总之,核威慑带来的战略稳定并非永恒不变,而是建立在动态平衡与风险管控基础上的脆弱均势。地区冲突与技术变革不断提出新挑战,但核战争的灾难性后果仍构成维护战略稳定的终极保障。

责任编辑:马 禄