聂公桥:将军之死

作者: 潘沙

大学时代常在天津八里台附近散步,总被高耸入云的地标天津广播电视塔所吸引,忽略了那座不甚起眼但车流不息的小桥,“聂公桥”即庚子国变(八国联军侵华战争)聂士成将军殉国之处。趁着回津开会的时机,故地重游,跟随黄遵宪的《聂将军歌》,再看一眼那个曾经改变天津乃至清朝命运之地。

练兵自强,以御外侮

“聂将军,名高天下闻。虬髯虎眉面色赭,河朔将帅无人不爱君。”聂士成有画像与照片传世,虎背熊腰,颇有古代壮士之风。从贫家子弟到镇守河朔的将军,他的来时路,自是一段传奇。聂士成生于安徽,自幼丧父,母亲多少有些江湖气,救助过一个遭土匪追杀的商贩。这一侠义之举改变了全家生活轨迹,商贩日后投奔淮军,站稳脚跟后又举荐聂士成参军。对于晚清寒门青年来说,军功是出人头地的终南捷径。

两场硬仗让聂士成名噪天下。先是中法战争,1884年法军强攻台湾,老上司刘铭传告急,此时久在中原驻守的聂士成觅得报国良机,主动请缨驰援,率领八百精兵,借英国轮船渡海,自台南登陆,一路在悬崖和密林之间潜行北上,重挫法军。当时台湾瘴气丛生、疫病横行,八百精兵或是阵前捐躯,或是水土不服患病,聂士成自己也颈上生疽,勉强捡回一条性命。

班师之后,聂士成的果敢无畏获得李鸿章赏识,渐获重用,于1893年奉命巡视东北边疆。当年有识之士,已经嗅到沙俄与日本窥伺边境的危险气息。聂士成不敢耽搁,在秋冬严寒之季踏上东北考察之旅,写成十万多字的《东游纪程》,对沙俄蚕食边疆、日朝各具野心皆有预言。

历史很快印证聂士成的先见之明,甲午战争旋即爆发。结束考察的聂士成马不停蹄率军布防朝鲜,因伏击日军之功获封“刚勇巴图鲁”。平壤失守之后,他退防东北,在辽沈门户摩天岭打出一场大捷,粉碎日军速攻取胜的美梦,成为清军为数不多的亮点之一。甲午战功,让聂士成晋升直隶提督,真正成为国之良将。

清廷痛定思痛,下定决心:练兵。在抵抗外邦的前线驰骋多年、对军备边防了如指掌的聂士成,奉旨以淮军为基础,在天津组建武毅军,采用德国军制,分为步兵、骑兵、工程兵与辎重兵。武毅军改穿西式制服,聘请欧洲教习,聂士成借鉴西方练兵之法,亲自参与编写《淮军武毅各军课程》,对训练、队列、口令等作出细致规定。除了操练新式枪炮之外,聂士成尤为注重基层军官培养,专门挑选不满二十岁、略通文字的青年才俊,学习算法、测绘、地理、堡垒、洋文等科目。聂士成与士兵共饮食、同起卧,希望早日练成新军,一雪国耻。这支装备马克沁机枪与克虏伯炮的新军在历次操演之中屡获赞誉,是晚清战斗力翘楚,也成为湖广浙江等地组建新军的效仿典范。

卫戍天津,炮轰洋人

动荡时局之下,聂士成苦练的新军很快有了用武之地。近代历史上,天津是一块诸方势力觊觎的“肥肉”。第二次鸦片战争之后,英、美、法各辟租界,甲午战争之后德、日再分一杯羹。适逢义和团运动兴起,中外摩擦不断。1900年春天,形势急转直下,各国借口保护使馆,纷纷调兵遣将,取道天津,直逼北京。聂士成早有防备,将配备重机枪的麾下精锐部署在扼守京津的要道。仓促组建的八国联军,未曾料到清军火力凶猛,遭遇重创后退回天津,此谓“廊坊大捷”。聂士成深知各国不会善罢甘休,请命调防天津租界。大敌当前,他已将生死置之度外。

聂士成将炮口对准紫竹林租界,此地华洋杂处、鱼龙混杂,如今倒是故居遗址林立:严复曾经在此翻译《天演论》,孙中山几度在此商讨国事,语言大师赵元任更是生于斯长于斯。但回到1900年夏天,那里几乎沦为一片焦土。洋人再次领教聂士成新军的厉害,几日之间,新军在紫竹林租界外围城墙架炮,猛烈轰击城中建筑,炮弹落下,房屋无一幸免。亲历炮击的洋人记载,聂士成率领一万多人围城,装备六十门火炮,辅之以机枪,皆是购自德国和英国的精良武器。八国联军惊叹于中国火炮准度惊人、操控完美,乃至有人怀疑,是清廷士兵举着刺刀挟持洋人炮手参与攻城。然而,就在租界洋人焦头烂额之际,一封军机处传来的上谕,降下晴天霹雳:聂士成被革职了,朝廷一边指责他“并无战绩”“不知振作”,却也无人可用,只是一味逼迫他迅速剿灭洋人。

腹背受敌,但求一死

清廷降罪,导火索是义和团,煽风点火者则是朝堂之上见风使舵的官僚。聂士成与义和团的矛盾,可谓晚清政局的一个缩影——聂士成痛恨义和团捣毁铁路,对于一个近代国家和一支近代军队而言,铁路无疑是生命线;义和团不满聂士成新军穿洋装,讥之为“二毛子”。双方相互争斗,甚至动刀动枪,反而授人以柄。

而混淆是非之人,乃是一群保守官僚,他们对操练新军早有微词,乘聂士成在天津前线奋勇御敌之时,指责聂士成与义和团的争斗,还传谣说他并不全力堵截洋人。左副都御史何乃莹则称,捣毁铁路恰可阻拦八国联军入侵北京,要求朝廷下旨命令聂士成不可为难义和团。御史郑炳麟更是专上一折,斥责聂士成“玉石不分,烧杀抢掠,穷苦百姓均不聊生,以致众怨沸腾,人心共愤”。

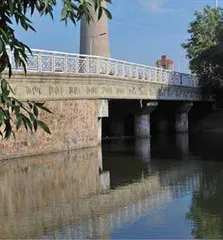

积毁销骨,聂士成无从得知究竟是谁在挑拨与中伤,但朝廷降罪令他心灰意冷。苦练新军,可得战场一日之胜,清廷腐朽无能,终究无力回天。聂士成阵前战死之日,殊为悲壮,英、法、美、日、俄联军近万人压境,直逼清军布防的八里台。双方激战不止,联军眼见形势不利,燃放毒烟炮,未曾见过化学武器的清军阵型稍乱,聂士成持刀屹立桥头,对麾下将士高呼:“此吾致命之所也,踰此一步非丈夫矣”,这位身经百战的将军没有食言,最终以死明志。

沧海横流,难掩英名

聂士成驻防之际,清军与联军僵持月余,清军尚有进攻之力。聂士成殉国之后不足一周,天津陷落,随后北京也未能幸免。如此股肱之臣死讯传来,清廷的第一反应不是抚恤,竟是迁怒。聂士成血染八里台桥三日之后,一封上谕传来,言辞令人心寒,“多年讲求洋操,原期杀敌致果,乃竟不堪一试,言之殊堪痛恨。”又过几日,清廷向各省将军督抚再降上谕,要求各地军队整改洋操、洋装、洋口号,重归旧制,还特地将聂士成树立为反面典型,给这位殉国名将扣一顶“未战先溃”的帽子。督抚大员各怀心思,不愿勤王救驾,一心坚守地盘。某种程度上,庚子国变早已宣判清朝命运,聂士成之死正是一块轰然倒下的多米诺骨牌。

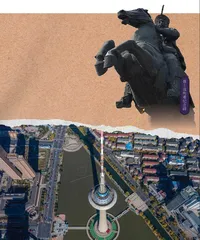

清廷嘴上斥责新军,实则无兵可用,又不得不倚仗新军。曾与聂士成并肩作战的袁世凯,趁机为故交“平反”。1905年聂士成殉国五年之后,清政府在天津八里台桥头,竖起一座花岗石基座纪念碑,上书“聂忠节公殉难处”。从流传至今的老照片来看,碑额书有“生气凛然”,两侧是一副佩联,“勇烈贯长虹,想当年马革裹尸,一片丹心化作怒涛飞海上;精诚留碧血,看今地虫沙历劫,三军白骨悲歌乐府战城南”。后来世事变迁,纪念碑不知去向。重游之际,看到的是一座挥刀立马将军像,精干瘦削的身形,与存世照片上虎背熊腰的聂士成似乎相去甚远,如今雕像刻诗倒是简单明快:“将军驱骑刀光寒,一跃桥头此生瞻。聂公当年激扬处,多少青松配雨寒”。

(责编:南名俊岳)