双季稻绿肥紫云英品种的适应性筛选

作者: 王宇 胡明勇 黎鹏 鲁艳红 廖育林 聂军 张江林

引用格式:,等.双季稻绿肥紫云英品种的适应性筛选[J].湖南农业科学,2025(6):21-25.DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2025.006.004

中图分类号: S541+.3 文献标识码:A 文章编号:1006-060X(2025)06-0021-05

Screening of Suitable Astragalus sinicus L.Varieties as Green Manure in Double-Cropping Rice Systems

WANG Yu1,HUMing-yong²,LI Peng1,LU Yan-hong1,LIAO Yu-lin1,NIE Jun1,ZHANG Jiang-lin1 (1.HunanIstituteofAgriculturalSolndEconromentCangsh4,C;2.CangshAgriculturalThnologExesion Center,Changsha ,C)

Abstract:This study screeed thesuitable Astragalus sinicusL.varieties as green manure in double-cropping ricesystems, aiming to increase therice yield,enhance the soil fertility,and promote new variety breeding.Seven local varieties of A sinicus werevaluatedinofgrooicaitsohodfrshassieldedielddtrittalabotal totalphosphorusandtotalpotass)ontentesultsmostratedtatalltstedatisebitedalyaturityihth growth periodsrangingfrom181dto191d.ThevarietyNo.4hadtheearliestfullbloomingstageandthehighestfreshgrass yield (2号 (34799kg/hm2) ,followedbyvarietiesNo.5,No.2,No.6,andNo.3.No.6hadthehighestcontentofnutrientsamongalltested varieties,foowdyNo4ndothrietideloestcarbotoirogeati1.9).Nocheteigtsedyiel (987kg/hm2) ,followedbyNo.4,No.5,andNo.6.Iconclusion,indouble-croppngricesystems,'Xiangzi4' (No.4),'Minzi7'(o.5), and 'Wanzi 1' (No. 6) were recommended as green manure varieties.

Keywords:AstragalussinicusL.;variety;freshgrassyield;seedyield

中国是世界上最大的水稻生产国,水稻种植面积常年稳定在3000万 hm2 左右[1-2]。然而,当前普遍存在稻田化肥过度使用的问题,导致土壤养分失衡,制约着水稻产量和品质的进一步提升[3。在此背景下,探索绿色、高效的土壤培肥措施变得尤为迫切。绿肥是一种富含养分且环保的有机肥源,其种植与翻压还田是我国传统农业的重要实践。绿肥的高效生产利用对于土壤改良以及农业绿色可持续发展均具有重要意义。

紫云英(AstragalussinicusL.)是我国南方广泛种植的冬季绿肥作物,在双季稻种植体系中应用历史悠久。研究发现,紫云英作为绿肥还田通过以下多种方式实现水稻稳产增产:首先,通过自身腐解以提升土壤肥力并改善土壤理化性质,为水稻创造良好生长条件[410];其次,其生物固氮特性可为接茬水稻提供充足氮素并减少土壤氮淋失,配合 20%~ 40% 的氮肥减施可有效提高氮肥利用率[11-13];此外,紫云英翻压还田后还能释放大量氮、磷和钾等养分,促进土壤养分循环,实现耕地用养结合[14]。

在双季稻种植系统中,紫云英一般于晚稻收获后种植,实现“双季稻一紫云英”轮作,这种模式能够优化稻田资源配置,实现光、热、水等自然资源的高效利用,促进丰产增收和土壤培肥[15-16]。紫云英还田不仅减少了施肥成本,还在提升土壤肥力、通透性的同时提高了水稻对氮、磷、钾养分的吸收量和土壤酶活性[14.17]。然而,“双季稻—紫云英”轮作模式的时间茬口紧,对紫云英的生育期和养分积累均有一定要求。本研究选取了7个典型的紫云英地方品种,通过对比分析其农艺学性状、物候期及产量等指标,筛选出适宜在双季稻作制度中栽培的优良品种,以期为双季稻作制度下绿肥紫云英的栽培利用以及新品种培育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况与试验材料

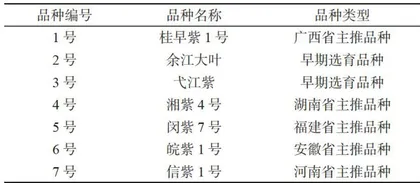

试验于2023年10月至2024年5月在长沙县高桥镇白石源村绿肥试验示范基地( 113∘20′50′′E , 28∘28′ 49′′N )开展。供试土壤为红黄泥,土壤理化性质如下:pH值5.5,有机质含量 20.0g/kg ,全氮 1.6g/kg ,全磷 0.5g/kg ,全钾 25.9g/kg ,碱解氮 171.0mg/kg 有效磷 16.8mg/kg ,速效钾 65.0mg/kg 。供试紫云英品种共7个(详见表1),均为当前各省主推品种或早期选育品种。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:hnkx20250604.pd原版全文

1.2 试验设计

采用随机区组设计,每个品种为1个处理,设置4个重复,其中,3个重复用于生育期观测、农艺性状调查、植株养分含量测定及鲜草产量测定,第4个重复用于种子产量测定。每小区长 5m ,宽 3m 四周设置 0.5m 宽的保护行,小区间沟宽为 0.5m 播种量为每小区 25g 。试验于2023年10月17日当天播种,将种子与钙镁磷肥( P2O512.0% ,中国中化控股有限责任公司)、沙子混拌后,均匀撒播,钙镁磷肥施用量为 15kg/667m2 ,其与沙子的混合比例为1:3 。紫云英生长期间做好田间排水工作,避免积水。

1.3 试验观测项目与方法

1.3.1生育期在每小区四周 0.5m 宽的边行区域( 7m2 )内,随机选取20株健康植株进行标记观测。生育期划分如下:出苗期( 50% 的幼苗子叶出土)分枝期( 50% 的植株长出侧枝)、现蕾期( 50% 的植株出现花蕾)初花期( 25% 的植株开花)、盛花期( 75% 的植株开花)、终花期( 75% 的茎枝停止开花)、结荚期( 50% 的植株出现荚果)、成熟期( 60% 的植株种子成熟)、枯黄期( 50% 的植株叶片和茎秆枯黄)。生育期以出苗至种子完全成熟的总天数计算。根据开花特性和成熟规律,将品种按生育期长短划分为早熟品种( <200d )、中熟品种(200\~220d)晚熟品种( =220d )[18],并依据7个供试品种生育期天数确定品种类型。

1.3.2农艺性状每小区随机选取20株样本,于紫云英现蕾期采用比色卡观察叶色、茎色,肉眼观察叶形;盛花期观察记录花色;成熟期观察成熟荚色。于盛花期测定株高、茎粗、分枝数和根瘤数,各性状指标均取平均值。测定标准如下:株高为地面至植株最高叶片尖端的高度;茎粗为每个分枝的最粗处直径;分枝数为植株基部大分枝数量,包括主茎,但不包括枝茎上部分枝;根瘤数为单株根瘤数量。

1.3.3草产量在盛花期,选择晴天的下午齐地面收割紫云英植株,测定鲜草产量和植株含水量,仅测算 8m2 中央区的鲜草产量,保护行和边行区域的鲜草不计产。将收割后的鲜草置于 105°C 烘箱杀青30min 后, 65% 烘干至恒重,称重,折合单位面积产量。

1.3.4种子产量种子成熟时,每小区先割除小区四周边行植株,余下区域随机选择3个微区测定种子产量,每个微区面积为 1m2 。

1.3.5植株养分含量 ③ 于盛花期采集 0.2m2 样方的紫云英植株样本(地上部分),置于 105% 烘箱杀青 30min 后, 65°C 烘干至恒重,粉碎过20目筛备用。全碳(TC)和全氮(TN)含量采用燃烧法结合全自动碳氮分析仪(PrimacsSNC100)测定,并计算碳氮比;全磷(TP)和全钾(TK)采用 H2SO4-H2O2 对样品进行消煮,其中,全磷采用钼锑抗比色法测定,全钾采用火焰光度法测定。

1.4 数据处理

采用Excel2019软件对数据进行整理并绘图,使用SPSS27.0软件进行统计分析,采用Duncan's检验法进行多组样本间的差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同供试品种生育期对比

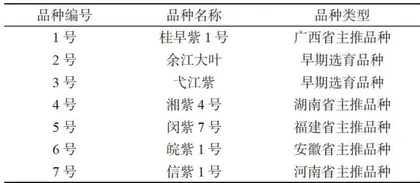

由表2可知,7个紫云英品种中,4号最早进入盛花期,1号最晚;1号的生育期最短(181d),2号的生育期最长(191d);本研究中的所有供试品种均为早熟品种。

2.2 不同供试品种农艺性状对比

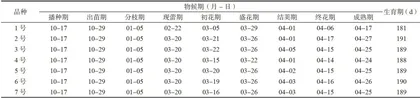

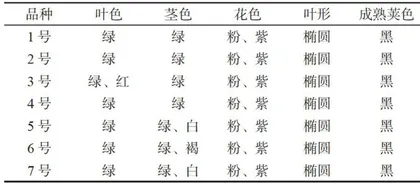

不同品种的表型特征如表3所示。7个品种中,除3号叶色呈绿、红色外,其余品种均为绿色;除6号茎色呈绿、褐色外,其他品种的茎色呈绿色或绿、白色;各品种的花色、叶形和成熟期荚色无明显差别。

各品种的生长及共生性状如表4所示。2号的株高最高,其次为5号,1号的株高最矮;各品种茎粗均在 0.4~0.5mm 范围内。分枝数指标下,3号、5号最多,1号最少;根瘤数相比,3号最多,其次是7号,4号最少。

2.3 不同供试品种草产量和养分含量对比

由表5可见,各品种盛花期的鲜草产量差异较大,从高到低依次为4号、5号、2号、6号、3号、7号、1号。其中,4号的鲜草产量最高,但与2号、3号、5号和6号之间的差异不显著,1号的鲜草产量显著低于其他品种。4号的干草产量最高,其后依次为2号、3号和5号,这4个品种的指标值均显著高于1号。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:hnkx20250604.pd原版全文