和弗吉尼亚·伍尔夫一起做书

作者:三联生活周刊文·顾真 1915年1月25日,弗吉尼亚·伍尔夫33岁生日,她的先生伦纳德·伍尔夫为她精心准备了一系列礼物,令她惊喜非凡:一只绿色钱包,一本沃尔特·司各特小说《修道院院长》的初版,一场为了看战争电影的市郊之旅(虽然在等了一个半小时后他们没进场就走了)和一顿牛津街的下午茶。弗吉尼亚在那天的日记中写道:“坐着喝茶的时候,我们做了三个决定。第一,可能的话,购入霍加斯别墅;第二,买一台印刷机;第三,养一条斗牛犬,或许可以叫它约翰。”没过多久,第一个决定就兑现了。他们成功购置了位于里士满(Richmond)的霍加斯别墅——这座由萨菲尔德勋爵建造于1720年的花园宅邸,成了伍尔夫夫妇在结婚两年后拥有的安定住所。

1915年1月25日,弗吉尼亚·伍尔夫33岁生日,她的先生伦纳德·伍尔夫为她精心准备了一系列礼物,令她惊喜非凡:一只绿色钱包,一本沃尔特·司各特小说《修道院院长》的初版,一场为了看战争电影的市郊之旅(虽然在等了一个半小时后他们没进场就走了)和一顿牛津街的下午茶。弗吉尼亚在那天的日记中写道:“坐着喝茶的时候,我们做了三个决定。第一,可能的话,购入霍加斯别墅;第二,买一台印刷机;第三,养一条斗牛犬,或许可以叫它约翰。”没过多久,第一个决定就兑现了。他们成功购置了位于里士满(Richmond)的霍加斯别墅——这座由萨菲尔德勋爵建造于1720年的花园宅邸,成了伍尔夫夫妇在结婚两年后拥有的安定住所。

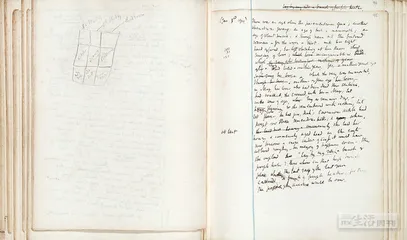

弗吉尼亚·伍尔夫一生遭受过多次精神崩溃,有时是至亲离世,有时是沉溺创作,更多时候是多重压力导致。1914年至1915年间持续发作的那一次是其中最为凶险的之一,病情反反复复,险些导致她的自杀。1915年2月中旬开始,弗吉尼亚经历了这场危机的第二阶段,需要进入疗养院接受看护,伦纳德只好在3月底一个人先搬入新居。直到6月,弗吉尼亚才慢慢康复,一点点在新家的各个角落读书、散步和工作。在之后的两年里,伦纳德一直在寻找可以让他俩从“主线任务”中——对伦纳德来说,当时是参加“费边社”的政治活动,对弗吉尼亚来说,则是写小说——暂时抽离、放松心神的活动。但除了写作,能让弗吉尼亚全情投入的事情并不多,即便没在写小说,她也在写评论,头脑依然无法得到真正的休息。夫妇俩商量后,认为印刷这项重复而有序的劳动会是良好的调剂,毕竟1914年弗吉尼亚就曾靠打字整理利顿·斯特雷奇(Lytton Strachey)的书稿躲避自杀未遂的余震。1917年春天,他们终于下定决心走进法灵顿街的“精益求精印刷用品商店”,以不到20镑的价格买下了一台小型手动印刷机。此时距离弗吉尼亚立下那三个生日心愿已过去两年多,而伍尔夫夫妇一定想象不到,这台简易的印刷机将会改变他俩的人生,开启出版史上的一段传奇:霍加斯出版社。

霍加斯别墅的餐桌成了他们的工作台。借助一本16页的指导手册,他们满怀热情地学习了排字、拼版、在版框里固定活字等基本技能,摸索着印出了像模像样的一页。一个月后,他们就制作出了他们的第一本书,30多页的小册子《两故事》(Two Stories)——收录弗吉尼亚的《墙上的斑点》和伦纳德的《三个犹太人》。他们每次印一页,自己缝线装订,封面材质选了日本纸,一共做了150本。有了第一本书的经验,伍尔夫夫妇兴致更加高涨,于是凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)的小说《序曲》(Prelude)成了霍加斯的第二种出版物。此书的篇幅比前一种翻了一倍,一次只印一页已然效率偏低,他俩便去找了一家当地的印刷商合作。

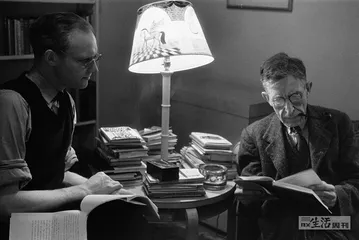

伦纳德说,他和弗吉尼亚最初主要想印刷那些为商业化的出版社所冷落的诗歌和散文。弗吉尼亚说,她和伦纳德从来没有只为了营利而做书。在霍加斯出版社成立的第三年,伍尔夫夫妇亲手印刷、装订了两种重要的作品,T.S.艾略特的《诗集》和弗吉尼亚·伍尔夫的《邱园》(Kew Gardens)。《邱园》面世后出乎意料地大受欢迎,订单纷至沓来,伍尔夫夫妇不得不把第二版交给更加专业的印刷商来生产。也就是从这本书开始,伍尔夫夫妇逐渐从业余印刷爱好者升级为半职业的出版人。此后,夫妇俩依然会手工印刷某些作品,比如艾略特的《荒原》(1923),但那更多意味着一种对初心的纪念。 自霍加斯出版社的业务走上正轨,伍尔夫夫妇之间就有着基于自身性格特点的分工。伦纳德是公司的总经理,负责打理一切具体事务。他心思缜密,为人严谨,对数字的痴迷有时到了近乎偏执的程度。从事文学创作的人往往散漫,恨不得在时间观念上也要运用“诗的破格”(poetic license),伦纳德则不然,当后来有了员工后,他狠抓考勤,迟到两分钟就能惹得他勃然大怒。翻阅他晚年出版的五卷本自传,我们更是会深切体会到他记账的热情。通过那些数字,我们也看到,在霍加斯成立后的大约十年里,出版生意并没有给伍尔夫夫妇带来多少利润。而在1929年,出版社的收入一下子从前一年的64镑猛涨到380镑,这主要是因为弗吉尼亚在1928年底推出了长篇小说《奥兰多》,作品大获成功。

自霍加斯出版社的业务走上正轨,伍尔夫夫妇之间就有着基于自身性格特点的分工。伦纳德是公司的总经理,负责打理一切具体事务。他心思缜密,为人严谨,对数字的痴迷有时到了近乎偏执的程度。从事文学创作的人往往散漫,恨不得在时间观念上也要运用“诗的破格”(poetic license),伦纳德则不然,当后来有了员工后,他狠抓考勤,迟到两分钟就能惹得他勃然大怒。翻阅他晚年出版的五卷本自传,我们更是会深切体会到他记账的热情。通过那些数字,我们也看到,在霍加斯成立后的大约十年里,出版生意并没有给伍尔夫夫妇带来多少利润。而在1929年,出版社的收入一下子从前一年的64镑猛涨到380镑,这主要是因为弗吉尼亚在1928年底推出了长篇小说《奥兰多》,作品大获成功。 我们很难想象像弗吉尼亚这样天马行空的人关注出版社经营方面的具体细节,她更不太可能去从事所谓的管理工作。比起伦纳德,弗吉尼亚在霍加斯中的身份更多元,作用更微妙,她的作品不仅是出版社的经济支柱,她更是以或直接或间接的方式主导了出版社的选题和审美,当她不在了,霍加斯的精神气质也变了。从1917年到1941年弗吉尼亚去世,霍加斯一共出版了474种图书,平均每年约20种,对于这个规模的出版社来说,已经堪称可观。其中一部分关于政治和社会的书源于伦纳德的兴趣,而年轻作者的作品是后来加入的合伙人约翰·莱曼(John Lehmann)的专长,除此之外,很难说霍加斯有特别明确的出版方向。这点也不难理解。一方面,弗吉尼亚和伦纳德的阅读趣味原本就很广泛;另一方面,霍加斯在很长一段时间里仿佛是“布卢姆斯伯里文化圈”的沙龙,出版社出什么,往往取决于夫妇俩的亲朋好友在写什么,取决于梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)、E. M.福斯特(E. M.Forster)、薇塔·萨克维尔-韦斯特(Vita Sackville-West)等人又有了什么奇妙的想法。霍加斯出版社的历史,也是以弗吉尼亚·伍尔夫为首的一批重要作家在20世纪上半叶的创作史。弗吉尼亚的审美

我们很难想象像弗吉尼亚这样天马行空的人关注出版社经营方面的具体细节,她更不太可能去从事所谓的管理工作。比起伦纳德,弗吉尼亚在霍加斯中的身份更多元,作用更微妙,她的作品不仅是出版社的经济支柱,她更是以或直接或间接的方式主导了出版社的选题和审美,当她不在了,霍加斯的精神气质也变了。从1917年到1941年弗吉尼亚去世,霍加斯一共出版了474种图书,平均每年约20种,对于这个规模的出版社来说,已经堪称可观。其中一部分关于政治和社会的书源于伦纳德的兴趣,而年轻作者的作品是后来加入的合伙人约翰·莱曼(John Lehmann)的专长,除此之外,很难说霍加斯有特别明确的出版方向。这点也不难理解。一方面,弗吉尼亚和伦纳德的阅读趣味原本就很广泛;另一方面,霍加斯在很长一段时间里仿佛是“布卢姆斯伯里文化圈”的沙龙,出版社出什么,往往取决于夫妇俩的亲朋好友在写什么,取决于梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)、E. M.福斯特(E. M.Forster)、薇塔·萨克维尔-韦斯特(Vita Sackville-West)等人又有了什么奇妙的想法。霍加斯出版社的历史,也是以弗吉尼亚·伍尔夫为首的一批重要作家在20世纪上半叶的创作史。弗吉尼亚的审美

出版史上,不少文学名著在问世前都有过或坎坷或戏剧化的退稿经历,比如《白鲸》,比如《蝇王》,比如《洛丽塔》。在刚成立不到一年的时候,霍加斯出版社就为这份书单贡献了一个经典案例。1918年,美国的《小评论》(The Little Review)杂志开始连载《尤利西斯》,伍尔夫夫妇第一时间就读到了这部作品的前四章。后来经由艾略特介绍,他们从乔伊斯的赞助人、编辑哈丽特·韦弗(Harriet Weaver)那里收到了小说稿,“记得韦弗小姐戴着羊毛手套,将《尤利西斯》的打字稿放在霍加斯别墅的茶几上”(弗吉尼亚·伍尔夫《一个作家的日记》,1941年1月15日)。弗吉尼亚读完稿子后对其中露骨的内容感到难堪和震惊,虽然她也承认,乔伊斯的意识流手法颇具实验性,但整体而言书很乏味。在1922年《尤利西斯》由巴黎左岸的莎士比亚书店正式出版后,弗吉尼亚花20多天通读了全书,对乔伊斯的写作越发厌恶。她在那年8月16日和9月6日的日记中分别写道,“最初的两三章令人开怀、激动,我读得入了迷,兴味盎然——一直到墓地那一幕的结尾;之后却好像在看一个大学生抓挠自己的粉刺,我感到困惑、无聊、愤怒又失望透顶。而汤姆,伟大的汤姆,竟然说此书可与《战争与和平》相媲美!在我看来,这是本没有文化、粗鄙下流的书”,“终于读完了《尤利西斯》,我认为这是一部失败之作。才华不能说没有;不过是劣质的水浇灌出来的。整本书冗长而松散。它令人不适。它矫揉造作。不管是在给人明显的观感上,还是文学意义上,它都粗鄙下流”。 虽说并不喜欢《尤利西斯》,但因为好友艾略特的盛情推荐,弗吉尼亚和伦纳德起初还是同意出版这部小说,可在将稿子寄给两家相熟的印刷商后,对方都表示内容过于淫秽,就算冒险印出来也会立即惹来官司。不过,即便抛开弗吉尼亚对此书的负面评价和内容的潜在风险,霍加斯出版社也不具备出版乔伊斯这部惊世骇俗之作的条件。小说的篇幅显然太大,文本对审读、排印的要求又太高,完全超出了霍加斯当时的“产能”。1918年5月17日,也就是弗吉尼亚拿到稿子一个月后,她在给韦弗的信里说,《尤利西斯》的篇幅“对我们而言是不可逾越的难度”,照她的估计,一本300页的书需要他们花去两年时间来生产,至于自己的反感和印刷商的顾虑,她则只字未提。《尤利西斯》是霍加斯出版社拒掉的第一部书稿,当然也是最著名的一部。后来的事情证明伍尔夫夫妇是明智的。《尤利西斯》在巴黎出版的过程大费周折,耗去了大量人力物力,加之乔伊斯疯狂修改校样,霍加斯出版社根本经不起这样的折腾。而直到1936年,《尤利西斯》才获准在英国出版。

虽说并不喜欢《尤利西斯》,但因为好友艾略特的盛情推荐,弗吉尼亚和伦纳德起初还是同意出版这部小说,可在将稿子寄给两家相熟的印刷商后,对方都表示内容过于淫秽,就算冒险印出来也会立即惹来官司。不过,即便抛开弗吉尼亚对此书的负面评价和内容的潜在风险,霍加斯出版社也不具备出版乔伊斯这部惊世骇俗之作的条件。小说的篇幅显然太大,文本对审读、排印的要求又太高,完全超出了霍加斯当时的“产能”。1918年5月17日,也就是弗吉尼亚拿到稿子一个月后,她在给韦弗的信里说,《尤利西斯》的篇幅“对我们而言是不可逾越的难度”,照她的估计,一本300页的书需要他们花去两年时间来生产,至于自己的反感和印刷商的顾虑,她则只字未提。《尤利西斯》是霍加斯出版社拒掉的第一部书稿,当然也是最著名的一部。后来的事情证明伍尔夫夫妇是明智的。《尤利西斯》在巴黎出版的过程大费周折,耗去了大量人力物力,加之乔伊斯疯狂修改校样,霍加斯出版社根本经不起这样的折腾。而直到1936年,《尤利西斯》才获准在英国出版。

“错过”《尤利西斯》对伍尔夫夫妇来说是幸事,让他们可以把精力投入给其他书稿,不必勉强自己跟着乔伊斯一起“向极峰探险”。因利顿·斯特雷奇的引荐,凯瑟琳·曼斯菲尔德成了霍加斯最早的作者之一,经由曼斯菲尔德牵线,伍尔夫夫妇又结识了俄语文学翻译家S.S.科泰利安斯基(S. S. Koteliansky)。科泰利安斯基出生于乌克兰,在母亲的资助下游学英国,和D.H.劳伦斯(D. H. Lawrence)私交甚笃,非常景仰曼斯菲尔德。伍尔夫夫妇一直是俄国文学的爱好者,听说科泰利安斯基想出版高尔基的《回忆托尔斯泰》的英文版,伦纳德便与他合作翻译了此书,于1920年在霍加斯出版。英译本《回忆托尔斯泰》大受欢迎,开启了霍加斯出版社一系列俄国文学作品的引进。光是1922年,霍加斯就推出了《托尔斯泰伯爵夫人回忆录》、蒲宁的《来自旧金山的绅士》、陀思妥耶夫斯基的《斯塔夫罗金的自白》和。在科泰利安斯基的协助下,霍加斯在一战之后成了英国重要的俄国文学出版商。这不仅给伍尔夫夫妇带来了良好的经济收益,更让霍加斯的出版眼界给人以不拘泥于本国作品的印象。

1924年春天,他们把家和出版社一起搬入了伦敦塔维斯托克广场52号。也是从这一年开始,霍加斯推出了大量弗洛伊德的著作,继俄国文学之后搭建起另一条充满生命力的“产品线”。其实,至少在早年间,弗吉尼亚并不认可心理分析那一套,甚至在日记中讥讽道:“荒谬奇幻的作品要比挂羊头卖狗肉的心理分析有用得多。”(《一个作家的日记》,1922年2月15日)不过,在她晚年,为“疲倦和沮丧”所困的弗吉尼亚又一次打开了弗洛伊德的书,认为那会“使我的大脑具备更宽广的视野”(《一个作家的日记》,1939年12月2日)。霍加斯之所以会陆续出版弗洛伊德的书,最大的推动者是利顿·斯特雷奇的弟弟詹姆斯·斯特雷奇(James Strachey)。詹姆斯是精神分析学家,是弗洛伊德的早期信徒,他和他妻子阿利克斯·斯特雷奇(Alix Strachey)致力于把弗洛伊德的著作译成英文。在当时的英国,霍加斯是唯一一家出版弗洛伊德作品英译本的出版社,扩大了弗洛伊德主义在心理学、文学、社会学等诸方面的影响。

霍加斯出版社最重要的作者资源当然是弗吉尼亚·伍尔夫本人。在创办霍加斯出版社之前两年,弗吉尼亚已经出版了她的第一部小说《远航》,1919年,又出版了第二部小说《夜与日》。弗吉尼亚对这两部作品的呈现并不满意,觉得没能完全自由地表达自我。有了《两故事》和《邱园》的成功经验后,霍加斯出版社在1921年和1922年分别推出了弗吉尼亚的短篇小说集《星期一和星期二》和长篇小说《雅各的房间》,两本都不再是小册子,而是褪去了“作坊感”的标准书籍。现在,不管是内容还是装帧,用纸还是文案,弗吉尼亚可以全权决定了,不必再听取刻舟求剑的经验之谈或接受纯粹趋利者的评判。

在不断推出弗吉尼亚一本本佳作的过程中,伍尔夫夫妇逐渐意识到他们正在投身一项严肃的事业。居于这项事业核心位置的是上升中的作家弗吉尼亚·伍尔夫。随着她作为小说家和评论家的声望越来越卓著,霍加斯出版社的事业也越来越繁盛。1925年4月和5月,弗吉尼亚接连出版文学评论集《普通读者》和长篇小说《达洛卫夫人》,销售势头良好,她在那年6月14日的日记中写道:“先前出版的两本书,目前看来都大获成功。《达洛卫夫人》仅本月的销量,已经超过了《雅各的房间》整年的销量。我觉得我们有可能卖出2000册。《普通读者》第一辑本周也开始赚钱了。”1927年,弗吉尼亚推出了另一部代表作《到灯塔去》,销量继续走高。不过,真正从商业角度成为霍加斯出版社转折点的还得是1928年的《奥兰多》。此书以弗吉尼亚的同性爱人薇塔·萨克维尔-韦斯特为原型,以传记之名写小说,一场君士坦丁堡的大火,让主人公由男变女,创意石破天惊。虽然弗吉尼亚对此书信心满满,说“我突然想到一种方法,可以在一夜之间使传记写作发生革命”,这层传记的外衣却让出版社在向书商们征订印数时出师不利。他们认为既然副书名写了“一部传记”,那上架就得放在传记类别,而“没人愿意看传记”。幸好读者远比书商们想的聪明,《奥兰多》上市后单英国版就在半年内售出了8104册,是《到灯塔去》一整年销量的两倍多。 1920年代末到1930年代初席卷全球的经济危机影响到了各行各业,出版业也不能幸免。新成立的出版社变少了,相当一部分出版社更是没能熬过这场大萧条。但霍加斯出版社不仅没有被这场危机击垮,反而进入了鼎盛时期,影响力和盈利能力与日俱增。根据伦纳德·伍尔夫自传里的记录,霍加斯从1929年至1933年的收入(单位:镑)依次为:380,530,2373,2209,1693。表面上看,这当然要归功于伦纳德的精明能干,但再有手腕的经营也需要热门作品来支撑。那几年,光弗吉尼亚一人,就为霍加斯奉献了三部这样的作品:《一间自己的房间》(1929)、《海浪》(1931)、《弗勒希》(1933)。尤其是《弗勒希》,在大西洋两岸都取得了惊人的成绩。从1934年开始,霍加斯的收入进入一个相对平淡的阶段,连续四年呈下滑趋势,而弗吉尼亚似乎也陷入了创作的瓶颈——《帕吉特家族》(《岁月》最初的书名)的酝酿、落笔、修改耗去了她巨大心力,间或令她痛苦万分,她在日记中抱怨道:“我不知是否有人在一本书上遭这么多的罪,能与我《岁月》的写作相比。”(《一个作家的日记》,1936年11月10日)1937年,《岁月》终于出版,旋即成了弗吉尼亚·伍尔夫在世时最畅销的作品,1938年,霍加斯出版社的收入也随之回到了巅峰水平。可以说,霍加斯的经济状况和弗吉尼亚作品的市场表现是深度绑定的,基本保持着一致的节奏。在同期许多出版社只能靠重印经典来求稳自保的时候,霍加斯还能维持姿态,依然只出原创性的作品(哪怕译作,也往往是首译),弗吉尼亚·伍尔夫的书是最好的定心丸。

1920年代末到1930年代初席卷全球的经济危机影响到了各行各业,出版业也不能幸免。新成立的出版社变少了,相当一部分出版社更是没能熬过这场大萧条。但霍加斯出版社不仅没有被这场危机击垮,反而进入了鼎盛时期,影响力和盈利能力与日俱增。根据伦纳德·伍尔夫自传里的记录,霍加斯从1929年至1933年的收入(单位:镑)依次为:380,530,2373,2209,1693。表面上看,这当然要归功于伦纳德的精明能干,但再有手腕的经营也需要热门作品来支撑。那几年,光弗吉尼亚一人,就为霍加斯奉献了三部这样的作品:《一间自己的房间》(1929)、《海浪》(1931)、《弗勒希》(1933)。尤其是《弗勒希》,在大西洋两岸都取得了惊人的成绩。从1934年开始,霍加斯的收入进入一个相对平淡的阶段,连续四年呈下滑趋势,而弗吉尼亚似乎也陷入了创作的瓶颈——《帕吉特家族》(《岁月》最初的书名)的酝酿、落笔、修改耗去了她巨大心力,间或令她痛苦万分,她在日记中抱怨道:“我不知是否有人在一本书上遭这么多的罪,能与我《岁月》的写作相比。”(《一个作家的日记》,1936年11月10日)1937年,《岁月》终于出版,旋即成了弗吉尼亚·伍尔夫在世时最畅销的作品,1938年,霍加斯出版社的收入也随之回到了巅峰水平。可以说,霍加斯的经济状况和弗吉尼亚作品的市场表现是深度绑定的,基本保持着一致的节奏。在同期许多出版社只能靠重印经典来求稳自保的时候,霍加斯还能维持姿态,依然只出原创性的作品(哪怕译作,也往往是首译),弗吉尼亚·伍尔夫的书是最好的定心丸。 英国的私人出版社历史可以追溯至19世纪中叶,但真正具有划时代意义的事件还要数威廉·莫里斯(William Morris)在1891年成立凯姆斯科特(Kelmscott)出版社。莫里斯推崇的“精印”(fine printing),到伍尔夫夫妇购入那台手动印刷机的1917年,已经是一股刮了四分之一个世纪的风潮。莫里斯和他的后继者们在字体、用纸、插图、封面材质等方面都不惜工本,力求将书籍印制提升到艺术的高度。霍加斯出版社走的则是另一条路线,定价亲民,很多书都是纸面精装,甚至是平装本。但这并不意味着伍尔夫夫妇不那么在乎霍加斯出版物的装帧。在霍加斯出版社成立早期,不管一本书是否由他们亲手印刷,书的设计都是由他们主导的。随着霍加斯的书越出越多,伍尔夫夫妇开始拉“布卢姆斯伯里文化圈”的艺术家亲友们“入伙”,参与到图书设计中来——比如朵拉·卡灵顿(Dora Carrington)、罗杰·弗莱(Roger Fry)、邓肯·格兰特(Duncan Grant),当然,还有弗吉尼亚的姐姐瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)。

英国的私人出版社历史可以追溯至19世纪中叶,但真正具有划时代意义的事件还要数威廉·莫里斯(William Morris)在1891年成立凯姆斯科特(Kelmscott)出版社。莫里斯推崇的“精印”(fine printing),到伍尔夫夫妇购入那台手动印刷机的1917年,已经是一股刮了四分之一个世纪的风潮。莫里斯和他的后继者们在字体、用纸、插图、封面材质等方面都不惜工本,力求将书籍印制提升到艺术的高度。霍加斯出版社走的则是另一条路线,定价亲民,很多书都是纸面精装,甚至是平装本。但这并不意味着伍尔夫夫妇不那么在乎霍加斯出版物的装帧。在霍加斯出版社成立早期,不管一本书是否由他们亲手印刷,书的设计都是由他们主导的。随着霍加斯的书越出越多,伍尔夫夫妇开始拉“布卢姆斯伯里文化圈”的艺术家亲友们“入伙”,参与到图书设计中来——比如朵拉·卡灵顿(Dora Carrington)、罗杰·弗莱(Roger Fry)、邓肯·格兰特(Duncan Grant),当然,还有弗吉尼亚的姐姐瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)。 瓦妮莎·贝尔对霍加斯版图书视觉呈现的贡献是全方位的,包括穿插书中的木刻画、整体的版面设计、放在不同位置的花饰,还有许多封面和书衣——尤其是霍加斯出版的大部分弗吉尼亚·伍尔夫作品的封面,最具代表性。她还设计了一款著名的“狼头”标志,在此后的许多年里这个标志一直出现在霍加斯出版物的扉页上。可以说,正是因为瓦妮莎·贝尔深度参与了霍加斯众多图书的装帧设计,这家出版社的书才在当时的市场上有了与众不同的整体面貌,毕竟读者第一眼看到的总归是封面。另外,瓦妮莎的加入不仅在艺术层面对霍加斯出版社很重要,在个人层面对弗吉尼亚也很重要。姐妹俩本来在生活中关系就很密切,如今更是成了工作中的伙伴,就纸张、装饰、印制和设计等方面的频繁交流,让两颗心灵之间缔结了另一个维度的深厚联结。瓦妮莎设计的封面如今已被视作弗吉尼亚作品的有机组成。据说瓦妮莎为弗吉尼亚设计封面,有时甚至都不需要阅读文本——这两个富有创造力的生命从童年和少年时代起就相互激勉,相互滋养,早已“你中有我,我中有你”,让人想起林德尔·戈登(Lyndall Gordon)在《弗吉尼亚·伍尔夫传》中描绘的那幅画面:

瓦妮莎·贝尔对霍加斯版图书视觉呈现的贡献是全方位的,包括穿插书中的木刻画、整体的版面设计、放在不同位置的花饰,还有许多封面和书衣——尤其是霍加斯出版的大部分弗吉尼亚·伍尔夫作品的封面,最具代表性。她还设计了一款著名的“狼头”标志,在此后的许多年里这个标志一直出现在霍加斯出版物的扉页上。可以说,正是因为瓦妮莎·贝尔深度参与了霍加斯众多图书的装帧设计,这家出版社的书才在当时的市场上有了与众不同的整体面貌,毕竟读者第一眼看到的总归是封面。另外,瓦妮莎的加入不仅在艺术层面对霍加斯出版社很重要,在个人层面对弗吉尼亚也很重要。姐妹俩本来在生活中关系就很密切,如今更是成了工作中的伙伴,就纸张、装饰、印制和设计等方面的频繁交流,让两颗心灵之间缔结了另一个维度的深厚联结。瓦妮莎设计的封面如今已被视作弗吉尼亚作品的有机组成。据说瓦妮莎为弗吉尼亚设计封面,有时甚至都不需要阅读文本——这两个富有创造力的生命从童年和少年时代起就相互激勉,相互滋养,早已“你中有我,我中有你”,让人想起林德尔·戈登(Lyndall Gordon)在《弗吉尼亚·伍尔夫传》中描绘的那幅画面:

她们常常逃往肯辛顿公园,那时,公园还比较荒凉,她们躺在宽阔的草坪上阅读《点滴》杂志,细细地品尝花一便士买来的巧克力。姐妹两人曾在一间能俯瞰后花园的玻璃房里找到独处之地。瓦妮莎画画,弗吉尼亚大声朗读萨克雷或乔治·艾略特的作品。弗吉尼亚说,就在那段时间,“瓦妮莎和我形成了非常亲密的同盟关系。在人来人往的世界里,我们建立了自己的内核”。(上海文艺出版社,2024年3月)随弗吉尼亚落幕

生产规模扩大后,霍加斯出版社需要全职助手。可或许是伦纳德·伍尔夫确实不好相处,连续招募的好几位都干不长久。1931年,霍加斯雇用了约翰·莱曼担任见习经理,这位当时才24岁的年轻人是瓦妮莎·贝尔的儿子、在二战去世于西班牙的朱利安·贝尔的好友。莱曼的到来,刺激霍加斯开辟了新的路径,尤其是年轻诗人的作品,如“霍加斯当代诗人”(Hogarth Living Poets)这一系列的建立就与他有很大的关系。他本人确有志于创作和出版,后来成了霍加斯正式的合伙人,买走了属于弗吉尼亚的那一半股份,和伦纳德最终分道扬镳后也成就了一番事业。

在莱曼的眼里,霍加斯出版社是“一件艺术品”。因为足够小,它没有僵化的分工,每个人必须对每件事亲力亲为;因为足够小,它才那样显著地体现出了个人趣味。莱曼之所以会热心在霍加斯工作,除了霍加斯作为一家独立出版社散发的魅力,更重要的是那一沓沓稿件一摞摞样书的背后坐着弗吉尼亚·伍尔夫,她的美丽与才华让莱曼为之折服。莱曼的这种想法颇有代表性。弗吉尼亚·伍尔夫的存在,帮助霍加斯出版社吸引到了一大批才气纵横的中生代和年轻作者,而弗吉尼亚也对奥登、克里斯托弗·衣修伍德、C.戴–刘易斯等新一代作者的作品饶有兴趣,更是在莱曼的激发下创作了“霍加斯书信”系列中的《给年轻诗人的一封信》。

虽然在1939年约翰·莱曼在名义上取代弗吉尼亚成了霍加斯的合伙人,弗吉尼亚依然经常参与书稿的审阅和讨论。霍加斯出版社真正失去弗吉尼亚的日子是1941年3月28日。弗吉尼亚去世后,霍加斯在伦纳德和莱曼的掌管下继续运转,直到两人的合作破裂,伦纳德独自支撑,最终出版社被卖。其实,1941年之后的霍加斯出版社依然出了不少书,也偶有出彩之作,整体却难复昔日的风采。这里头有战争的因素,出版社的一切正常节奏被彻底打乱,元气大伤,更关键的或许还是人的因素:弗吉尼亚不在了。没有了弗吉尼亚的伦纳德也不一样了。伦纳德完全信任弗吉尼亚对作品价值的判断,其他人的意见和她的意见分量不可同日而语。假设弗吉尼亚还在,约翰·莱曼力荐的索尔·贝娄和萨特作品是否就不会被伦纳德拒绝?假设弗吉尼亚还在,莱曼是否就更容易忍受伦纳德的苛刻?还有些区别或许更加主观,更加难以用数据衡量。弗吉尼亚的离去,仿佛也带走了身边某些人最灵光四射的创作状态。1941年之后,伦纳德整理了多部弗吉尼亚的遗作和未结集作品在霍加斯出版,封面依然请瓦妮莎·贝尔来设计,但那些封面,总让人觉得逊色于弗吉尼亚在世时的水平,好像缺了点什么。

给弗吉尼亚·伍尔夫写过传记的菲莉丝·罗斯(Phyllis Rose)说,霍加斯出版社的历史之所以激动人心,是因为它代表了想象力对资本的胜利和创造性思维对经营性思维的胜利。伍尔夫夫妇首先是知识分子,是作家,然后再是出版人,几乎不能算是商人,霍加斯出版社或许是他们最有野心的一篇创作,是他们丰富精神世界的卓绝表达。在那些资本规模庞大、每年的出书量巨大的出版企业的映照下,伍尔夫夫妇的霍加斯出版社如今看来会令人感到不可思议,甚至有点滑稽,但那种富于人情味的拙笨和随性又令人心生怀念和向往。霍加斯最终的命运是被更大、更规范的出版社收购,似乎还是败给了资本,但如果“分久必合,合久必分”是世间万物的原理,会否有朝一日,我们又将迎来由三五同好的个人趣味主导的小型出版“工坊”的复兴?

(顾真,上海译文出版社编辑)