植物如何驯化人类

作者:薛巍 这两年出版界很流行群体传记,就是一部传记不是只写一个人,而是写一组人,比如《那些特别善于表达自己观点的女人们》,或者三位在英国乡村生活的女作家。以前科普方面就有很多这类清单式的书,像《植物远行的十大传奇》《改变世界的七种花》等等。

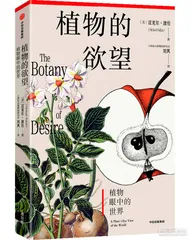

这两年出版界很流行群体传记,就是一部传记不是只写一个人,而是写一组人,比如《那些特别善于表达自己观点的女人们》,或者三位在英国乡村生活的女作家。以前科普方面就有很多这类清单式的书,像《植物远行的十大传奇》《改变世界的七种花》等等。2025年7月新译版的《植物的欲望》也是群像题材,写的是苹果、郁金香、大麻和马铃薯这四种植物。之所以选择这四种植物,是因为除了作者在自家花园里都种过之外,它们还代表了四个重要的驯化植物类别:水果、花卉、迷药植物和主粮。这四种植物又分别对应了人类的四种欲望:甘甜、美丽、迷醉和控制。 作者迈克尔·波伦是美国自然作家、哈佛大学写作教授,已经出版了十本书,其中六本都登上了《纽约时报》畅销书排行榜。他的《植物的欲望》被誉为植物科普经典,在亚马逊上畅销了23年。它有一个核心主张:要颠覆我们对人与植物的关系的认知。在结构上,它又像侦探小说,抽丝剥茧地追溯一些传闻的真相,破除了若干历史迷思。波伦还去了很多地方作实地探访,所以它有新闻报道和游记的成分,在讲解自然知识时,还延伸到了相关的历史、社会学、宗教、人类学、生理学乃至美学问题,所以它让人感觉读了之后特别有收获。

作者迈克尔·波伦是美国自然作家、哈佛大学写作教授,已经出版了十本书,其中六本都登上了《纽约时报》畅销书排行榜。他的《植物的欲望》被誉为植物科普经典,在亚马逊上畅销了23年。它有一个核心主张:要颠覆我们对人与植物的关系的认知。在结构上,它又像侦探小说,抽丝剥茧地追溯一些传闻的真相,破除了若干历史迷思。波伦还去了很多地方作实地探访,所以它有新闻报道和游记的成分,在讲解自然知识时,还延伸到了相关的历史、社会学、宗教、人类学、生理学乃至美学问题,所以它让人感觉读了之后特别有收获。

梁实秋先生有一篇札记叫《关于苹果》,大概写于1970年代,开头说他不喜欢吃苹果,主要是因为他小时候苹果都是先用作供品,等到小孩子可以吃的时候,苹果由于烟熏火燎已经不好吃了。之后,他讲了苹果的发源以及在美国的情况:“苹果最早见于高加索一带,后来才繁衍至其他各处,传至中国好像是很晚近的事……苹果传到美国不到200年。约翰·查普曼(1774~1845)绰号‘苹果种子先生’,他推广苹果的种植近于热狂……苹果种类多达3000种,最著者则不外红黄二种,品质佳者甜脆多汁,稍加咀嚼即有浆汁汩汩下咽。遇到苹果园主人制作苹果汁,则常被邀饮……”

接着,他谈到苹果的营养价值,“苹果产量太多,所以商人就捏造了一句箴言‘日食苹果一个,医生不需看我’,上口合辙,居然腾播于众人之口。其实这只是商业广告的噱头,毫无事实根据。一个中等大小的苹果,平均重量为150克,其中所含之维生素C不过3公丝(毫克),中号180克的橘柑所含之维生素C为66公丝(毫克),相差不可以道里计。苹果对人健康之主要贡献乃其纤维质,有清肠之功,然此种纤维质在杂粮、蔬菜之中所在皆是”。

结合波伦的书,我们可以对梁先生的论述做一些补充。首先,驯化的苹果的祖先具体来说,是哈萨克斯坦山区的一种野苹果树,植物学家称之为新疆野苹果。其次,苹果是何时、怎样传到美国的:新疆野苹果被丝绸之路上的旅人带到了欧洲,然后跟欧洲野苹果杂交,最终在亚欧大陆形成了数以百万计的新奇苹果类型。“对苹果树真正的驯化,要等到中国人发明嫁接术……罗马人栽培了23个不同的苹果品种,还把其中一些带到了英国。”英国的移居者又把苹果带到了北美洲,跟当地的海棠杂交出各种品种。

再次,美国到底有多少种苹果?波伦说:“有一段时间,美国见证了一场苹果热潮,人们跑到乡下,到处搜寻新的冠军苹果品种。只要发现红玉之类的品种,就能让人发美国财,甚至赢得某种名声。普通的苹果品种中出现天赋异禀的品种的概率,通常是8万分之一。这场在全国范围内掀起的热潮,总共发现了数百个新品种。发现苹果优良品种的故事证明,美国人自己能够盯住大好机会,在美国,最后胜出的会是有才干的人。这样一种水果,居然成了美国梦的生动隐喻。”

最后,也是波伦书中的一个核心问题是,在美国大力推广苹果种植的约翰·查普曼到底何许人也?他做了什么?美国人是怎样看待他的,他们又种了多少苹果,然后怎样消耗这些苹果的?约翰·查普曼是“从每一家苹果酒坊后门旁边堆积如山的苹果渣中”把苹果种子拣出来,然后种植后卖树苗。俄亥俄州法律规定,至少要栽50株苹果树或梨树才能获得一块土地,所以苹果树苗不愁卖。移居者喜欢种植苹果树,还因为“它们是家园所能提供的一种让人安心的事物,苹果象征着有人定居、物产富饶的景观。在欧洲人眼中,果树跟干净的水、可耕作的田、黑色土壤一样,都是甜美景观的重要组成部分”。

查普曼不愿意种植嫁接树,所以他推广的苹果并不好吃,只适合用来酿酒。波伦写道:“最甘甜的水果可以酿出最烈性的酒饮,在美国北方,葡萄生长不良,于是苹果通常担任这一角色。苹果酒更安全、更美味,也更易酿造。每个人只要有压榨机和酒桶就能办到。只要发酵几个星期,榨出的苹果汁就可以变成一种略含酒精的饮料,度数大约是葡萄酒的一半。如果想喝度数更高的酒,则可以把苹果酒蒸馏成白兰地,或者冻到零下34摄氏度,就可以制得66度的苹果烈酒。”

“日食苹果一个,医生不需看我”这句健康格言确实是商人捏造的,但直接原因不是因为苹果产量太多,而是因为后来美国一度禁酒,苹果的消耗量减少,只好鼓励人们多吃苹果。 波伦认为:“查普曼不是基督教圣徒,他其实是美国的酒神狄俄尼索斯,扮演了驯化力量和野性力量的双重角色。他是文明的传播者,致力于用苹果树、药草和宗教驯化荒野,但同时又完全以未驯化的野地为家。查普曼的世界非常像古希腊人栖居的那个世界,其中的整个自然和所有体会都洋溢着神圣的意义,风暴、黎明、门口的陌生人,莫不如是。为了寻求意义,人们并不内省,也不仰视,而是会向外打量,会望向土地。”

波伦认为:“查普曼不是基督教圣徒,他其实是美国的酒神狄俄尼索斯,扮演了驯化力量和野性力量的双重角色。他是文明的传播者,致力于用苹果树、药草和宗教驯化荒野,但同时又完全以未驯化的野地为家。查普曼的世界非常像古希腊人栖居的那个世界,其中的整个自然和所有体会都洋溢着神圣的意义,风暴、黎明、门口的陌生人,莫不如是。为了寻求意义,人们并不内省,也不仰视,而是会向外打量,会望向土地。”

在波伦看来,查普曼相信的是泛神论和自然崇拜,因此,植物乃至世界不是我们要去利用和改造的对象。他是一个“天真温和”的酒神,他四处奔走,给人带去苹果种子,在别人家里过夜,给人讲故事。“在他这样一个仿佛来自另一世界的人物的魔咒下,小屋外的世界突然变得很不一样了,不再如此平淡乏味,也不再被牢牢地拘束于此时此地。他的奇谈怪论把平常的风景幻化为展示万般现象的生动舞台。他神秘、极乐的言辞,更多讲述的是大自然无所不在的甘甜。如果他的话语本身没有让大地、奶、酒、甘露像火焰一样流动,那么还有他种下的苹果树,它们在用自己的方式散发着神圣的气息,还有这些树出产的苹果酒,酒精创造的奇迹之一就是让我们周边的世界被意义的温暖光芒笼罩。”写这本书的波伦也就像查普曼一样,让朴实的东西变得光芒四射。

波伦这本书的书名直译是“欲望植物学”,讲人的欲望和植物的欲望的共生关系:植物的欲望只有一个,就是尽可能多地繁育,而人的欲望有很多,植物像是会利用人的欲望来达到自己的目标,因此可以说人类驯化了动植物,动植物也驯化了我们。“今天全美国共有5000万只狗,却只有1万匹狼。狗了解的最重要的东西,也是它们在我们这边演化时所娴熟控制的对象,就是我们人类。狗清楚我们的需求、欲望、情绪和价值,这些都已经融入狗的基因,成为复杂精妙的生存策略的一部分。苹果、郁金香、大麻和马铃薯的遗传之书跟狗在这方面是一样的。”波伦想强调,“在与其他物种打交道的时候,我们过分夸大了自己的功劳。尽管物种驯化代表了征服自然的力量,但就连这种力量也是言过其实的。毕竟,这种特别的舞蹈需要两方参与才跳得下去,而很多动植物选择不跳。比如人类尽了很大的努力,却从未能驯化栎树,它所结的橡实虽然营养丰富,对人类来说却苦不堪食。而栎树跟松鼠合作得很愉快,松鼠每埋下大约四颗橡实,就会不由自主地忘掉其中一颗的埋藏地点。”

波伦这本书影响很大的一个原因是他发出的一个警告:我们驯化植物、消灭其野性、减少了生物多样性,如果走得太远,会导致植物的抗病能力下降。“今天的商业苹果只代表了苹果属基因池中的一小部分。一个世纪以前,市面上的苹果有几千个不同的品种,现在我们种的大部分苹果都只有五六个亲本——元帅、金冠、红玉、麦金托什、考克斯橙枇苹、富士。育种者总是一次次地回到同一口井打水,而这口井越来越浅。对苹果的驯化已经过头了,导致这个种在自然中的生存适应性已经被损害到了危险的程度。”在波伦这本书出版20多年后,这个问题也许变得更严峻了。

波伦书中说:“将一个苹果拦腰横向切开,你会看到中央有五个小室,它们排列成完美对称的星芒状,仿佛五角星图案。”该书新译本的封面上用的是半颗竖着切的苹果,这也证明像波伦那样颠覆人们习惯的认知是很难的。