保值人生:寻找你的生活优先级

作者: jojo

随着楼市的持续跳水,以及股市、黄金市场上上下下的波动,“人生到底什么最保值”的帖子层见叠出。纵观整个人生,除了物质财富保值,还有身体保值、家庭保值、心态保值,等等。

我们和做出不同“保值选择”的小伙伴聊了聊,他们中有人在激流勇进中找到了人生的意义;有人觉得蛰伏才能积蓄能量,“苟住”即胜利;有人向往诗和远方,愿意放下一切奔山赴海;有人认为守住家庭才是生命奥义,什么都不如“一家人整整齐齐”;有人把“做加法”贯彻在生活的方方面面;有人则认为收缩情绪能量,人生才能“续航”得更长久……

每个人都有自己人生的“保值”选择,不妨和我们一起算算“2025年的人生账”,或许你也能在梳理内心的过程中,化解焦虑,持续精进。

我想一直为年轻人打造“浪浪山”

浪浪山是火爆动画片《中国奇谭》里小猪妖生活的地盘,被年轻人引申为人生栖息地。从青旅到咖啡馆,陶冶一直在为年轻人打造他们的“浪浪山”,虽然每一代人都有自己的精神信仰和消费习惯,但他们所喜爱的那种自由、开放和包容的氛围始终不变。与其说陶冶是在追逐风口,不如说他自己就很钟爱这种氛围。他始终共情、信任、欣赏年轻人,自己也保持一种年轻的思考角度,在他看来,“灵魂有趣”比什么都重要,这也是他的人生保值之道。

做新鲜有趣的人,比“成功”更重要

理工科直男陶冶喜欢户外运动和玩车,二十年前登山徒步时遇见了各国的背包客,并首次接触到了“青年旅舍”,被其新鲜的理念所打动,于是毅然“弃理从文”。

那时候,青年旅舍是年轻人的天堂,共享宿舍和厨房设施的创新模式,降低了大家旅行的成本。中国首批青年旅舍1998 年在广州、珠海、肇庆建立,陶冶于2005年开设了苏州第一家青年旅舍“青年之家”,三层小楼,以多人间床位房为主,每晚价格30~50元。

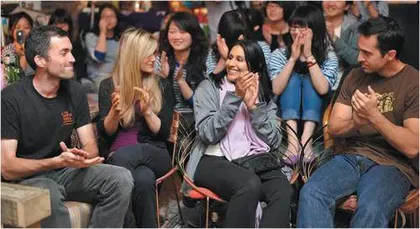

陶冶在“青年之家”见到了很多不羁的、有趣的灵魂。23岁的前台林兔子是报社记者,“诗和远方”存在于偶尔不加班的周末和赶稿间隙的小长假,她放弃了“铁饭碗”,在“青年之家”拿1200元的月薪,但学会了做咖啡、调酒,并用日渐熟练的英文接待世界各地的人;在大厅调试吉他,技法娴熟、乐声激昂的长发青年,定睛一看居然是著名唐朝乐队的吉他手;曾在荧幕上红极一时的大明星,也会抽出时间蜗居在“青年之家”放空自己……

“青年之家”充满了热爱尝试、勇于探索世界的人,这也影响到了陶冶,他被年轻人的热情所感染,甘愿出让利益,让这里变成跨文化的交流平台和年轻人心中的乌托邦。后来,“青年之家”因物业到期而自然关闭,他又与人合伙在桃花坞大街开设了桃花坞青年旅舍。在寸土寸金的历史文化街区,他将极大一部分空间作为共享的公共区域,只为让不同地域、不同文明的年轻人思想碰撞、尽情交流。

理解年轻人,成为“年轻人”

陶冶的青年旅舍在疫情的冲击下黯然退场,他的产业收缩,只剩下一个大型咖啡馆。在这个网红辈出的时代,存在十八年的啡舍咖啡馆俨然是个奇迹,它保留了江南建筑白墙黑瓦、木质结构等特色元素,坐落在十全河畔,喝咖啡的人从小姑娘变成了小姑娘的妈妈。

如今造个打卡景观,请一众博主造势,花钱引流,一个网红店就能横空出世,火半年后再重装,改头换面又继续粉墨登场。但陶冶不认同这种做法,他觉得满足一时的社交打卡的做法很悬浮,年轻人真正需要的是一个独处的空间,一个有边界、有认同的地方。

青年旅舍“自助和助人”的原则被陶冶沿袭到了咖啡馆,啡舍咖啡馆的两层楼都设有自助岛台,配备有冷热水、消毒水杯、餐巾纸等。“我喜欢给年轻人创造边界感,不打扰他们,但他们需要的时候我一定在。”陶冶说。

有两位备考研究生的学生连续十几天在店里整天学习,有时候共点一杯最便宜的咖啡,有时候干脆什么都不点。陶冶也不在乎,甚至嘱咐店员不要过分关注他们。年轻人在啡舍里感受到了自由、包容、碰撞,店铺每天爆满是他们给的“回向偈”。

把青年旅舍变成年轻人暂时的避风港

行业在变化,曾经作为年轻人旅行刚需的青年旅舍也有了很多不同。现在的青年旅舍依靠价格便宜与租住灵活逐渐吸引到更广泛的住客群体,有找工作的、有打零工的、有考研的、有短期落脚的……青年旅舍开始变得和群租房难以区分。

“拎包入住,退房即走”,超高的灵活性让年轻人将青年旅舍作为短暂过渡之所或长期租住之地。

在苏州寻找工作机会的小王住在青旅已两个月了,同时也在观望姑苏区内有独卫、可做饭且价格适中的房源,他说:“因为租房子时被‘无良中介’坑过一次,再加上刚刚开始实习,还有不确定性,不知道能不能在这个城市长留,所以选择租住灵活的青旅。”

青年旅舍暂时变成了解决住房不确定、收入不确定、机会不确定等问题的“中介”。对于青年旅舍客群的变化,陶冶很坦然,他说:“今天的青年旅舍已不再是旅客的独家符号,每一个年轻人的需求,都在改变青旅本身。一个行业的变化也是机遇,二十年前,青年旅舍是盛满自由、包容、开放的空间,二十年后,它依然应该是当下年轻人的避风港。”

他筹划着2025年跟朋友们再重新开一家青年旅舍,新一波的年轻住客,可能是谋求工作与实习岗位的职场人,可能是热爱青旅文化的旅者……但不变的是,有陶冶的地方,永远都是年轻人的“浪浪山”。

进击或退守,30+女性的人生保值之道

电影《好东西》展现了女性职业瓶颈期的选择。宋佳饰演的单亲妈妈王铁梅,曾是知名调查记者,在行业转型中不得不摁灭新闻理想,半年求职未果后开始写公众号、带货直播。三十多岁的女性似乎总面临着“进或退”的抉择,有人偏爱抓住漫长人生中无数微小幸福,有人更青睐奏响不断自我实现的前进凯歌,不同的选择其实殊途同归,都是深思熟虑后去努力实现目标,为人生保值。

安稳的路径,会让我心里更有底

小涵曾是一名私立中学的班主任,拿着过万的月薪,如今是她辞职在家考编制的第二个年头,只为求一份“安稳的自由”。

这并不是跟风,而是小涵在人生计划中“提前交卷”。她是个规划性很强的人,原本的规划是“毕业进入学校—谈恋爱—结婚生子—辞职考编”,相比身边的小伙伴对恋爱毫无兴趣,她毫不掩饰自己对婚姻的渴望,结果现实与规划有偏差,在校两年,始终没有找到心仪的婚恋人选,她意识到,按照原本的规划再等下去,可能要超出考编的年龄范围,便有了“跳级”到终点的念头。

其间她也一直摇摆是否要辞职,直到私立中学的巨大压力快要透支她的身体,以及父母的催婚让她感受到偏离轨迹带来的痛苦,才下定了决心。“我本以为私立中学能相对轻松,没想到学生成绩带来的巨大压力让我每时每刻不得不严格要求自己,不但要恪尽职守,还必须力争上游,否则时刻面临着被辞退的风险,除此之外,家长举报、重大错误都有可能让老师无法续约。”回忆起那段教学时光,小涵依旧能感受到紧张和不安。

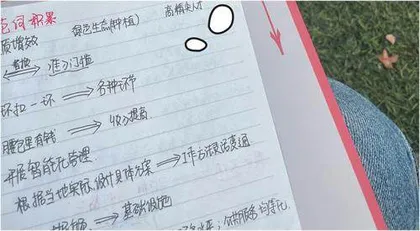

在备考的过程中,起初小涵相对轻松,全职备考一年后,以一名之差落榜,加之职业空窗期太久,就近投递简历也杳无音信,她变得着急起来,勒令自己2025 年一定要考上,内心上了许多的枷锁。她依旧无法自恰,唯一明确的是,坚信这条路是她的未来保值之选,只要走下去,终将带来自由。

保值人生,就是要时刻做“动态调整”

36岁的丹是一个很要强的人,尽管她觉得“要强从来都不是一个好词儿”。她18岁考出小镇去北京上大学,27岁从英国留学归来,十几年不间断奔跑,靠自己的努力一路披荆斩棘,终于抵达了职场的高光时刻,用她的话说,已经和童年的小伙伴“活得很不一样了”。

原本称得上顺风顺水的人生,随着AI 技术的发展渐渐出现了裂痕。AI 暴露了财管类工作的短板,它能轻松做好从前需要大量经验和知识储备才能完成的工作,如前景预测、业务变化、成本控制等,高效又精准。丹除了和机器“斗”,还不得不提前面对强竞争力下的高管困境,“公司裁下一个年薪百万的高管,省下的钱可以招十个大学毕业生,既年轻又有竞争力还出活”。双重压力下,丹终于决定再次奔跑,选择了理财领域。

转型意味着从头开始,于是她破釜沉舟,又像考托福那样潜心励志,辞职把自己关在老家地下室的书房里,一关就是一年半,硬生生攻克了CFA( 特许金融分析师,代表全球投资行业最高水平)。

回到北京后,凭借突出的能力与业内的口碑成功转型,当上了理财规划师。

困住自己的一年半时间里,丹也曾陷入自我怀疑与高度敏感当中,时常沉默,失去了往日的鲜活。但她依旧目标明确,觉得人生如逆水行舟,要想保值,就必须不断地进行“动态调整”。为了这个目标的实现,丹强大到忽略情绪,强大到接受一切,然后灵活改变。她说:“我总是在做,或者在去做的路上。”

“永远向前看”是小涵和丹在阶段性调整中不约而同传递出的理念,她们的选择,在普通人眼里更像是退守与进击,但仔细看来殊途同归,她们都是对“计划”有着执念的人,紧贴人生需求进行未来职业选择,以达到她们憧憬、向往、保值的未来。