张凡:为花丝赋新生

作者: 熊杉

二十载风雨花丝路

认识张凡缘于颜睿去北京拍摄非遗视频,颜睿说这一趟从西安去北京她有很多想见上一面的非遗传承人,中央美术学院的张凡,是她最期待的一位。

围绕张凡的标签有很多:学者、大学老师、首饰艺术家、新晋花丝工艺非遗传承人。她的作品涵盖着对花丝工艺的传承创新,同时也有着对元宇宙虚拟首饰的探索,既古又今,既植根于传统又无时无刻不面向未来。

2003年,因修复文物的机缘,张凡接触到古代宫廷的掐丝工艺精品,细如发丝的金属丝经过工匠的编、织、掐、垒,呈现精致繁复之美,这种奢侈又自由的金属语言将她深深地吸引。彼时的张凡也没想到,这一沉迷,竟是二十载光阴。

2023年初,张凡探望一位耄耋老人,她是国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌制作”工艺大师白静宜。在家中闲聊时,白静宜老师拿出一张夹在本子里的二十年前的照片,照片里张凡坐在工作室掐丝,身后侧身指导的,正是白老师。

“我特别惊讶,我居然从来没见过这张照片。”尘封的记忆被打开,很多复杂的情绪涌上心头。

二十一世纪初,年轻学生都热衷于接受来自西方世界的“新”艺术,从包豪斯到现代主义的启蒙,欧美设计流行于世,大家忙着“觉醒”,而当时在美院求学的张凡却忙着“回去”,她不追新潮,痴迷于古代的工艺和文物。“很长一段时间,我几乎天天从城区跑向郊区的花丝工作室,路途远、耗时长,交通并不便利,但挡不住热情,掩不住热爱。”

掐丝要耐得住寂寞,焊接要经得住失败,花丝镶嵌看似考验的是手艺,实则磨炼的是心性。“丝细容易熔,火一旦控制不好,就会前功尽弃”,这是在美院的花丝课上张凡常告诉初学学生们的话,短短一句,背后是无数个披星戴月的日子。

“衍异”:任作品自由生长

为什么一定是花丝?张凡说因为一件作品、因为一次好奇。她口中说的作品就是明代花丝工艺的巅峰之作——万历帝的金丝翼善冠,这顶帝王之冠处处存在着克制的美感,硕大的体积与轻盈的重量,简约的造型与极致复杂的金工技艺,造就了这件作品的伟大。“我们见过太多堆满宝石的彰显华贵气质的冠冕,我太想知道当时的工匠究竟是怎样劝说万历皇帝打造这样一顶朴素又奢华的金冠的。”

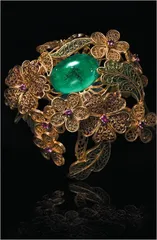

作为一个研究型的创作者,张凡用多年来的艺术创作回应着对传统工艺的理解。在她的“采金为丝,悦饰心裁”个人作品展上,她近年的花丝作品被逐一陈列在中式感十足的微缩景观之中,附有书法题字形式的作品名牌,形成一道古气雅集般的别致风景。

《衍异》系列是张凡花丝镶嵌变革的第一个系列,用她的话说,这是一个会自己“生长”的系列,从第一件作品诞生开始,她每年都会用金属编织的语言为该系列持续创作。她说:“我每年都会创作《衍异》系列的作品,但每年的心情不一样,每年接触的事物不一样,对生活的观察与理解的变化,使得作品的呈现方式并不相同,它有点像个孩子,跟随着我的生命成长而延续。”

《衍异》系列最初的作品灵感来自顾恺之的《洛神赋图》,“飞行云中,神化轻举,以为天仙,亦云飞仙”,金丝编织成飘逸的绸带,坚与柔融合,充满无限的韵律与诗意。

有动感、够轻盈是张凡首饰创作的两大原则,她希望透过首饰去诠释“人”与“饰”之中的“活态美学”。中国古代的珠宝中藏着对人身体的约束与规训,当代的首饰应当是松弛的、自由的、反映现代生活与审美的作品。她将古代金丝编织工艺在技术上进行创新,使得金丝柔软而又易塑形,佩戴之人可以根据衣着任意调节,让戴首饰成为一件审美愉悦又好玩的事。

定义非遗新传承

2006年,在美国华盛顿的肯尼迪国家表演艺术中心,著名歌唱家宋祖英一袭苗族打扮登台演唱,将中国民歌唱给来自世界各地的观众。她头上佩戴的银饰头冠格外引人注目,精致的流苏碎片随着歌声的婉转悠长轻轻摇摆,绚丽夺目。这顶抢眼的头冠出自张凡之手,它让她第一次找到了信心,“当代社会需要”给了当时决心深耕传统文化的张凡最强大的动力。

现如今,走进央美七号楼设计学院,穿过长长的走廊走到尽头,会看到一间首饰工作室,门口的橱窗里陈列着历届学生们的创意习作,推门走进,映入眼帘的是一张张并列摆放的金工桌,其中靠门口的一张桌子上摆满了琳琅满目的首饰工具,这便是属于张凡的讲台。

焊枪一点火,火焰从枪管喷出,金属从素色逐渐变红,焊药在淡蓝色的火焰下慢慢融化,在这张金工台上,张凡培养了一批又一批年轻的首饰创作者,对于技艺的教授与观念的传承,她在实践中积累着独到的经验。

一到寒暑假,设计学院的教师就会带领学生走访全国各地,进行非遗工艺的考察工作,四处走四处看,重新审视非遗的工艺史,进行一番新的理解。“很多非遗传承都是在家族或者小圈子里延续,其实这样并不利于非遗传承和发展,一门技艺只有让更多人了解,同行相互刺激、交流,才能够共同发展。”

如果说和花丝镶嵌的多年“羁绊”是一种缘分,那么大师白静宜就是见证张凡一路走来的有缘人。2023年底,一场隆重的拜师仪式在北京举行,国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌制作”工艺大师白静宜正式收张凡为徒,当张凡念出那句“愿执弟子之礼”时,台下掌声渐响,台上人心潮澎湃。在现代生活中,如此正式的拜师仪式早已不多见,那个瞬间,张凡说她好像变回了二十年前初学花丝的学生。现代教育早已摆脱既往的师徒形式,但面对传统,面对亦师亦友的白静宜,张凡觉得这不仅是一场仪式,更是一种使命感的交接与传承。

“如果教师成为传承人,那么在课堂上面对的就是一二十个学生,学生们来自天南海北,将来有着不同的出口,让这门工艺在未来也有了无限的可能。”张凡说。