雷雨:让时间看见普通人的生活史

作者: 刘昆 小天

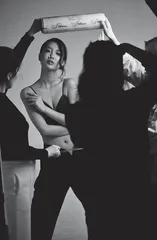

在这里,每一个她,都可以做自己

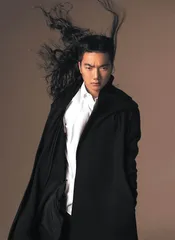

2016年,雷雨在西安钟楼附近租下一个30平方米的地下室,开了自己的肖像摄影工作室。那时,他刚结束一段跟着行业前辈在全国各地拍摄奔走的日子,想拍一些“属于自己的照片”。

他定下了最初的拍摄策略:99元拍肖像,不满意就退款。虽然价格低,但有人愿意来拍,“房租就有着落”。

那时候,雷雨还没成名,常常凌晨三点还在研究镜头,再给自己定个五点起床闹钟,有过借钱维持店面的窘境,也有过高烧二十小时也硬撑着拍完一整天的疲惫时刻。

“那时候我还小,没什么杂念,只想把照片拍好。”

起初来的多是学生,后来主力客户慢慢变成三四十岁的女性,她们在家庭和职场中承担着多重角色,却鲜少为自己拍一张照,来找雷雨,不仅仅是拍照,更是想“ 透一口气”,在镜头前,她们说起孩子、说起工作、说起那些无法示人的委屈和疲惫。“在我这儿,她们终于可以不当妈妈,不当妻子,不当职员,只做自己。”

雷雨说,他当时提供的不只是一组照片,还有一个时空:在这里,可以被认真对待,被认真倾听。

这批“被倾听”的女性,成了他的老客户,有些人年年回到他的镜头前,记录新一年的改变。

有时雷雨也会请她们来聚聚,十几个姐姐围坐在一张长桌前,喝点酒,吃点小点心,东一句西一句地聊。这不是人情社交,而是他表达尊重的一种方式——认真地对待每一个相信他的人。

每一个人,都应该被看见

2018年,雷雨举办了自己人生中的第一个肖像影展《听或者看》,那场展览中,他只展示人物肖像,生动、细腻,带着人与人之间的温度。

展览不仅带来了订单,也带来了很多行业关注。但热度上升得太快、太一致,让他很快察觉出行业的某种疲态:“抄袭我们摄影风格的工作室、影楼特别多,也看不出一家的照片和另一家的有什么区别。”

雷雨想到转型,除了肖像照,还要寻找新的方向。

接下来,他一直在改变,风格不断创新,店面随着影响力的扩大而扩张,从30 平米的工作室,做到300平米的雷雨摄影艺术中心,员工也从几人变成几十人,团队的规模慢慢成型。但2020 年,外部环境突变,他被迫停下来,第一次认真想:做一个摄影艺术家,真正想留下的是什么?

2021年,他开始探索拍摄“全家福”。正巧,从2021 年初开始,《你好,李焕英》《人世间》《人生大事》等亲情题材影视作品在市场上大获成功,更多人意识到:影像记录的不只是外表,还有家里每个人的关系。

雷雨摄影艺术中心迎来了大量的家庭客户,拍摄重点也从个人肖像变成了全家福照。

再普通不过的,是一年又一年的生活

在雷雨看来,全家福是一种家庭档案的建立方式。

它让一个家庭的成员在画面中重新聚在了一起,给孩子留下了唯一 一份“一家三口”的记忆档案。

类似的场景,其实并不少见。雷雨说,他希望通过摄影,帮每个家庭把“平常的一天”留下来,不是为了专门庆祝什么,不用等到谁生日、谁考上大学,也不必非得穿上隆重的礼服,就是一家人团聚的时候来拍一张,留下当下的日常。

雷雨认为,一张照片被留存下来,不仅仅因为摄影师技术好,画面好看,还因为它承载了某段关系的温度。这么多年,他从未把自己从摄影这件事里抽离,团队的节奏也依然延续着他当年的习惯:不急着按快门,先关注人本身。

现在的雷雨,每月要花很多时间在内容研发上,围绕“家庭”这一主题,不断设计新的拍摄思路,也时常问自己和团队一个看似简单的问题:家人之间的温情,要怎么拍,才定格得更真实?

他用影像记录生活,把人与人之间的靠近与陪伴悄悄留在画面之中——在这个流动的时代里,那些看似寻常的日常,其实正在组成一代人生活史中的“家”篇章。