人间四月花满天

作者: 荆大州

清明时节,阿粥从北京坐高铁回荆州,到老宅已经很晚。她简单梳洗后,在奶奶住过的房间睡下了。夜里下起雨来,淅淅沥沥,雨点被风打落在树叶上,又顺着树叶滑落到地面,声音细密而清晰。

阿粥19岁出外求学,后来在北京工作,偶尔回乡一次,都是来去匆匆。这些年,她早已习惯了都市的灯火喧嚣,可此刻,在雨声里,她依然能听出风的走向、院中葡萄藤的窸窣,以及雨滴落在青瓦上,沿着屋檐滑落的声响。

这一夜,她梦到了奶奶。

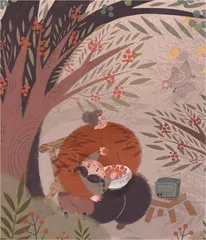

奶奶站在院门口,冲着小阿粥笑,招呼她快回家吃饭。院子里葡萄藤的嫩叶刚刚钻出枝头,阳光透过叶隙洒下碎金。小阿粥从打谷场跑回来,在院门口,一边喊着热,一边脱掉外套,甚至想要脱裤子。

奶奶忙过来拦住她,一边笑一边骂:“你是个女伢,回屋里再脱。”

阿粥在梦中看着昔日的祖孙俩,泪水湿透了枕头。

1.早春·油菜花可以蒸着吃

阿粥九岁那年春天,母亲重病,父亲不得已带母亲去山中养病,把阿粥留给了奶奶照顾。

奶奶早年间瞎了一只眼睛,耳朵也不好使,但她一力担起了照顾阿粥的重任。这一年,奶奶六十五岁。

阿粥从小在外公外婆家长大,跟奶奶并不亲近,现在突然要与她相依为命,心里别扭。

晚上,两人睡一张床,阿粥抱了枕头,自己跑到床尾,和奶奶一人睡一头。

第二天早上,奶奶喊她起床,桌上放着一碗热腾腾的面条,上面卧着一颗荷包蛋。奶奶家里的土鸡蛋,一向是要攒起来卖钱的,小孩子们轻易吃不到。

阿粥珍惜地一小口一小口吃完了。

中午放学回家,奶奶还在地里没回来,阿粥去喊,奶奶没听见,默默地摘着油菜花。隔壁的麻婆在旁边大声嘀咕:“聋婆子又糟蹋好东西。”

奶奶好像没听清,还冲人笑。

阿粥自小泼辣,隔着篱笆骂回去:“你满脸麻子还抹粉,你才是糟蹋好东西!”

麻婆听了,气得仰倒。

邻居麻婆,因为脸上长了很多麻子,大家就这么叫她,以致后来阿粥都不知道她真名是什么。整个村里这个年纪的老太太中,就她爱往脸上抹粉。

奶奶牵起阿粥的手,笑呵呵地回家。

回到家,奶奶把油菜花洗净,拌上糯米粉,加点豆豉和猪油,放进蒸笼里。

阿粥从没想过油菜花还能吃,而且这么香。

这个春天,阿粥还知道了地里的野韭菜可以切碎了放在汤里提味、田埂上的婆婆丁可以凉拌了吃、雨后地上长出来的一种叫地捡皮的菌子细细地洗干净了也可以炒着吃……日子虽清贫,却有滋有味。奶奶变着花儿给阿粥做好吃的,一个春天把她养得白胖了不少。

没多久,阿粥抱着枕头,回到奶奶床头睡。

2.盛夏·夜的花鼓戏

日子过得飞快。到夏天的时候,阿粥已经习惯躺在奶奶怀里,奶奶打着蒲扇给她扇风。农忙时节,村里家家户户收完小麦,又忙着在打谷场上晒粮食,忙完这一季的庄稼,阿粥最期待的日子就来了。

第二季的庄稼还不着急种的时候,村里有过大寿、办婚礼的人家,会请人来唱花鼓戏。花鼓戏是阿粥家乡的戏曲,历史悠久,荆州一带方言相似的县城里,人们称之为“荆州花鼓戏”或者“沔阳花鼓戏”。

暑假到了,姑妈托人带话,让奶奶和阿粥去她家住几天。阿粥高高兴兴去了,表哥表姐悄悄告诉她:“高家爷爷八十大寿,晚上有戏看。”

到了傍晚,高家门前的打谷场就有人开始忙碌着搭戏台了。阿粥跟着表哥表姐,早早搬着竹椅占好位置,拉着奶奶坐在台下等戏开锣。

天终于黑了,灯光亮起来,幕布徐徐升起,穿着戏服的人走上台,在灯光照射下,简陋的戏台也显得华丽而隆重。锣鼓响起来,浓墨重彩的人仿佛置身遥远的时空,装扮美丽绝伦的女子开始唱:“风吹杨柳条条线,雨洒桃花朵朵鲜……”

台上的戏是用当地方言唱的,阿粥能听懂,戏名《站花墙》,讲的是官家小姐王美蓉的父母嫌贫爱富,想将女儿嫁给贼人张宽,王美蓉在丫鬟春香的帮助下,与贫穷却正直的读书人杨玉春在花墙下相会并最终喜结连理的故事。

奶奶看得十分投入,还能跟着小声哼唱几句,阿粥发现奶奶悄悄哭了。晚上,姑妈叹息说:“你爷爷以前也很爱这出戏。”

阿粥心里隐约猜到奶奶为什么哭了,爷爷已经过世十六年了。

“你爷爷过世的时候,我都还没出嫁,你爸爸还没成年。你奶奶愁得一直哭,哭到发高烧,眼睛哭瞎了一只,耳朵也几乎聋了。但是她后来振作起来,一个人养大了六个子女。现在还能帮忙带你,是不是很了不起?”姑妈感慨。

阿粥这才知道奶奶的眼睛和耳朵都是因为伤心才坏掉的。一个人要多伤心才会流那么多眼泪呢?阿粥是从未见奶奶哭过的。奶奶一向沉默寡言,又因为耳背,别人说什么闲话她也不在意,对谁都笑眯眯的。

那个晚上,阿粥睡在奶奶怀里,抚摸奶奶那只坏掉的眼睛,问她还疼不疼。奶奶笑笑,抚过阿粥的背:“早就不疼了。快睡。”

阿粥那晚迷迷糊糊中还在琢磨:奶奶的耳朵真神奇,有时候很轻易就能听清她的话,但是怎么听不到麻婆的碎嘴呢?

3.秋日·如果有一种花秋天才盛开

麻婆是个爱美的老太太,每天除了往脸上抹粉,头发整整齐齐地盘好,还会往头上插一朵野花。只要她不开口,阿粥觉得她还算个有情趣的老太太。

那年秋天,麻婆在房前屋后种的菊花开了,有黄的,还有紫的,十分漂亮。

村里没人有闲情逸致种花,阿粥也不知道去哪里弄菊花的苗,就求到麻婆头上,问她能不能给一棵。

麻婆却警惕地摇头:“那怎么行?你要了一棵,别人也要,我这一年忙活的花可就都没了!”

阿粥嘟囔:“小气,我还不稀罕呢。”

第二天一早,麻婆怒气冲冲地拍着阿粥家的门:“聋婆子,你给我出来!我好好的菊花一夜之间全给铲了,一定是阿粥干的!”

麻婆嗓门大,大家都跑来看热闹。麻婆骂得越来越难听,甚至开始指责阿粥没家教。奶奶被迫当着众人的面,轻声问阿粥:“是不是你干的?”

“不是!”阿粥涨红了脸,强忍着眼泪,“我喜欢菊花,怎么会去铲呢?”

奶奶轻轻拍了拍阿粥的头:“奶奶信你。”

麻婆还是不依不饶,骂骂咧咧了好几天。直到不久后,村里又有了新的闲话,这事便慢慢被人遗忘了。可麻婆和奶奶的梁子是结下了,她再也不和奶奶打招呼,每次路过阿粥家,总是狠狠地瞪上两眼。

若干年后,有一次,阿粥回家过中秋节,奶奶讲麻婆不在了。

就在几个月前,麻婆已经起不来床了,昏昏沉沉地喊着要喝水,家里却没人应答。奶奶听到,进屋给麻婆倒水喝,麻婆在老邻居的怀里落下泪来。奶奶跟阿粥说起这个场景,也落下泪来。

阿粥愣了一下,想起小时候麻婆整日骂骂咧咧的模样,沉默了一会儿,轻声说:“奶奶,你是个好人。”奶奶摆摆手:“人啊,谁都有难的时候。”

月光落在桌上的柚子皮上,空气里浮动着一丝清甜。阿粥忽然觉得,那个夜晚格外宁静,宁静得让人想记住一辈子。

4.寒冬·雪花也是花

那年冬天,村里下了一场大雪,雪没过了阿粥的脚脖子,她放学回来冷得直哆嗦。她的棉袄已经短了一截,袖子盖不住手腕,露出的皮肤被寒风吹得生疼。奶奶看着她的样子,没说什么,只是默默地从柜子里拿出夏天晒好的黄豆,去邻居家换了两斤棉花。

第二天,奶奶拿出一块藏了很久的棉布,仔细地量着阿粥的身高,把布料裁剪好。她坐在屋门口,一针一线地缝制新棉袄。

新棉袄做出来了,厚实又暖和,唯一的缺点是颜色土气,款式也大了些。阿粥穿上后,觉得自己像个圆滚滚的土豆。

奶奶看出了她的心思,第二天悄悄拿出多年前的绣花针,找来一些丝线,在棉袄的袖口绣上了蝴蝶和小花,还在领口的位置用银白色的丝线绣了一朵雪花。她拍拍阿粥的手,说:“雪花也是花,别人都没有。”

阿粥穿着新棉袄去学校,女同学都围过来看她的衣领:“好漂亮的花,你哪里买的?”阿粥挺直了腰板:“是我奶奶绣的!”

那天一放学,回到家的阿粥就吵着让奶奶教她绣花,奶奶摇摇头说:“我们小时候,女孩子要是不会针线活,将来不好找婆家。如果奶奶能读书,也不用学绣花呀。奶奶羡慕你。”

那个时候,阿粥的成绩在班上一直中不溜儿。家里三个孩子,爸爸妈妈也照看不过来,任由她夏天下河里游野泳,冬天上田埂放野火,日子过得张牙舞爪。

但听了奶奶的话后,阿粥突然领悟到什么,学习成绩突飞猛进,那年学期末,她冲进年级前三名。

冬夜漫长,阿粥钻进奶奶怀里,暖暖和和地躺着听屋外北风呼号和雪花落下来的声音。奶奶是听不见那些细小的声音的,阿粥就形容给奶奶听:咔嚓一下,是树枝刮到房檐了;咯吱咯吱,是有人在踩着雪走夜路;哎呀一声,是那个人摔倒了,哈哈哈……

5.人间四月·青松依旧

回老家的第二天,阿粥醒来时,窗外依然下着蒙蒙细雨,昨日梦中的情景历历在目。奶奶已经过世二十年了,这二十年里,阿粥工作、恋爱、结婚、离婚,经历背叛、重病、彻夜痛哭,她有时候质疑:如果人生苦多乐少,何必非要活着呢?

但在觉得自己支撑不下去的时候,她总是习惯性地回老宅一趟,像是在寻找某种力量。她想起《飘》里的斯嘉丽,无论命运如何折磨她,她总要回到生活过的塔拉庄园,像是那里埋藏着支撑她走下去的根基。阿粥也是如此,哪怕那里最爱她的人已不在,她依然相信会在老宅中重获力量。

每次回到老宅,阿粥都会忍不住想:如果奶奶还活着就好了。也许奶奶无数次想过“如果爷爷还活着就好了”,可她终究等不到那个“如果”。她人生的不可测在于,不得不一个人硬抗命运,以单薄之躯迎击急风猛浪,这个看似柔弱的女人,终究以不屈之志,一步一步走出人生这场风雨。

阿粥恍惚想起,成年后的一个秋夜,她曾问奶奶:“以前日子特别难的时候您是怎么撑过来的?”奶奶轻声说:“想着不能让你爷爷闭不上眼,想着不能让孩子们吃不饱饭,没想到这日子过着过着就过来了。”

阿粥清扫着奶奶墓碑上的青苔,一棵苍翠的青松为她遮住了细雨。这棵青松是奶奶安葬时阿粥亲手种下的,当时一棵小小的树苗如今已经枝繁叶茂,将她庇护在一方小小天地,就像奶奶曾经张开双臂,为幼小的她挡住人生的风雨。

阿粥明白,奶奶当年的坚韧,也许早已在她身上生根,从前那个快乐的小孩,如今也走到了必须硬抗命运的年纪。

她看着清明细雨里那些祭拜悼念亲人的人,某种力量从心底缓缓升起。是啊,心中有塔拉庄园的女孩,怎么会轻易屈服呢?得到过奶奶庇护的女孩,又怎么会害怕命运?

千百年来一代一代人奔赴四月之约的意义,可能就在这里吧。