以形说理:小学数学提质减负课堂教学策略研究

作者: 蓝秀华

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)15-0042-04

“双减”背景下,打造提质减负的数学课堂势在必行。面对不同的数学知识,应探究减轻学生心理负担的同时提升课堂效率的策略。教师尝试将课堂还给学生,以学生为主体、教师为主导进行教学,在这种模式下,学生负担明显降低,但是在面对抽象的数学知识时,学生难以理解。而通过将直观的图形与数学理论相结合能帮助学生理解知识的内部逻辑推理过程,实现敢说、会说、能说。下面以北师大版小学数学说理相关内容为例,进行具体阐述图形成为说理课堂新趋势下的教学策略及其普适性,如何实现数学课堂提质减负的目的。

一、说理课堂中呈现的教学问题

相较于传统由教师主导的数学课堂,说理课堂做到了将课堂交还给学生,以学生思维作为教学主线,教师在旁给予指导和启发完成数学知识的学习。但是在实施中,明显的问题就是学生不会说,无话说,说不出。突破以上教学困境,成为教师在说理课堂中的新思考。除此之外,说理课堂是学生逻辑思维以及推理能力的一种表现形式,能够有效做到减轻学生负担,提升教学效率,但不适宜的教学策略会使得教学效果大打折扣。选择何种教学策略,以及面对数学四大领域知识,它是否具有普适性,也成为教师需要重点关注的内容。

二、说理课堂问题分析与解决策略

(一)明晰"说理”概念

结合说理课堂出现的两种教学问题,学生在教师指导下首先要明确自身对说理概念的理解,从概念出发思考做法。

1.小学数学学习中处处皆说理

说理这个概念中“理”指什么,这是教师和学生都需要明确的内容。因数学自身严谨的学科特性,一些教师和学生会认为“理”就是数学问题的求解方法,即“怎么做”,从而忽视在解决数学问题中的算理或者说推导的原因,也就是常说的“为什么”以及“怎么做”。所以在说理课堂中首先需要改变教师和学生的观念,由只关注学科知识内容,拓展出问题的不同方面,从问题分歧、猜测验证、实践过程、完善拓展等详细讲述说理过程。另外,教师要及时给予肯定,学生在教师鼓励下很快就会敢于张口说,学会说,明白学习过程中处处皆说理。只有在学生明白说理概念的前提下,数学说课课堂才能实现高效且准确的实施。这样,学生在概念指引下具有清晰的说理目标和方向,会对数学产生兴趣,而不觉得数学是学习的负担。

2.说理有范围,也要有逻辑

在学生明白说理的范围不只是说出运算方法的同时,教师也一定要注意拉住学生思维的“缰绳”。小学生思维容易发散,这有利有弊。说理课堂注重培养学生的逻辑思维,提升其推理能力。在教学时,需要学生关注核心问题,在思维发散的过程中也要有自己的探究主线,即寻求多种求解思路的同时,也要以问题为本质,抓住其中的思维关键点。例如,在学习北师大版“加减法运算”时,加法与减法是在一起进行学习的,但是问题聚焦“一共有15支铅笔,小兔子买走9支,最后还剩几支铅笔”,对其中“还剩几支”,学生在进行说理过程中,可能使用加法运算思维。但由于此类思维过程在问题中属于逆向运算,学生在说理过程中讲述小兔子的9支铅笔后,继续一个一个数,数到15支时就可以知道还剩几支。数的过程中因需要对9以后的数字进行第二次数数才能得出答案,也就是说必须在9支以后重新从1开始数,数到第一次数数时的15截止,在不借助外物数数时,对学生的逻辑思维能力要求较高,可能造成这个说理过程的混乱,加剧学生的学习负担,造成课堂时间内的效率降低,所以必须规定说理范围。对此,教师可以以学生的知识储备为依据进行说理内容规划,在引导学生回到正确的说理轨道的同时,还能维持学生现有的思维框架。此前,学生已经对10以内的数字和小棒数数熟练掌握,所以在使用加法思维时可以加入具体的实物辅助学生理解,使说理范围控制在需要学习的加减法运算中,远离多次重复数数造成的逻辑混乱,不会破坏学生现有的说理过程,有效提升课堂效率,减轻学生的心理压力以及逻辑负担。综上所述,说理范围指的是学生逻辑思维或者说实践能力的边界,而不是说理类型的减少,另外,这个范围的固定方式就是逻辑环节中学生的知识储备。

(二)图形对学生说理的有效促进

小学生仍旧处于形象思维向逻辑思维的过渡阶段,故使用形象直观的实物辅助说理有利于学生说理能力的提升。由于实物的体积不固定且使用场景有限,说理时不能做到立用立取,图形因此进入人们的视野,它也是一种数学符号。学生通过绘制不同的图形,将算理与图形内容进行融合,梳理逻辑思路,促进说理表达能力的提升,并且这种方式在初高中阶段依然是学生解题说理的“好帮手”,故选择图形等直观符号在说理课堂中进行使用有助于提升学生的说理能力。

图形与说理的结合并不止存在于小学数学,在初高中阶段也不在少数,故在数学思想方法中特别提出“数形结合”,它利用图形与数理间密切的关系,抓住研究对象的数学特征,使复杂的数学问题简单化,使抽象的数理形象化,使学生思维负担与压力减轻,从而实现高效课堂。

三、数形结合在不同领域说理课堂中的具体应用

由于数形结合思想的特性,教师多在数与代数、图形与几何领域的说理课堂进行使用,却很少提及它对统计概率领域和综合与实践领域内的使用。教师需要打破这种固有概念,发掘数形结合更多可能性,才能引导学生不拘泥于传统思维模式,寻求不同的解题方法,只有学生自身明白蕴含的数学道理,才能够讲清数学原理,形成有效的说理课堂。

(一)数形结合在统计与概率说理课堂中的应用

数形结合思想在小学阶段统计与概率的数学学习中最典型的应用就是数据统计图,此部分教学难度不高,属于学生能够自主探究的范围,适合培养学生的说理能力。下面就通过说理三步骤“是什么”“为什么”“怎么做”讲述学生如何在教师启发下,使用数据图形进行相关实际问题的说理过程。以北师大版四年级下册“栽蒜苗”的教学为例,在课堂开始前,教师已经创设问题情境并带领学生进行了栽蒜苗的实践活动。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251512.pd原版全文

创设问题情境:王爷爷最近十分想吃炒蒜苗这道菜,因为蒜苗的生长情况不定,他决定从本周一开始种植,请问几天后蒜苗长势缓慢,可以采摘?

此前,学生对栽蒜苗的具体情形缺乏一定的实践经验,所以为使学生有“话”可说,教学第一步就是实践活动出真知。教师带领学生分小组协作栽种,并进行14天相关情况的记录,但对记录方式并未做出详细规定。一段时间后,教师引导学生展示记录结果。在此部分,学生进行第一次说理。

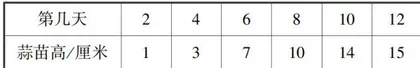

部分学生讲述自己使用的就是“天数 + 高度”的直接记录法。这就是说理第一步“是什么”,随后讲述使用这种方法的原因是想要快速记录蒜苗生长状态,但是在这种情况下,并不能直观看出蒜苗长势,无法回答王爷爷的疑问,逻辑推理中断,故教师再以问题启发学生:长势除了用数字可以表示,还能使用什么工具呢?在一年级刚学习数字时,使用小棒进行表示,使数字与其对应,后来,用正方形、长方形等平面图形来表示见到的物品形状,蒜苗的高度可以使用类似的方法吗?有学生会立刻答出,直接用不同高度的蒜苗进行直观表示,教师补充追问:蒜苗的高度会逐渐生长,不会停留在特定的高度,学生会尝试第二种,尝试画出一个平面图形进行表示。此时,完成说理第二步“为什么”,下面就要开始进入正式实践部分,即“怎么做”。学生在教师引导下,将收集的数据记录在表格中,表格的使用可以使数据呈现更直观,便于核对其中的数据内容(表1)。

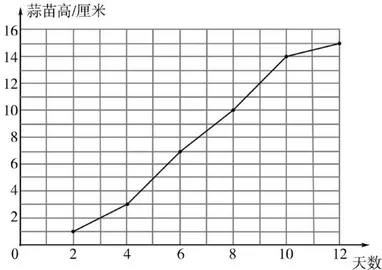

随后根据数据,学生想到蒜苗的高度虽然不可以保留,但是可以将它们画下来,用不同的线段表示。教师在旁提醒,为了比对高度,所以线段表示时其中一端必须对齐,比较另一端。学生在画图后发现点与点之间的高度比较用肉眼观察易发生错误,例如,跳过某一天数据比较,所以想要尝试使用数学符号将它们统一起来,于是再次想到线段,线段的固定需要两点,这样就能够保证各个数据之间不会发生跳对错误。故将所有数据点顺次连接,但新的问题接踵而至。线段太多,比较时不够清新直观,学生尝试简化图像。教师引导学生所有的蒜苗表示是在同一环境下进行的,将环境统一表示,可简化图像。学生由教师启发想到可以将数据表示在不同的标尺下,根据不同格子对应点的不同方向标尺含义,对每一点进行确定,舍去多余线段,只留下数据比较过程中表示高度变化的线段。最后就形成了折线统计图(图1)。

其中格子图相关知识在学习条形统计图时,学生已经涉及,但是并未具备数据敏感度,在教师引导下进行了实际应用。至此,学生完成第一次说理过程,可是王爷爷的问题并未解决,故进行第二次说理,此时,学生对问题解决已具备相关逻辑推理思路,课堂效率显著提升,且学生数据处理负担明显降低,心理压力减小。

学生自主进行第二次说理:在问题解决过程中使用的是折线统计图,这类统计图能够直观反映数据的涨幅情况,与王爷爷的要求相吻合,如果后一天比前一天长得快,高度比较时线段会变陡,当线段平缓时,就是王爷爷可以采摘的天数。故画出统计图,描出数据点,连接线段,观察统计图,第10\~12天时,线段较前面所有天数都平缓,王爷爷在此时可以采摘蒜苗。第二次说理比前一次逻辑推理过程清晰且缜密,另外,统计图的使用使抽象问题直观化的同时,也使学生的说理过程变得简单易懂,有理有据,实现说理课堂高效化,学生课外负担降低。

(二)数形结合在综合与实践说理课堂中的应用

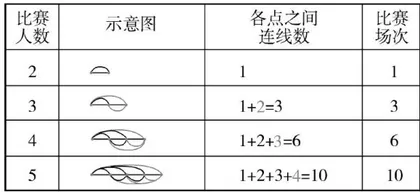

综合与实践活动因其自身特点鲜明,对学生实践能力的要求较高,也是学生说理的良好环境。此类数学知识内容范围并不固定,鼓励学生根据学习到的数学知识尝试自主探究,解题方式多样,所以学生的说理过程丰富,教师要注意引导学生发散思维的同时,关注核心问题。以北师大版数学六年级上册比赛场次说理课堂为例,本次教学是在学习完数据统计中表格法以及条形统计图相关知识后进行的,这也是学生能够进行说课课堂的依据。实践活动主要聚焦“班级内10名同学进行乒乓球比赛,每两名同学之间进行一场,一共比赛几场”。另外,为保证学生在说理过程中有内容说,须创设真实情境,所以教师通过对本班情况的了解,加入了现实元素,发挥班长和体育委员的引领作用,使全班说理气氛浓烈,学生表达欲增强。随后学生基于前期说理知识的渗透,决定从“是什么”“为什么”“怎么做”三个阶段进行说理。教师可以引导学生思考:乒乓球选手众多,怎样保证在安排比赛场次过程中不重复,不遗漏?

学生先想到利用表格进行统计,但人数较多,比赛场数也相应增加,表格排列太多,后续发现规律不易寻找,需要进行完全统计才能找到变场数,需要较长时间,则先搁置,转向寻求简单算法。第二次进行说理尝试,学生想到了之前学习的数形结合解题方式,所以使用不同的点代替学生,利用两点连线的线段代表两个人进行了比赛,最后统计所有的线段数量,即比赛场数。但线段数量较多,不易统计,怎样化繁为简,寻找其中规律,学生在教师引导下发现图形表示更有利于说理,且图形清晰,也利于听者理解,所以继续尝试使用不同的图形进行解题。最后学生发现将所有选手代表点放在同一条直线中,画弧线代表场次,计算弧线数量,更直观体现其中规律,故进行画图尝试统计(表2)。

学生结合画图连线,记录比赛场次变化,最后得出比赛场次增加人数时会在原有的基础上增加对应现有人数减1的场次,使用连加法的递推计算公式即可得出10名同学时的比赛场次。在此过程中,学生首先确定使用画图法;其次探究不同的画图方式对结果的影响,确定弧线画图;最后进行实践操作,得出答案。不同解题方式的探究中,学生针对问题内容做到有话可说,善说,会说,减轻课外探究负担,提高课堂效率。

四、结论

以形说理,有助于学生明晰逻辑思维,从“是什么”“为什么”“怎么做”三方面进行具体阐述,做到敢说,能说,会说。图形的使用成为说理课堂中开启学生思维的“钥匙”,注重课堂质量,践行小学数学提质减负课堂。

参考文献:

[1]江学攀.敢说·能说·善说:培养小学生数学说理能力的策略[J].试题与研究,2024(32):85-87.

[2]尹延斌.思维可“说”分析有“理”——建构小学数学“说理”课堂的实践研究[J].理科爱好者,2024(5) :199-201.

[3]张淼.数形结合巧说理,思维碰撞促提 升[J].数学教学通讯,2023(28):69-71.

[4]高敏.项目式教学在小学数学教学中的应用——以人教版数学四年级上册“条形统计图”教学为例[J].甘肃教育研究,2024(16):66-68.

[5]黄丽滢,李爱民,叶建云.例谈“比赛场次”的教学[J].中小学数学(小学版),2024(5):55-57.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251512.pd原版全文