初中数学易错题成因及其解决策略研究

作者: 石贵萍中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)15-0070-04

易错题对学生的学习效果有着直接的影响,还会影响学生的学习态度,所以引导学生及时有效地解决易错题非常重要。学生的学习是一个不断解决错误的过程,而指导学生正视错误,分析错误的原因,才能让学生获得成长。学生犯错是他们思维暴露的过程,教师可以此为契机,对学生开展针对性指导,一来深化学生对学科知识的理解,二来促进学生深度学习的发生。因此,加强对学生易错题解决方法的分析非常重要。

一、初中生数学易错题的成因

学生解题效率不高一直是困扰师生的难题,特别是面对新课标提出的核心素养教学要求,如何在短暂的时间内提升学生的学习效率,成了摆在教师面前的一道重要课题。通过对学生日常作业、课堂小测的检查,文章总结了学生的易错题并深入探寻了学生出错的原因。

第一,前摄干扰问题。经过大量训练,学生已经了解了大概的题型,这就很容易出现“学生一看就懂,一做就错”的现象,并进入同类型问题的陷阱,即便是教师反复讲解、万分叮嘱,依然没有成效。所谓的前摄干扰,指的是学生在接受新知识的过程中会受到以往经验与知识的干扰,导致解题错误。这种现象与学生不良习惯有关,其根源在于学生没有真正掌握知识的本质。

第二,学生对前概念认识不清。学生对前概念的认识是影响学生解题的一个重要因素,特别是在初中阶段,数学概念多且抽象性很强,如果学生在学习中没有真正把握数学概念,便会在解题中出现错误。同时,学生对前后数学概念理解不清,混作一团,也会提高出错率。关于这一点,教师需要在课堂上对学生加以指导,一来解决学生概念不清的问题,二来调动学生的数学学习热情。

第三,忽视题目中的隐藏条件。很多数学练习题存在隐藏条件,如果学生在解题中没有认真分析,便会出现错误。特别是一些综合性的训练题,涉及的知识点多且广,学生只有认真提炼隐藏条件、分析条件间的关系,才能明确解题的思路,开始正确的解题之旅。但一些学生存在读题理解偏差的问题,影响了解题的准确性。

第四,以偏概全。一题多解是初中数学问题的一个普遍现象,比如有理数运算、绝对值方程问题、相似三角形等,需要学生运用严密的思维,综合多学科知识去求解,这对初中生的能力要求很高,不仅需要其具有思维能力,将问题梳理清楚,还需要学生具有分类讨论意识。

二、初中数学易错题的解决措施

数学是初中阶段的一门重要科目,对学生来讲存在一定的困难,以至于学生在学习中总会出现一些易错题,这不仅降低了学生的学习热情,还影响了学生的数学成绩。对此,教师需要认真思考。实际上,学生的错误是被放错了的资源,教师只有合理运用,才能收到良好的效果。

(一)突破生活或相近知识干扰,解决前摄干扰引起的错题

学生在接触新的数学概念之前,已经具备了一定的知识或生活经验,但教师是否提前了解学生的前概念并做出合理的处理,决定了是否会对学生现有知识学习造成干扰。一般情况下,两个知识点既存在相似点但本质又有区别的时候,对学生的干扰作用最大。例如,对“有理数的大小比较”的学习,学生很容易忽视数前面的符号、绝对值等,从而出现错误。仔细分析,是学生没有掌握有理数概念,还是学生没有完全掌握有理数比较的方法。细究之下,可能什么原因都有,但造成学生解题失误的“前摄干扰”因素不容忽视。为了帮助学生消除前摄干扰因素的影响,教师就必须让学生的错误暴露出来,指导学生开展分析,在错误中摸索出一条此类问题的解决方法,从而认识到知识的本质。

1.暴露学生的错误

为了避免学生混淆有理数与小学所学的正整数与负数的概念,教师可以借助例题引导学生思考,让学生在做题中将自己的错误暴露出来,从而正确解决问题。例如:“已知 a > 0 , b < 0 ,且 ∣ a ∣ < ∣ b 1,尝试比较 a , - a , b , - b 的大小?”有的学生在解题中写道:“因为 a > 0 , b < 0 ,所以  在原点的右边, b 在原点的左边,所以 a > b ,又因为 ∣ a ∣ < ∣ b ∣ ,所以 - a < - b 。”对 a 和 - b 的比较,学生一时间会将-b作为负数来比较大小,进而出现了 a > - b 的情况,从而导致答案出错。

在原点的右边, b 在原点的左边,所以 a > b ,又因为 ∣ a ∣ < ∣ b ∣ ,所以 - a < - b 。”对 a 和 - b 的比较,学生一时间会将-b作为负数来比较大小,进而出现了 a > - b 的情况,从而导致答案出错。

2.运用数学方法指导学生比较有理数大小

依然以上述的问题为例,对学生出错的点a > - b ,虽然教师讲了很多遍,让学生在比较的时候认真分析数的正负,但依然有学生会忘记。为此,教师指导学生用数轴的方法比较,首先画出一条数轴,然后根据题目给定的条件 a > 0 , b < 0 ,可以得知  距离原点的距离要小于 b 到原点的距离,并在数轴上表示出

距离原点的距离要小于 b 到原点的距离,并在数轴上表示出  与

与  ,再根据一对相反数在数轴上的位置特点“分别在原点的左右两边并且离开原点的距离相等,在数轴上又可以表示出

,再根据一对相反数在数轴上的位置特点“分别在原点的左右两边并且离开原点的距离相等,在数轴上又可以表示出  ,最终得到 b < - a < a < - b 的结果”。对填空题中有理数大小的比较,教师可以指导学生运用特殊值法进行比较,简单方便而且准确率高。

,最终得到 b < - a < a < - b 的结果”。对填空题中有理数大小的比较,教师可以指导学生运用特殊值法进行比较,简单方便而且准确率高。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251519.pd原版全文

(二)制造矛盾,完善学生的数学概念

在学习数学概念后,一些学生依然没有建立起完整的认知,导致出现概念错用的现象。究其根源在于,学生将现有概念与之前的概念混淆。所谓的前概念就是学生在学习前所具备的概念,可以归纳为正确和错误两个类型。如果学生的前概念正确,那么学生的学习就会出现正迁移;如果学生的前概念错误,则会影响学生对新概念的理解,阻碍学生的学习。因此,教师在组织教学的过程中,要善于制造冲突,引发学生的思考,帮助学生不断完善数学概念。例如,在教学“平行线及其判定”这节内容的时候,借助以下问题:

下面说法正确的是: ① 如若 a / / b / / c , b / / c , c / / d ,则 a / / d ② 平行于同一直线的两条直线也相互平行, ③ 垂直于同一直线的两直线互相平行, ④ 过一点有且只有一条直线与这条直线平行。

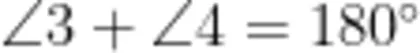

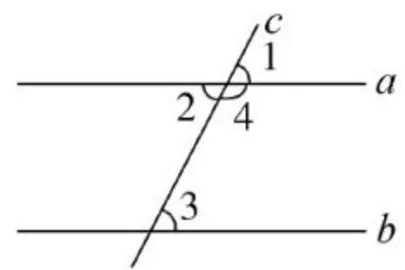

如图1所示,已知直线  和 b 被直线

和 b 被直线  所截,下面结论正确的有: ∠ 1 = ∠ 2 , ∠ 1 = ∠ 3 , ∠ 2 = ∠ 3

所截,下面结论正确的有: ∠ 1 = ∠ 2 , ∠ 1 = ∠ 3 , ∠ 2 = ∠ 3  。

。

一些学生在解题的过程中出现了错误,对第一道问题,学生忽视了在同一个平面内、过直线外一点这些前提条件;对第二个问题,学生没有明确本道问题的解决关键点“只有两直线平行时,同位角、内错角,同旁内角互补”,这是因为学生的认知还停留在小学阶段,默认平行线就在同一个平面内,默认两条直线就是平行的。所以在初中阶段的教学中,教师要重申这一问题,并通过制造冲突,引发学生的思考,再通过指导学生解释、验证等数学活动,最终实现学生的真正理解。

1.制造矛盾,引发学生的思考

思维冲突不是凭空捏造的,而是在问题的推动下,让学生内心深处产生冲突,处于一种矛盾的状态,最终产生相应的思维活动。故而,关于上面的第一道例题,教师提出了新的问题:“垂直于同一直线的两直线呈现什么状态?你可以举例说明吗?”在问题的驱动下,学生开始认真分析,会思考两条直线在同一平面内、在空间内等各种情况下,这两条直线的状态,从而认识到自己解题中的失误之处。

2.说理辨析,澄清错误

为了帮助学生建立起完善的认知,教师要为学生提供自我交流的平台,让学生在表达中完善自己的认知,解决错误。所以对上述新问题的解答,在学生思考的基础上,教师为学生提供展现成果的舞台,让学生在思维的碰撞下认识到自己的不足之处,并加以完善。

学生1:在同一个平面内,如若两条直线垂直于同一条直线,那么这两条直线一定平行,因为直线 b 与 c 垂直于  ,所以

,所以  ,所以直线

,所以直线  平行于直线 ∣ c ∣ 。

平行于直线 ∣ c ∣ 。

这是本课学习的重点内容,大部分学生都能想到。

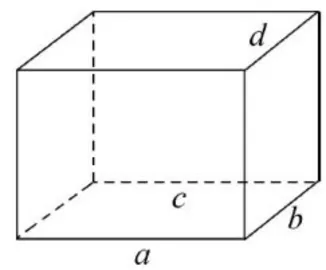

学生2:如果两条直线垂直于同一条直线,那么这两条直线的状态如何,还要考虑不在同一平面内的情况,比如在长方体中(图2),直线  和

和  都与直线

都与直线  垂直,但是

垂直,但是  与

与  相交,直线

相交,直线  与 d 都与直线 c 垂直,但是

与 d 都与直线 c 垂直,但是  与 d 异面,直线

与 d 异面,直线  与 ∣ c ∣ 垂直, b 与 d 平行。

与 ∣ c ∣ 垂直, b 与 d 平行。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251519.pd原版全文