知识之光:文本的力量

作者: 彭李菁

当地时间2025年6月22日,印度泰米尔纳德邦斯里兰加姆,信徒们在兰加纳塔斯瓦米神庙的一座塔门下方的庭院中行走。兰加纳塔斯瓦米神庙位于高韦里河畔,由早期朱罗王朝于9世纪建造,后经潘迪亚王朝和毗奢耶那伽罗王朝扩建,是世界上最大的仍在使用的印度教寺庙,也是供奉毗湿奴神及其配偶兰加纳亚基女神的重要朝圣地。

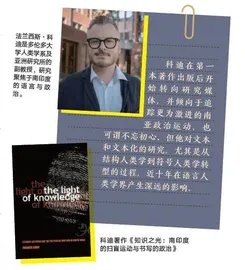

多伦多大学的语言人类学教授法兰西斯·科迪(Francis Cody)的第一本书《知识之光:南印度的扫盲运动与书写的政治》(The Light of Knowledge: Literacy Activism and the Politics of Writing in South India)在我博士毕业的那一年(2014)获得了爱德华·萨丕尔奖(Edward Sapir Prize)。但我与它相识却要在十年之后。这十年间,我奔忙于自己研究的转型,其间乞灵于多位在泰米尔纳德邦进行田野调查或者以泰米尔语作为研究对象的人类学家作品。读到科迪的书那一刻,感觉像是与一位素未谋面的朋友相遇。

泰米尔纳德邦:人类学研究的“沃土”

为什么泰米尔纳德邦和泰米尔语滋养了如此之多的语言人类学(和文化人类学)作品?印度极其复杂的宗教多样性、语言多样性和国家与地区政治形态大大激发了人类学家的灵感。其中南印度又以保存了尤为丰富多样的宗教仪式传统而闻名。长期以来,研究印度的人类学家面临两大难题,其一,种姓制度是人类学讨论中难之又难的主题,涉及宗教、法律、国家与地方政治的多种冲突和盲区;其二,如何讨论暴力,是另一个难题,多数暴力发生在法制和公众政治已经普及的语境下,受宗教所带来的激荡情绪加持,似乎总有结构性原因。但很多时候因为对地区语言不熟悉,人类学家很难理解当地人自己的想法和面向当地群体的公众解释。在认识科迪的作品前,我博士其间读得最多的是哥伦比亚大学的符号人类学教授瓦兰汀·丹尼尔(E. Valentine Daniel)关于南印度泰米尔村庄的宗教研究(见《流动的符号》(Fluid Signs)一书)和他在斯里兰卡泰米尔-僧伽罗语混合语区种植园做的民间歌谣研究(见《遥曲的余烬》(Charred Lullabies)一书)。前者被认为是北美人类学传统中把符号人类学融合进语言人类学中最重要的作品之一,后者则是语言人类学领域研究文学与暴力的经典之作。

科迪所站之上的巨人肩膀同样赫赫有名,是耶鲁大学英年早逝的教授伯纳德·贝特(Bernard Bate)。他56岁那一年(2016)心脏骤停,在睡梦中去世,写了一半的书稿以及数量庞大的笔记和原材料档案落在了科迪和芝大如今的人类学系主任康斯坦汀·纳卡西斯教授(Constantine Nakassies)等四位学者手上。他们在2021年整理出版《新教文本性与泰米尔的现代:南亚的政治演讲术和社会想象》(Protestant Textuality and the Tamil Modern)后,这本书马上成了语言人类学界现象级的出版物。贝特关于泰米尔语和泰米尔纳德邦公共演讲的历史与传统的考察不仅直接影响了科迪对文本性、政治演讲术与历史的看法,而且也启发科迪对南印度的政治运动和媒体进行了长久的关注。而与科迪同辈的纳卡西斯教授,则因为在泰米尔纳德邦做的电影与图像研究而闻名学界。

文本:是权力还是压制?

在科迪还是一位充满激情与想象的青年学者时,在泰米尔纳德邦的好几个村庄与当地的“读写运动”相遇,并与深度参与其中的本地学者和运动领袖成了莫逆之交。在一位聪慧有为的人类学家定型和成熟之前,对参与政治世界风云的向往和人类学家理应保持距离进行观察和反思的思维方式,时刻在动态地对峙和共存。他无时无刻不在问自己和这个世界各种问题,对他所观察和生活其中的社群抱着极深的同情和关怀。这也使得他早期写作的这本书充满了矛盾与魅力。

那么《知识之光》这本书中写的扫盲运动为什么如此复杂?一方面,泰米尔语有历史悠久的口传文学传统,无论是民谣还是宗教仪式用语、公众演说,文学性都是极高的。但另一方面,标准化读写是政治治理的关键,从国家和地区政治机构的角度,这是确保政策和法律能够层层向下传递的关键。从普通民众的角度,这是参政议政的关键。科迪从2008—2009年开始进行田野调查,到随后回访的几年间,普及标准化读写的政治运动在泰米尔纳德邦迅速成为底层女性以及低种姓群体参政的焦点。科迪在泰米尔纳德邦与一位深度参与底层女性读写教学的女慈善家和另一位对泰米尔历史颇有学术造诣的本地政客成了好朋友。他亲身观察并参与了大量教授过程,并亲历随后几年间扫盲运动被压制直至式微的过程。哪怕经费和政治机构支持完全关停之后,科迪的这两位朋友仍在自发地做一些小项目,包括教授监狱中的囚犯读写、排演戏剧,等等。这整个过程对科迪——无论作为人类学家还是作为一位有情怀的西方观察者——都产生了深远影响。

对于本土群体来说,普及标准化读写的过程究竟是增加政治权利的过程,还是压制深植于历史的文本传统的过程?怀抱美好初衷的扫盲运动,究竟加深了殖民主义希望达到的瓦解本土历史文化话语权的过程,还是为被结构性暴力压制的群体找到了声音?自始至终,没有一位参与者能给出答案。当一群泰米尔女人高高兴兴地将第一封用新学会的标准语写的信交给本地议员的时候,她们并不会像人类学家一样想到她们在行使“文本的权力”。而当她们在唱祖祖辈辈传下的歌谣,想象一个遥远往昔文明的起始,或是讽喻揶揄现实不公的时候,她们同样在行使“文本的权力”。只是两种文本所根植的历史和政治想象是完全不同的。

对大多数语言人类学家来说,《知识之光》一书提出的许多问题都是涉及学科本质并长期困扰学者们的。首先是田野调查与政治运动之间的关系。全身心投入的参与式观察理应是人类学知识产生的关键环节,但人类学家能够多大程度上参与甚至改变一些政治议程及其进程?作为外来者的学者究竟是以怎样的身份以及是否可以参与到在地历史与政治进程中?其次,就是文本化的问题。泰米尔语口传文学高度复杂与精美,在非常漫长的历史中,在民间、宗教空间和公共政治空间都发挥着难以比拟的作用。许多在标准化教育体制内被视为“文盲”的人都能记诵和教授下一代文学性极高的歌谣、祷词。活泼的公众演讲在田间村落的公共空间中响彻日夜,引领着人们的政治选择和政治生活,然而在政府公文、媒体、学术作品等标准用语有绝对权威的空间中,这些地方性“文本”被粗暴地翻译和简化概括为一些看起来毫无文化内涵的用语和表达。在活生生的现实中发挥着巨大力量的“文本”,在文字空间被暴力压缩为需要被自上而下的政治运动拯救的对象。这完全不是一个陌生的现象,几乎所有在工业化时代被外国殖民的古老文明,都会遭遇这样一番被暴力压缩的“翻译”过程。在此过程中,由长期结构性不平等产生的性别、阶层(种性)、种族、政治暴力都会不同程度地彰显或恶化,与殖民主义和现代国家主义带来的重重社会问题产生交错的影响。而人类学家在这样复杂的进程中究竟站在哪个位置,殖民时代遗留的凝视?为本土话语抗争的一份子?在安全距离外观察和记录的历史学家?政治行动的参与者?都是,又都不是。

科迪的困惑代表了美国人类学家格尔茨之后几代人类学家的困惑(见《文化的诠释》),尤其是以文本、文学传统以及语言意识形态为研究对象的语言人类学家。让我借用科迪在书中结尾处的书写结束这篇文章:他观察和参与的这些政治运动催生了新一代的政治行动者,同时却也全部式微了。他在其中看到了这些政治运动的巨大魅力和力量,同时也看到了它们不可调解的矛盾和巨大的问题。而其中的关键,始终是理解“何为文本”的问题和过程。由此他唯一可以得出的结论就是,文本生成的土壤是永恒变化的,让我们随之生长吧。

(责编:刘婕)