古人是怎么算日子的?

作者: 差评君历法就是一套帮我们说清楚“哪天是哪天”的法则。只关注太阳的历法,就叫阳历;只关注月亮,就叫阴历;要是两边都要管,就叫阴阳合历。比如我国的农历,就是一部阴阳合历。“几月几号”表示月亮在“第几轮循环的第几天”;二十四节气过到第几个,则表示太阳转过了几个15度。

春节是农历的正月初一,也就是月亮在新的一年里第一轮循环的第一天,反映的是月亮周期,所以春节在我国现在使用的公历(格列高利历,属于太阳历的一种)里日期每年不固定。而作为节气的清明节,跟太阳的运行周期有关,所以每年清明都在公历的4月4日或者4月5日。因为清明跟月亮周期没关系,所以在农历里的日期每年都在变。

如何制定历法

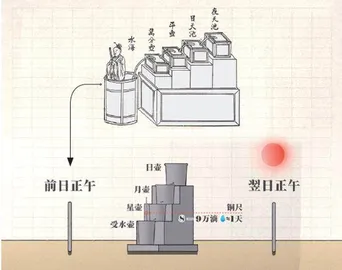

古人确定“日”的方法,其实特别简单:立竿见影。只要观察到影子最短的时候,就能判断时间是“正午”。再结合“水滴计时”的方法,记录从一个正午到另一个正午的水滴数,我们就能知道“一天”有多长时间了。在确定了一天的时间长度之后,古人又在日的基础上,计算出了月的周期。

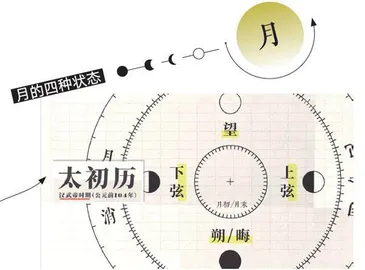

在汉武帝时期制定的《太初历》中,就已经将“朔”“弦”“望”“晦”四种状态的月亮作为固定历法的单位,并在后世的历法中得以保留下来。其中,“朔”和“晦”的月亮几乎不可见,分别作为一个月的开头和结尾。“弦”则是月亮半亏的状态,而“望”则是圆月。

日 水滴计时

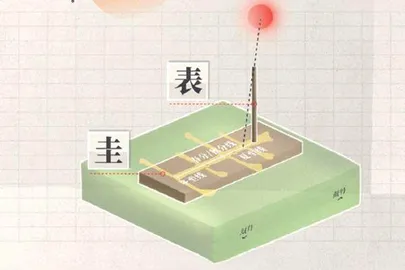

在观察“日”的过程中,人们发现,虽然每天正午的日影都是一天内最短的,但在不同的季节里,正午影子的长度也是不一样的:在冬天影子最长的一天叫作冬至;在夏天影子最短的一天叫作夏至。在这个基础上,古人发明了专门用来观测四时变化的圭表。

月 月的四种状态

圭表由一根竖杆和一块放在水平地面上的板子组成。竖杆叫作“表”,划了三道线的板子则被称为“圭”。和单独的竖杆相比,圭表增加了记录春分和秋分的功能。

到了元代,天文学家郭守敬进一步改进了这套工具。他发现圭表建得越高,日影的变化越容易观测。于是他主持修建了许多和城墙一样高的圭表,但也带来了一个新问题:圭表越高,影子也就越粗,很容易出现“压线”的情况,不好判断“中点”落在哪条线。

年 记录春分和秋分

为了解决这个问题,郭守敬又设计了一个叫作景符的辅助装置,它由一个安装在圭表上的底座和一块能够旋转的铜板组成。为了配合景符工作,圭表顶部还加上了一条横杆。在使用时,由于针孔成像原理,横杆的影子会在圭表上呈现一条清晰的黑色横线,就能得到相对准确的日影长度了。景符的应用使得郭守敬在编订《授时历》时获得高精度数据。

如何制定节气

农历里的12个月,加起来只有354天,比地球公转的准确周期(365.2422天),少了整整十多天。时间一久,日期就会和季节完全脱节,于是古人想到了一个方法 :闰!“闰”的本质,就是给年和月的换算关系“打补丁”,把两者的时间差补齐(我们现在最常使用的公历,作为一种纯粹的阳历,只需处理每年多出的0.2422天,所以公历每4年才会出现一次闰年)。

由于农历要同时兼顾太阳和月亮的运行规律。所以要采取闰月法。比如在二月后面加一个闰月,这一年就要过两个二月,多出来的那个叫作“闰二月”。这样,新加入的这个月,既不会打乱月亮循环的规律,也能让农历的月追上一年的时间长度。作为阴阳合历,农历它既要反映月相,又要兼顾季节,所以闰月也不能随便加。

为了避免季节混乱,古人在设置闰月时会遵循一种“中气”原则。首先,我们需要知道,二十四节气,是根据太阳在天空中运行的位置划定的。这24个坐标点又可以分为两类:排在奇数位置的12个,叫“节气”,排在偶数位置的,则叫作“中气”。农历置闰的规律,是“无中气可闰”,即在没有包含任何“中气”的农历月,才能成为闰月。

这是由于“节气” 和“中气”虽然表示的都是太阳的位置,但重要程度却有高低。节气中最重要的“四立”,表示的是每个季节的开始。而中气里的“四时”,则是对应的四个季节的中心。而我们对季节中心的体感,要远远强于季节的开始。换句话说,在立夏那天,我们不一定立刻就能感觉到夏天开始了。但在夏至这天,我们一定知道现在是夏天。

通过规定每个正常月份都必须有一个“中气”,就能确保“冬至”永远在农历十一月,“夏至”永远在五月,“春分”在二月,“秋分”在八月。如此一来,无论怎么置闰,月份的季节属性都被牢牢锁定了。但是,置闰也只能保证季节和日期的大致同步,无法让历法做到精确预测天象。

历法的更新

比如公元714年,唐玄宗开元二年,负责天文观测的太史局就曾经报告:根据《麟德历》的推算,二月初一有日食。但在这天,已经斋戒多日的唐玄宗和文武百官们,从早朝等到日落,也没等到本应出现的日食。为什么根据《麟德历》计算的天象会屡屡出错呢?这是因为日月运行中的“岁差”。

历法对太阳位置的计算有偏差,日食的预测就必然会失准。实际上,虽然南北朝时期祖冲之就提出了“岁差”的概念,并把它引入了历法中,但唐代的历法《麟德历》却完全没有考虑“岁差”的影响。而在之后新编的《大衍历》,则在大量观测的基础上,确定了“岁差”值为83年差一度,并将其引入到了历法中。而且把太阳的运行轨道精确地分成24个相等的角度,纠正了二十四节气和太阳实际位置的偏差。从《大衍历》开始推行的公元729年起,到它被废止的761年,近30年的时间里唐朝总共用它做出了24次日食预报。而按照现代的计算方法,其中至少有一半的预报是正确的。

在这之后的历法,几乎都沿袭了《大衍历》的制历方法,并进一步校准了各种数据。比如郭守敬,就在《大衍历》制历方法的基础上算出了岁差66年差一度,制定了一个月29.530593日,一年365.2425日的《授时历》。这已经非常接近现代的观测结果了。

在今天,我们只需要打开手机,就能随时从软件上看到漫天星辰的位置和准确的太阳、月球运行轨道。回望历史,我们也许已经很难想象,古人仅凭肉眼仰望苍穹,在日影移动、水滴坠落的点滴间,苦苦追寻日月星辰的律动。历法中的年月日,记载的不只是自然的周期,更是一个时代的人们对自己,对宇宙的认识。

(责编:南名俊岳)