将军守城,君命有所不受

作者: 安梁

登上平山堂,是在一个夏日午后。漫步地势平坦的扬州,难得能在一处景点极目千里,将江南山水尽收眼底,恰如堂内一块匾额所言,“远山来与此堂平”。然而,时间在南宋末年,元朝大兵压境,锋芒直指平山堂,在对面搭起一座简易望火楼,张开用脚力上弦的平弩,一支支长箭破空而来,欲将扬州防线射出千疮百孔。此刻镇守扬州的名臣李庭芝,深思熟虑后痛下决心:建城!

平山堂上练精兵

李庭芝是一位文武全才,年少即能日诵数千言。但他身逢宋末乱世,科举仕途难料,于是弃文从武,自荐于名将孟珙麾下,深受赏识,这位青年将领,在四川训农治兵,一年之内,所训乡民闲时耕地、战时操练,已有一战之力。孟珙临终,向朝廷力荐李庭芝。几年后两淮动乱,南宋起用他守卫扬州。

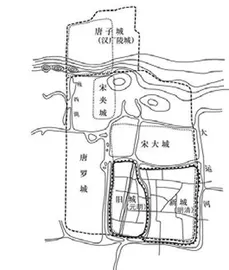

此番元兵城外放箭,李庭芝不得不审慎考虑城内布防。扬州是宋元交锋前线,号称“国之北门”,平山堂又是城中少数制高点,一旦陷落,守城必将被动。破局之法,唯有建城——用城墙将平山堂附近包裹起来,才能挡住元兵弩箭袭扰,防止敌人攻破一角后居高临下威胁全城。有了这一层考量,李庭芝组织民夫马不停蹄地动工,城壕与工事拔地而起。

如今在平山堂上俯瞰,似乎也难以望见城壕痕迹,大抵沉寂于泥土与山林之下。李庭芝所筑城墙体系,当是宋代流行的“重壕”,即在内城与外城之间有一道城壕,在外城之外再挖一道城壕,如此立体布防,敌军很难一举突破。在城壕之外,尚有一座吊桥。宋代兵书《武经总要》曾言,吊桥大多由榆木或槐木制成,上有三个大铁环,贯穿两条铁索和许多麻绳,系在城楼上,一旦敌军逼近,就挽起吊桥,辅以弓弩迎战。

守城之道,在城墙,更在安民。李庭芝察觉到,连年战乱,扬州收留不少因战火背井离乡的流民。他回想起四川练兵之事,与其坐视流民成为不安定因素,不如将他们整训成军、充实城防。于是,他下令招募流民,编为“武锐军”,在平山堂日夜操练,规模达到2万之盛。李庭芝不止会练兵,还是一位整顿经济的高手。初至扬州,许多房屋因兵火遭焚,盐业萧条,百废待兴。扬州自古以盐业为命脉,李庭芝对症下药,疏浚运河,重建盐场,让许多逃亡在外的盐商重归故里,经济恢复元气。又由官府出面,借钱给房舍被毁的百姓,打开仓库甚至自掏腰包救灾济难,扬州人敬之如再生父母。故而南宋朝臣称赞他治理扬州,“老成谨重,军民安之”。

乱世误逐文天祥

正当李庭芝打算在扬州大展身手之际,朝廷一纸调令传来——襄阳告急,千里驰援。但前线将帅失和,李庭芝几无用武之地,反倒因襄阳失守遭到罢黜。直至元兵又至两淮,朝廷才匆忙再度起用,令李庭芝再守扬州。此时,南宋已是风雨飘摇,李庭芝固守城池的时候,险些在无意间酿成大错,以致文天祥愤恨地写道,“平山老子不收拾,南望端门泪雨流”。平山老子,指的正是在平山堂上练兵的李庭芝。文天祥怨恨他不救国难、猜疑忠臣,背后却是一场颇为复杂的误会。

那是在宋恭帝德祐二年,即公元1276年,也是南宋政权结束的时间。元兵虽未攻克扬州,却绕过这一重镇,直捣南宋都城临安,风声鹤唳的朝廷分为两派,一派主降以求全,一派力主议和以待东山再起。文天祥亲赴元营议和,却被软禁起来。元朝主帅计划将其挟持北上,危急关头,在几位胆识过人的随从和一些敬佩他气节的元兵帮助之下,文天祥自镇江艰难逃脱,一路投奔李庭芝而来。逃亡一个多月之后,他终于抵达尚在李庭芝部将控制之下的真州(今江苏仪征)。

文天祥与真州守将相谈甚欢,一同谋划御敌之策:请李庭芝与另一位将领夏贵同日出击,首尾夹攻元兵,尚未陷落之地再群起包抄,一举退敌。喜不自胜的文天祥连夜致信李庭芝,还乘兴写诗道:“为道两淮兵定出,相公同作歃盟人”。事与愿违,文天祥等来的不是出兵消息,却是晴天霹雳。真州守将告诉他,李庭芝传令,将文天祥捉捕正法。守将不忍动手,又不敢公然抗命,只能秘密将其放走,文天祥故有“平山老子不收拾”之语。

后世多因此事诟病李庭芝,殊不知误会源自双方信息差。李庭芝镇守扬州,一切以城池安危为重。文天祥逃脱之后,元兵一边派人四处追捕,一边令人散布谣言,说有一个丞相奉命说降而来。文天祥官居右丞相,与流言吻合,加之为元兵劝降使诈之人甚多,李庭芝也不敢不防。文天祥与真州守将共谋之策也只是不谙时局的书生意气,两人消息都颇为闭塞,不知他们寄予厚望的夏贵已然叛国降元。一出一入之间,李庭芝无法判断文天祥立场,只得在仓促之间做了个武断决定。

将在内,君命有所不受

文天祥逃离真州之后,本意赶赴扬州,与李庭芝当面说明原委,但扬州早已被元兵重重围困。元兵统帅是名将阿术,忽必烈亲勉道:“淮南重地,李庭芝狡诈,须卿守之”。对阵老成持重的李庭芝,阿术不乏耐心,他并未急于进攻,而是将扬州团团围住,在城外筑起一道“长围”。所谓长围,就是在城壕之外、弓箭射不到的地方夯土为垄,派士兵分段把守,在垄上屯田耕种,这样一来阻止城内突围和城外增援,二来耕田养兵,解决粮食供给。与此同时,阿术还分兵截断南宋粮草运输路线,令扬州成为一座孤城。文天祥逃亡路经扬州之时,城内饿殍遍地,每日投水自尽者多达数百。

即便如此,李庭芝依然心如磐石。他中了反间计,误以为文天祥前来劝降,才下令追捕。事实上,为瓦解这位劲敌,阿术已经使出浑身解数。光是劝降,就屡败屡试。起先,他派人送来招降榜,李庭芝焚榜后斩杀来使。随后,他又派人送来劝降信,李庭芝烧信后再斩来使。

然而,就在文天祥逃脱元营之后不久,阿术迎来一个令扬州不攻自破的良机:临安投降。大敌兵临城下,南宋朝廷求和未果,只得由太皇太后谢氏怀抱年幼的宋恭帝跪迎元兵请降,南宋政权理论上就此灭亡。阿术闻讯,逼迫太皇太后以自己和小皇帝身份写下诏书,逼迫李庭芝投降。孰料,诏书送到扬州城下,城门仍旧紧闭,李庭芝亲自登上城楼,面对元兵和来使疾呼道:“奉诏守城,未闻以诏谕降也!”使者将诏书送至城下,李庭芝并不搭话,只令弩箭齐发,将之射杀。将军守城,君命有所不受。但小皇帝的劝降诏书是把软刀子,令军心不稳,令民心思变。

李庭芝思量,与其困守待毙,不如伺机突围。此时,消息传来,旧部陆秀夫拥立宋恭帝的庶兄登基称帝,是为宋端宗。李庭芝决意与新帝合兵一处,可外有元兵围困,只得徐徐图之。他下令部将朱焕驻守扬州,自己与最得力的战将姜才突围前往泰州。这是一步险棋,李庭芝大概心知肚明,却也别无良策。不曾想,朱焕早有异心,家里甚至藏有忽必烈亲颁的招降密旨。李庭芝前脚一走,朱焕后脚就献城投降。雪上加霜的是,泰州守将也已变节,突围满盘皆输。李庭芝走投无路,跳入一个莲花池自尽,不料水浅未死。

李庭芝与姜才被俘,阿术颇为敬重英雄,仍思劝降,李庭芝破口大骂。投敌的朱焕煽风点火道,扬州积骸满野,就是此二人所为,阿术于是下令处斩。两人殉国之后,扬州人感念其忠,将他们收殓下葬,建起一座双忠祠。直至清代,祭祀香火不绝,名士姚鼐曾为之撰文道:“国泯众迁,谊不辱身,死为社稷,生岂随君?”有些遗憾的是,双忠祠旧址如今是一座商场,恐怕无从凭吊了。至于李庭芝筑城练兵的平山堂,在元朝一度被改造为喇嘛寺庙。后世一位高丽诗人途经此地,都不禁悲从中来,写下一阕词:“云澹泞,月荒凉。感今怀古欲沾裳。胡僧可是无情物,毳衲蒙头入睡乡”。

(责编:南名俊岳)