千字文与日本近代启蒙教育

作者: 高绘景《千字文》作为中国传统文化中最为经典的识字教材之一,以一千字的篇幅,千字不重、四言成章,串联起宇宙天地、人伦教化的万象,不仅富于哲理,更因其结构独特、语言凝练与文化深度,远渡重洋,深深烙印在日本的启蒙教育之中。

《千字文》全文始于“天地玄黄,宇宙洪荒”,四字一句,共计有二百五十句,内容森罗万象,文辞典雅,韵律流畅,且千字无一重复。因其结构精巧、语言简练,又兼具识字、书写、修辞与人伦教化等多重教育功能,自南北朝以来便被广泛用于蒙学启蒙与书法教学中。与《三字经》《百家姓》等童蒙教材相比,《千字文》的内容更加广博,不限于单一主题,并巧妙地将知识教育与品格培养融为一体。

关于《千字文》的成文背景,存有多种不同的说法。其中最广为人知的是,源自南朝,根据唐代历史学家姚思廉(557-637)在《梁书》中的记载,《千字文》是周兴嗣(约470-522)奉梁武帝之命,参考王羲之散佚字帖,编纂而成。根据法国汉学家伯希和的考证,《千字文》的原作是在晋武帝的时期,由钟繇所作,又被称为《古千字文》。到了六朝,梁武帝命令周兴嗣,整理钟繇所写的千字文破碑,并调整韵字顺序,才有了现广为流传的《千字文》。因此《千字文》的开篇的“梁员外散骑侍郎周兴嗣次韵”中“次韵”并不是指传续他人诗韵之意,而是指周兴嗣整理与重新编排韵础的过程。

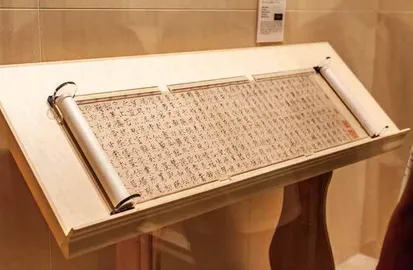

除了《千字文》本身的文本价值,其在书法史上的地位亦不可忽视。作为“书写体例”的标准范本,它被历代书家反复临摹、书写,成为书法技法、风格演化的重要载体。其中以隋智永所写的《真草千字文》最为著名,开创了楷草合璧的典范;唐代颜真卿、褚遂良、欧阳询等名家的《楷书千字文》为初学楷书者奉为圭臬;僧人怀素则以草书演绎,奔放豪迈;元代赵孟頫的四体千字文(篆、隶、行、楷),更是展示出多书体交融的高度风格控制力。至明清时期,千字文法帖层出不穷,成为书家展示笔法变化、碑帖融合等方面的重要载体。

《千字文》传入日本的确切时间,目前尚无定论。根据《古事记·中卷》记载,百济博士王仁在公元285年携带《论语十卷》与《千字文》东渡日本并传授皇子。然而,《古事记》的真实性存疑,王仁是否确有其人亦有待进一步考证。学界近来的看法倾向于在6世纪中叶《千字文》与佛教经书一起传入日本。从奈良、平安时代始,《千字文》与《论语》《大学》等一道在寺院教育和贵族子弟的启蒙教育中占据了核心地位。

江户时代随着“寺子屋”的普及,《千字文》成为士族与平民子弟接受汉文教育的启蒙之书。其后,随着“唐样书法”的流行与书法审美的制度化,《千字文》逐渐超越了单纯的识字教材,成为德行教化与书法训练的标准范本。诸如松下乌石、细井广泽、池大雅、卷菱湖等江户时代唐样书法名家,均以《千字文》为临书、创作对象,留下大量书迹。这些作品不仅体现书法技艺的精湛,也体现着一种文化修养与身份教养。

江户时代的启蒙教育

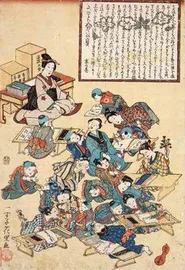

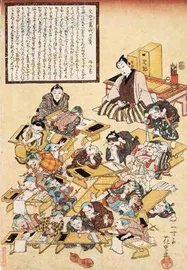

在江户时代(17世纪至19世纪),这长达两个世纪的和平稳定期,文化下移、教育普及成了时代发展的趋势。在此社会背景下,兴起了与公家教育机关不同的、以平民为对象的启蒙教育场所——寺子屋(てらこやterakoya)。所谓“寺子屋”,顾名思义,最初设立于寺庙之中,由僧侣或武士担任教师,江户初中期主要兴盛于京都、大阪。1830年以后,随着教育需求的扩大,寺子屋的数量出现了显著增加,辐射至日本全国,其形式也日趋多样化,町屋(城市中商人、手工业者等市民阶层所居住和营业的房屋)、武家宅邸都可以成为教学场所。相关记录表明,当时全日本寺子屋的数量高达16560间,仅江户地区(现东京)大规模的寺子屋就有400—500间。教育对象也从武士阶层拓广至商人、农民、手工业者阶层,到19世纪的幕末时期,庶民阶层男子的识字率已达54%,女子则是20%左右,到明治初期,日本都市地区的识字率在世界范围内达到了较高水准,可谓实现了初步意义上的“全民启蒙”。

从识字到教化

根据日本学者吉田太郎的研究,寺子屋高达84.2%的教学内容集中在“习字、读书、算数”等实用学科。这种以识字为先、以实用为主的启蒙方式,确立了江户时代寺子屋教育“文字即教化”的基本逻辑。

《千字文》蕴含着丰富的历史典故,不仅包含经、史、子、集各部,还汇集了历代名臣贤相的言行事迹。如“磻溪伊尹,佐时阿衡”一句,便是讲述姜太公与商代贤相伊尹辅佐国君、成就大业的史实。诸如此类句子在《千字文》中比比皆是:从周公、管仲、傅说,到齐桓公、汉惠帝,无不体现出古人对忠臣贤才的推崇,对修德辅政、以才济世的赞美。

在日常授课中,教师通常采用“读、写、诵”结合的教学方式:首先朗读句子以熟悉音韵,随后进行汉字抄写练习,最后讲解词义、解释典故含义。这种“以故事入教理”的教学方式,能够将抽象的伦理观,通过生动的历史人物与事件具体化、形象化。学生在反复诵读、模仿书写《千字文》的过程中,不仅掌握了汉字的结构与用法,还潜移默化地接受了“孝当竭力 忠则尽命”这样的修身训诫。

在这个高速数字化的时代,也许再没有多少人会完整背诵《千字文》,但它曾深刻地定义了何为“读书识字”的起点,何为“修身立德”的根基。它的每一个字,都是东亚古代启蒙教育的一粒种子,沉淀于一代又一代东亚儿童的心中,绵延至今。

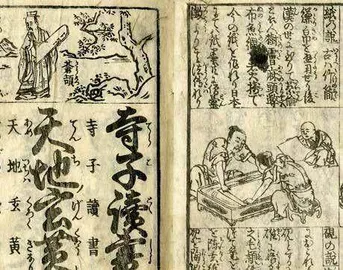

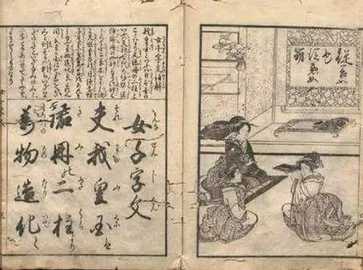

尤其值得注意的是,尽管江户时代女子教育普及程度远不如男子,但“女子寺子屋”以及“女师匠”(女性教师)的出现,仍为女性接受基础识字与礼仪教育提供了可能。《千字文》也被用于教授女子汉字知识与行为规范。一些版本甚至针对女性身份进行了内容改写,如1833年出版的《女千字文》,便在原有结构基础上,增添了符合当时女性角色预期的训诫内容,如贞淑、孝道、持家之道等,反映出千字文教化功能的延展性与适应性。可以说,千字文之所以能在江户时代长盛不衰,并非只因为它是一本“识字书”,而是它在文字之外,承载了整个时代对“教化”的想象与实践。根据日本著名教育学家尾形裕康(Hiroyasu Ogata)的研究,从近世到明治时期,日本大概出版了300多种《千字文》版本,种类、数量之多足见其流行之广。

19世纪中叶,明治维新开启,日本全盘西化的教育改革迅速推进。1872年,明治政府确立了以小学、中学、大学为架构的现代学制,西式学堂逐步取代了寺子屋、藩校等传统教育体制,实学、算数、地理、历史等成为新教育的关键词。《千字文》逐渐退出了正式教学内容。但即便如此,它的文化惯性并未中断。直到1900年,在民间私塾与家庭教育中,仍有人教子弟背诵《千字文》。

今日回望,《千字文》不仅是识字工具,更是中日文化共构的缩影。作为早期“启蒙教育”的象征,它连接起汉字、道德与书写美学的多重意义。对日本而言,它是近代教育的“隐性起点”,是从汉学启蒙走向现代国民教育的过渡。对东亚而言,它更是跨文化教育的共享记忆——在朝鲜半岛,《千字文》同样是广为流传的启蒙读物,映射出汉字文化圈的同源性。

(责编:常凯)

作者单位:深圳大学