女效男装是唐代女性意识的觉醒吗?

作者: 宋子美诚然,女着男装在今日看来十分寻常,并且经常与女权及性别解放相关。比如,近代女权的代表人物秋瑾留日回国后几乎保持男性装扮,有时梳辫革履,有时长袍马褂,她说:“我想首先把外形扮作男子,然后直到心灵变成男子。”21世纪后中性风格、无性别设计的出现,也在颠覆着传统通过外观来界定女性审美及性别的方式。因此,当我们在今天回看1500年前唐朝的女性也同样就很容易带入同样的观点,特别是在20世纪80年代刚改革开放时,一些研究者就认为唐代流行的女着男装是女性在挑战男权以及女性意识的某种觉醒,那么事实是否真的如此?

唐代男子代表装束为身着圆领袍(有时也会把领口敞开作翻领穿),腰间束革带,脚蹬靴,头戴幞头。这也是女着男装最典型的装扮,这种式样又统称为“袍袴”。

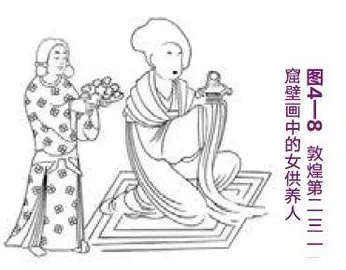

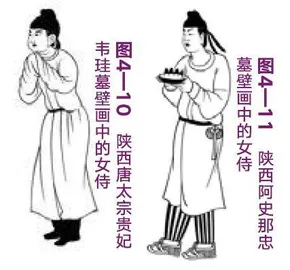

虽然文献材料中多有反映唐代女着男装的风靡,但实际考古材料中这些穿男装的女性多是侍从,或通常比穿女装式样的女性身份地位低。比如宫廷中的侍从通常身着这种装束,头上再戴上幞头,称作“裹头内人”。唐诗中就有“遥窥正殿帘开处,袍袴宫人扫御床”,说的正是着男装的女侍。另外,在唐画中也能找到众多反映此现象的图像,如武惠妃墓石椁线刻中执镜梳妆着裙装的女墓主,身后站立的女侍即为男装(如图4-7);敦煌壁画中的女供养人均穿着女式衣裙,但其后的女侍则为圆领男装(如图4-8);陕西长安区南里王村墓壁画中的女主人身穿女装,但背后的女侍身着男装(如图4-9)。诸如此类图像能找出很多(如图4-10~图4-15),也就是说,唐代女着男装并不是上层女性的时尚,而主要在中下层,主要原因还是方便劳作。所以,这些穿男装的女侍很难代表女性自我权力意识的觉醒,其地位不仅不如真正的男性,甚至还要服从于前面着裙装的女主人。

即使是在开元、天宝年间,“士人之妻”穿男装,这也更多是因为唐代女子有了更广阔的活动空间,比如经常可以参与出游、狩猎、打马球等活动,而穿男性袍袴确实比穿曳地长裙更方便。《新唐书·五行志》中,太平公主曾“紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事(佩刀、火石等),歌舞于帝前”,高宗及武后笑曰: “女子不可为武官,何为此装束?”太平公主这一男装现象近乎是唐代贵族女性着男装的孤例,从武后的反应中也可看出她本人(即使后来成为皇帝)对着男装并没有兴趣。唐代贵族女性的地位相较于其他朝代确实有很大的提高,但是如果说是以着“男装”的形式来表现可以像男子一样“争权”着实牵强。

从世界史视角来看近代女性解放的历程会发现,精英女性通常会以着男装的方式进入传统以男性为权力中心的公共领域,这种通过服饰表现出的“拟男”行为是“男女平等” 思想下的产物,也是攻击男性特权的一套隐性话语。但是,唐代着男装的女性皆为身份卑微的侍从,与此大不相同,那么又该如何看待唐代贵族精英女性自己不穿,却容许身后的女侍如此呢?

毋庸置疑,唐王朝的政治核心始终都有女性存在。从最初起兵反隋、为父建业的平阳公主;到初期虽未公开参与朝政,却暗中辅助唐太宗实现“贞观之治”的长孙皇后;再到最终独揽大权的“圣神皇帝”武则天……她们都为唐代女性地位的提高作出了贡献,也使唐代女性有了更多的自由。但是在与男性共存的空间内,她们的服饰依旧华美,男装扮相的女子多出现在内帏,也就是在一个纯粹的女性空间之中。 虽然贵族女子并没有着男装,但她们的侍女,如若没有主人的默许或命令,在等级森严且有着繁复服饰规定的宫廷中,又怎可以随意选择自身服饰呢?

这些男装扮相的女侍从,或许可以从侧面说明贵族女性对于男装审美甚至男子权力地位的向往。因为她们自身也许并不敢冒大不韪去挑战世俗,身着男装,但是却让一些侍女穿上男装穿梭于内廷,而后男装成为一众贵族阶层侍女常见的服装,女着男装随之又流行到民间,并最终出现在今天可见的墓室壁画与历史文献中。一个完全颠覆传统审美的时尚与流行一定要有广泛的社会基础和认可,这很难说与当时男女地位等社会因素完全没有联系。

武则天至死都没有留下图像。从她在688年自称“圣母神圣”到690年改称“圣神皇帝”,可以推断在性别上她把自己认定为与男性一样,695年武则天在敦煌建造了一尊穿男装的弥勒佛像,有学者研究认为武则天可能也会穿男装。在此我们可以大胆想象,如果武则天穿上了男装,也就和近代秋瑾的想法一致,是要获得权力,而绝不是为了追寻“时尚”,但她是极为特殊的唐代女性个体,而后很快覆灭,关于“女着男装”的一切也随之消弭。

(责编:栗月静)