《语文作业本》有效回归课堂策略研究

作者: 罗欣悦

一、《语文作业本》的构成及提供的学习支架

(一)《语文作业本》的构成

小学部编版教材配套的《语文作业本》的习题构成是有规律的,大致可以分为基础字词、课文内容梳理和阅读训练三大板块,三个板块又根据课文内容及学习要求的不同以不同的形式呈现。

1.基础字词

小学《语文作业本》的基础字词训练分为生字书写和看拼音写词语或选择字词的正确读音两个板块。生字书写题的生字来源于教科书中的写字表,编排形式为一个范例、两个空格,低段还包含描红。此外,还设有一行空白格子供学生书写较难或易错的字。看拼音写词语或选择字词的正确读音题目一般放在第二课时完成,作为字词检测环节。

2.内容梳理

语文阅读教学是语文教学的重要组成部分,目标是培养学生的独立阅读能力、提取和分析信息的能力。小学部编版教材配套的《语文作业本》每一课都有不同形式的内容梳理题,分为文字型和图表型两种。课文内容梳理习题主要在中高段出现,以图表型编排居多,帮助学生理清段落关系,提取关键信息,补充信息,展示课文整体脉络。例如,四年级上册《爬山虎的脚》一课通过图表型习题引导学生梳理爬山虎的生长位置、叶子特点和脚的特点,并通过气泡提示帮助学生复述课文内容。此外,该课还通过填写表格梳理带有动词的句子,帮助学生理解爬山虎如何往上爬。

除此之外,这课的《语文作业本》第五题还有一个图表型的部分课文内容梳理。通过这道习题,可以发现课文介绍爬山虎如何往上爬时用了好几个动词,通过填写表格梳理这带有动词的句子,就能清楚地知道爬山虎是如何一步一步地往上爬的,也能够借助这个表格复述课文内容。

文字型编排方式一般以填空形式呈现,例如五年级上册《将相和》一课中的习题,要求学生了解课文中的两位主人公“将”和“相”分别指谁,并概括课文中的三个小故事,从而了解课文的主要内容和结局。这道习题的编排充分考虑了长课文的特点和五年级学生的学情,通过填空帮助学生了解课文,概括内容,并检验自主阅读成果。

3.阅读训练

语文教学离不开阅读教学,《语文作业本》紧扣教科书中的课后习题,以单元语文要素为核心,聚焦课文重点段落,有课文片段阅读和课外拓展阅读两种形式的题目。

课文片段阅读是课后习题的细化,旨在落实单元要素,训练词句段运用能力。例如,五年级上册《鸟的天堂》一课的阅读训练题结合并延伸了课后习题,帮助学生初步体会课文中的静态描写和动态描写。

课外拓展阅读一般针对略读课文和语文园地,略读课文学习内容较少,课外选文阅读可以补充延伸课文。

(二)《语文作业本》提供的学习支架

1.活动支架:通过任务设计帮助学生完成学习目标。

2.范例支架:提供典型例子,引导学生完成任务。

3.情境支架:创设情境,增强学习体验。

4.助读支架:通过知识卡片等资源,帮助学生深入理解文本。

二、《语文作业本》在课堂使用中存在的问题及建议

(一)使用中存在的问题

1.将课前预学、课堂导学和课后拓展三个部分完全分开,没有对其进行优化重组。

2.简单地照搬《语文作业本》中的任务设计,没有将其融入到教学设计当中,在没有铺垫的情况下,直接一个接一个地抛出任务。

3. 过分依赖《语文作业本》,把课堂变成了《语文作业本》习题讲解课。

(二)《语文作业本》的使用建议及课例展示

1.使用建议

对于作业本的使用,不能是简简单单地照搬照抄,不能是随随便便地课后布置,而是在语文课堂中关注学生的学习过程,搭建学习支架,培养学生学会学习的能力。

①课前、课中、课后的活动任务打通使用,让作业与课堂学习深度融合。

②对不同体裁、不同类型的作业设计,教师要根据自身情况进行分类整理并灵活处理。

③在围绕课前、课中、课后任务设计学生课外作业及课堂活动时,要有主次之分,除了可以直接借用《语文作业本》中的学习任务之外,还要根据具体学情进行恰当的增、删、改,不宜全盘照搬。

2.课例展示

下面将以《爬山虎的脚》为例,探讨如何利用《语文作业本》搭建学习支架,开展课堂教学。

板块一:基础字词

《爬山虎的脚》一课的《语文作业本》中共有四题字词训练相关的习题,分别为第1题字词书写题、第2题正确读音选择题、第4题恰当字词选择题和第5题第(1)小题看拼音写词语。

《语文作业本》中只呈现了部分教学目标中要求掌握的字词,因此课堂上就要运用“增”的方法对《语文作业本》中的习题进行补充。

板块二:内容梳理

在初读课文,理清脉络的课堂教学环节中,学生通过自由朗读课文归纳出作者从哪几个方面介绍了爬山虎的活动,可以直接借用《语文作业本》第3题。

板块三:阅读训练

这一课的阅读训练部分是课内片段阅读,与之相关的由三个小题,根据课堂教学需要对其中的习题稍加修改,就可以直接借用作为课堂教学的环节之一。

“说说爬山虎是怎样往上爬的”一题对应的是“能说出爬山虎是怎样往上爬的,感受作者连续的观察”的教学目标,最终是希望学生能够找出表示爬山虎往上爬的几个动词。可以先借助这个题目,让学生找出关于爬山虎是怎样往上爬的句子,借助流程图明确爬山虎往上爬的动作顺序。在此基础上让学生找出动词——“触”“变”“巴”“弯”“拉”“贴”,最后再让学生根据这几个动词复述爬山虎往上爬的过程。

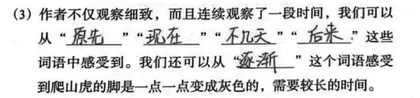

叶圣陶先生对爬山虎的脚不光进行了细致的观察,而且经过了长期的观察,否则不可能写得这么清楚。那为什么我们能够通过文字知道进行了连续的观察呢?从课文中的几个时间词中可以看出来。这个教学环节就可以直接借用《语文作业本》第(3)小题,并且挖空的形式比让学生直接找出有几个词。

而对于第(4)小题这样有一定难度的题目,可以借用题目内容,将完成这一部分分为课堂和课后两个环节,在课堂中让学生结合课本第37页的插图以爬山虎的口吻用口头语言介绍自己的脚。在课后,再让学生结合课堂中同学们的发言,形成一段完成的介绍语。

让与统编教材配套的《语文作业本》回归到课堂,但如果使用不当就无法发挥其价值。因此,要用好其提供的学习支架,正确发挥导学助教作用,就不能将其中的习题生搬硬套到课堂教学中,而要在借用的同时,对其进行科学地改、增、删,将其融入到课堂教学中,实现教学目标的落实和教学重难点的突破。