探究语篇分析视角下的高考英语阅读理解科普说明文

作者: 李彩思

摘要:本文运用语篇分析理论,以2024 年高考英语全国I 卷阅读理解C 篇为例,深入探究了高考英语阅读理解科普说明文的命题立意、试题特征及解题策略。本文首先阐释了命题立 意,即选材聚焦立德树人,强化高考的育人功能,试题考查关键能力,促进思维品质的发展。通过对语篇结构的分析,本文揭示了其采用概括——具体模式,并指出语篇结构与问题设置 紧密关联,最后根据该题的特征提供了解题策略,强调了培养学生深入分析文本的能力和批 判性思维的重要性。本文旨在揭示高考英语阅读理解科普说明文的命题规律,为高中英语阅读教学和备考提供理论指导和实践参考。

【关键词】高考英语;语篇分析;科普说明文;立德树人

引言:普通高中英语课程标准明确指出,英语课程内容涵盖六要素:主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略。语篇作为语言知识和文化知识的载体,传递文化内涵和价值取向以及思维方式。学生是以语篇为基础、理解语篇和对语篇作出回应开展学习活动的。说明文是高考阅读理解题的必考语篇类型之一,科普说明文更是其中的常见形式。2024 年高考英语全国统一考试I 卷的阅读理解C篇是一篇科普说明文。它聚焦于纸质阅读与数字阅读的比较,不仅触及了当前社会关注的热点问题,贴近学生生活实际,引导学生深入思考科技与生活的关系,同时也体现了高考对学生深度阅读和批判性思维能力的考查要求。

一.命题立意

(一)选材聚焦立德树人,强化高考育人功能

2024 年高考英语全国I 卷的阅读理解C 篇深入探讨了纸质阅读与数字阅读、音视频学习方式等主题。该语篇通过分析不同阅读方式对理解的影响,尤其是屏幕阅读与纸质阅读之间的差异,旨在考查学生对各种阅读方式及其对学习效果影响的理解,以及对新媒体教育发展趋势的认识。

语篇指出,在阅读较长文本时,纸质阅读通常比屏幕阅读更有效。这种差异主要归因于注意力减少、娱乐心态以及数字化内容消费时倾向于多任务处理等因素。语篇分析了阅读纸 质文本与屏幕文本对理解的影响,以及观看和听内容与阅读书面文字在处理相同材料时的效果。研究表明,阅读纸质文本时,学习效果通常更佳。语篇还提及了关于网络学习和新媒体教育的一些观点。

通过学习该语篇,学生将了解当前的教育趋势,为未来的学习和生活做好充分准备。通过比较纸质阅读和数字阅读的差异,学生将了解不同文化与技术背景下的学习方式,认识到学习方式的多元性和选择性,并在不同的学习环境中做出恰当的判断,以增强自主学习能力。同时,学生需要深入理解语篇中涉及的shallowinghypothesis等概念,并能够将其与社交媒体等现代文化现象相联系,以展示其跨文化的理解能力。

2024 年高考英语全国I 卷阅读理解C篇不仅考查了学生对不同阅读方式及其对学习效果影响的理解,还通过培养学生的自主学习能力、跨文化理解能力和对传统阅读方式价值的认同,体现了“立德树人”的教育理念,旨在培养有文明素养和社会责任感的人才。

(二)试题考查关键能力,促进思维品质发展

2024 年高考英语全国I 卷阅读理解C篇的试题设计,旨在考查学生在语篇分析方面的关键能力,并促进其思维品质的发展。试题通过鼓励学生运用批判性思维来分析不同阅读方式的优缺点,并思考教育技术应用的合理性。学生必须能够从文本中提取关键信息,并进行对比和分析。

具体而言,试题涵盖了多种思维能力的考查,包括分析、概括、推断等。例如,第28 题考查学生理解词汇的能力,要求解释语篇中shinethrough这一短语的含义。第29题和第30题则考查学生理解具体信息的能力,分别涉及对shallowinghypothesis的假设和大学教师越来越多地使用音频和视频的原因的理解。第31 题则考查学生的推理判断能力,要求推断最后一段作者的意图。

二.试题特点

(一)语篇结构概括——具体模式

概括——具体模式,也称为一般——特殊模式、综合——例证模式或总说——分说模式,是英语语篇中一种常见且极具代表性的结构。这种模式凸显了西方思维方式中先提出总体观点再逐步展开细节、先进行综合论述再进行具体分析的特点。在科普说明文中,这种模式通

常包含三个部分:引言、主体和结论。

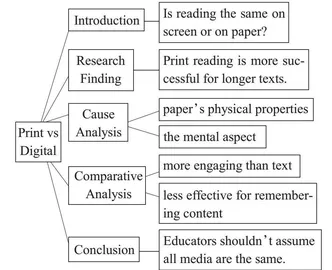

2024 年新高考英语Ⅰ卷阅读理解C 篇是一篇典型的科普说明文,遵循概括—具体模式,深入探讨了纸质阅读与数字阅读的优缺点。语篇结构清晰,逻辑分明,共分为六个段落:

第一段:引言。文章开篇提出了关于阅读方式有效性的问题,指出人们普遍认为纸质阅读在理解长篇文本方面优于数字阅读,这一观点引起了读者的兴趣,并为后续讨论设定了基调。

第二段:研究发现。这一部分通过展示具体的研究结果来支持作者的观点,即在阅读较长文本时,纸质阅读通常比屏幕阅读更有效。这为文章的中心论点提供了实证基础。

第三、四段:原因分析。文章深入探讨了纸质阅读与数字阅读差异的原因。分析了纸张的物理特性,如直接接触和页面的视觉布局,以及心理因素,例如shallowinghypothesis(浅层化假设),这些因素共同作用于阅读效果。

第五段:对比分析。通过对比分析,文章指出音频和视频可能在吸引注意力方面优于文本,且大学教师越来越多地采用这些技术。然而,心理学家的研究表明,成年人通过阅读文本获取的信息比通过听或看相同内容记得更牢。这一部分通过对比不同媒体形式在记忆保持方面的效果,进一步强化了纸质阅读的优势。

第六段:结论。文章最后总结了主要观点,指出数字文本、音频和视频在教育中都有其作用,尤其是在提供纸质材料无法提供的资源时。然而,对于需要集中注意力和深入反思的学习场景,教育者不应假设所有媒体形式在学习效果上是等效的。这一结论不仅总结了全文,也为教育实践提供了指导性建议。

通过这种结构布局,文章不仅逻辑清晰、条理分明,而且充分展示了作者对纸质阅读与

数字阅读优劣的深刻分析,揭示了科普说明文的语篇结构,即概括——具体模式。这种模式 不仅有助于学生更深入地理解和吸收信息,还促进了批判性思维和深入分析能力的培养。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国教育部.2017.普通高中英语课程标准[M].北京:人民教育出版社.

[2] 丁维莉.2009.篇章理论与英语阅读教学[M].北京:世界图书出版公司.

[3] 2024年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅰ卷)英语.