绿皮火车上的美食史

作者: 岑嵘

法国作家阿尔丰斯·都德曾这样回忆法国列车上的旅行:“我决不会忘记坐在三等车厢里去巴黎的旅行……它带着烟斗味儿、白兰地酒味儿、大蒜香肠味儿、淋湿的稻草味儿。”

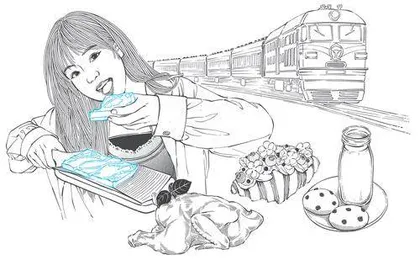

20世纪八九十年代的绿皮火车,今天若是回忆起来,首先想起的恐怕同样是车厢里食物的气味。售货员推着小车,神奇地在几乎无处下脚的拥挤车厢里来回售卖。旅客悠闲地拿出家乡食物开始食用,车厢里弥漫着各种食物的味道。

乘坐绿皮火车的旅程也是美食之旅。当火车停靠较大的站时,月台上的小贩推着小车,快步地从一个列车窗口走到另一个窗口,叫卖当地的特产美食。其中,有苏州豆腐干、无锡排骨、道口烧鸡、哈尔滨红肠,还有著名的德州扒鸡。

全世界早期的站台似乎都类似。美食专栏作家沙朗·哈金斯的《流动的餐桌——世界铁路饮食纪行》一书中这样描写印度的车站:“较大规模车站的小贩会把食物放在纸盘子里,通过列车车窗向车上的乘客兜售。这种叫卖方式延续至今,车站里也有一些常驻食品摊位,大多数都配备了烹制热食的设备。煎蛋卷、印度茶、咖啡、普通的薯片和饼干等长期在这些摊位上大受欢迎。”

那些原本是地方的特色美食,被列车带往天南海北,最后变得家喻户晓。比如德州扒鸡,再比如嘉兴粽子,画家叶浅予曾在游记中写道:“凡坐过沪杭甬火车的旅客,路过嘉兴,不会忘记买一串粽子。”这种经济实惠且能饱腹的地方美食,也因备受乘客喜爱而变得全国知名。

普鲁斯特在他的著作《追忆似水年华》中多次提到了一种柔软的扇贝形糕点——玛德琳蛋糕:“我掰了一块玛德琳蛋糕放进茶水,准备泡软食用,带着点心渣的那一勺茶碰到我的上颌,顿时使我浑身一震,我注意到我身上发生了非同小可的变化,一种舒坦快感传遍全身,我感到超尘脱俗。”玛德琳蛋糕的味道使作者回忆起自己的童年,并成为找回那些失去时光的神秘线索。

玛德琳蛋糕诞生在18世纪中期法国洛林地区的可梅尔西城,一名叫玛德琳·波尔米耶的年轻女仆照着祖母留下的秘方做了一款蛋糕。19世纪中期,巴黎到斯特拉斯堡修建了铁路,该路线途经可梅尔西城车站。于是很多家庭妇女用装满玛德琳蛋糕的方形大篮子兜售。玛德琳蛋糕最后成为可梅尔西城的一大产业,火车将此蛋糕带到了巴黎,在晚饭后食用成了贵族阶级的习俗。就这样,玛德琳蛋糕渐渐成为法国美食的代表性甜点。

作家马尔科姆·格拉德威尔在《引爆点》中说,一种产品要引爆流行,往往靠一个或几个魅力非凡的关键人物。事实上,引爆流行的也可以是物,比如列车和铁路网。那些原本在地方上才能吃到的,没有什么名气的甜食,纷纷随着乘客的口碑而变得全国闻名了。其中有波尔多地区的卡娜蕾、普罗旺斯的可利颂、利穆赞地区的芙纽多蛋糕、安茹地区的李子派、南锡的马卡龙……

一部铁路史,也成为一部美食史。