散简淡逸 大道无形

作者: 黄丹麾中国写意花鸟画历史悠久,源远流长。现代写意花鸟大师齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛、汤文选、崔子范、张立辰等在继承传统的基础上锐意求变,使写意花鸟画出现了更加崭新的面貌。所谓写意,即为“写”其精神,具体来说就是不拘泥于“形似”,而着意于“神似”,这种“神似”主要表现在中国写意花鸟画的立意上,即抓住花鸟的内在特质,以比兴手法表达人的志趣、情操和精神风貌,凸显画家的内在思想与审美追求。周永基的写意花鸟画走的是“传统出新”之路,他以散简淡逸之笔墨传达艺术家对生命的热爱,在深研传统与“妙悟自然”的双向整合中不懈地创新,进而形成不同于古人与他人的个性审美形式。笔者拟从四个方面对他的绘画予以解读,希冀读者从中领会出周永基写意花鸟画的堂奥所在。

一、惜墨如金,大道至简

周永基的写意花鸟画作品给我的第一印象就是“简”。“简”亦可被理解为“大”和“无”,也就是说,“道”无法用具体的事物加以描述,只能予以极致的概括。这种审美观念其实源于老庄哲学与禅宗美学。老子认为,“道”作为宇宙本体是一种无形无状的存在,即所谓“无状之状,无象之象”[1] 。艺术创造活动是对宇宙万物的审美体察,是语言概念和知识形式所无法涵盖的,它是对一般语言概念和一般知识形式的超越,所以,艺术是妙不可言的,这也正如唐代司空图在《二十四诗品·含蓄》中所说:“不著一字,尽得风流。”[2]也就是说,艺术创作做到含蓄蕴藉、意在言外,无需太多华丽的词藻和过多的烘托,只用含蓄简明的语句,就把所包含的意境表达得淋漓尽致。老子关于宇宙本体超验的思想对中国书画美学的影响很大。宇宙本体超验思想的核心观点是:主张人能超越感觉和理性而直接认识真理,强调超然分析与推理之上的直觉的重要性。唐代张怀瓘在《书议》中说:“言象不测其存亡……理不可尽之于词,妙不可穷之于笔。”[3]在张怀瓘看来,“言”“象”“笔”属于形式美的范畴,这是艺术的“语言”,但是“理”“妙”则是对艺术的超验性质(这与宇宙本体息息相关)的很好说明,即艺术之理和艺术之妙在艺术语言和笔墨技巧之外,即“理”与“妙”生于象外,这与老子的“道常无名”异曲同工。

庄子继承了老子的哲学与美学思想,他指出:“道不可闻,闻而非也;道不可见,见而非也。”[4]其又曰:“视乎冥冥,听乎无声。冥冥之中,独见晓焉;无声之中,独闻和焉。”[5]在庄子看来,人类的感官无法把握宇宙本体之“道”,因为“道”是一种“无形”的超验存在。但是,宇宙本体之“道”的超验性质,还是可以通过超越经验性质的更高意义上的直觉化“视”“听”被把握和感知的,这就是庄子所说的“独见”“独闻”。“独见”“独闻”这种直觉方式与中国书画美学一再强调的审美观照是一脉相通的。谢赫所说的“取之象外”、郭熙所言的“景外意”“意外妙”、苏轼所云的“萧散简远,妙在笔画之外”、祝允明所谓的“无言之妙”都是对庄子美学的发挥。

禅宗美学是以道家为主兼顾佛家的综合美学,它的特点在于借助神秘的直观证得自身的佛性,一方面将以往人们视为实有的大千世界视为不断变幻的现象即假象,另一方面又比任何学派都更重视人对自性、佛性和自省的亲证。在禅宗那里,内观外观所见都是“空”,只有“自在”才是真如佛性。禅宗最关心也最重视人的灵魂的解脱,把人的主体性推到极致,强调顿悟和渐悟,追求自由的人格和自然境界的意境化,这些都与人的审美经验息息相关。禅宗美学的首要特征在于自然的心相化,禅宗美学的第二个特征在于将自然现象作为人化的映射,进而形成境界和意境。在中国美学史中,境界和意境作为艺术范畴,在唐代由于受到禅宗的深刻影响才得以成立。禅宗的世界观使中国的山水画、写意画具有了精神的深度,走向了心灵化和意境化。例如,虞世南的“心悟”、张彦远的“妙悟”、张怀瓘的“玄妙”,都是将禅宗美学具化到书画美学之上得出的真谛。周永基的写意花鸟画无论是构图、笔墨还是设色、意境,都是务求简洁、力避繁杂。他的作品可谓“笔简墨精”,作者不是对审美物象进行面面俱到、事无巨细地描绘,而是有所选择、有所取舍,抓住最能表现对象本质的典型形貌特征,从而达到“窥一斑而见全豹”“见一叶而知秋”的艺术效果。艺术家的这种概括能力和锤炼本领,使他的“笔”与“墨”能够“举一反三”“以一当十”,在有限的语言中揭示出无限的心象。

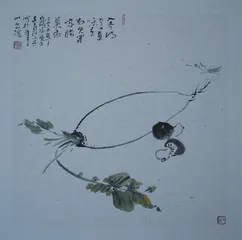

《入冬得其味一》只画一颗萝卜、两朵蘑菇、一只螳螂,而萝卜只用两条弧线加以概括,达到不能再减的审美效果。但是,简洁不等于简单,该作用笔至简,线条圆润有力,如锥画沙,所施翠绿和草绿二色亦极为单纯,题跋上写的“入冬得其真味在,尚见农家腊菜香”使一股浓郁的生活气息扑面而来,质朴的田园生活充满着欧阳修所说的“山林者之乐”,这亦是“富贵者之乐”难以体会、无法企及的超越物欲的自然之美。

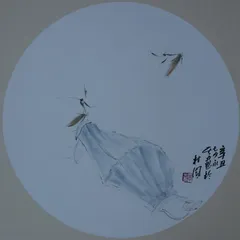

《入冬得其味二》属于团扇作品,仍以简洁之笔墨绘制一颗绿缨白萝卜,首尾各有一只红绿相间的螳螂落于其上,二者通过肢体语言彼此呼应,表达出获得食物的喜悦之情,此画的细节刻画细腻感人,构思卓尔不群,给人以拟人化的遐思与想象。

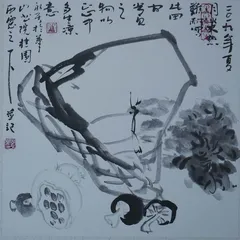

《三月至味》(封二)以简略至极的笔墨描写瓶中兰花、盘中樱桃和散落的砚台,墨色浓淡相宜,色彩对比醒目,充满生活情趣。题跋上写道:“又是一年三月三,世事如水身似船。未寻转眼至知命,笔桨砚舟渡前川。2018年春月修稧之日永居画于笔山书院旧址并记。”这里有必要介绍下农历三月三,这天亦被称“上巳节”“修稧节”,有登高、赏花、祈福、沐浴等传统活动。至今,在我国西南地区的一些少数民族地区,“三月三”仍是一个隆重而盛大的节日。周永基是贵州安龙人,求学和任教时均未离开过生养他的这片热土。永基在此画中感慨世事如流水,身心似渡船,转眼自己已到知天命之年,他以笔为桨,以砚为舟,在艺术长河中不断前行,读来令人无比动容,能深切感受到艺术家创作心路的波澜与变动。

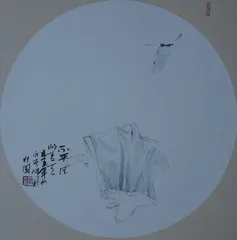

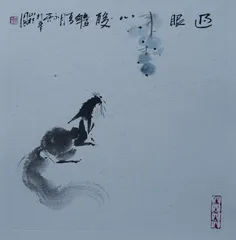

谈到疏简这一美学风格,马上会让人想到南宋的梁楷、明代的陈淳、徐渭、明末清初的八大山人、石涛以及近现代的齐白石,这些大家肯定对永基有深刻的影响。《防疫之三》正是这种影响的体现,该画作借用传统团扇的方式创作,在作品下方绘一个口罩,右上角绘一只蜻蜓,二者形成对角线式构图,该作用笔简约,设色清雅,构图疏朗,大面积的留白更增强了作品的空灵虚寂,颇有“无画处皆成妙境”之趣。题跋上题写的“不平凡的夏天”点明曾经疫情肆虐的主题,蜻蜓与口罩似乎形成矛盾焦点,暗喻抗疫的艰难。

二、纵横放逸,不拘常法

周永基的写意花鸟画作品的第二个特点就是“逸”。“逸”作为中国古典艺术的美学范畴,最早见于东汉崔瑗的《草书势》。崔瑗在《草书势》中曰:“蓄怒怫郁,放逸生奇。”[6]南朝的谢赫在《古画品录》中也有“纵横逸笔”的说法[7];唐代的虞世南在《笔髓论》中则多次提到“逸”,如“握管使锋,逸态逐毫而应” [8] “但先缓引兴,心逸自急也” [9]等。

最早提出“逸品”概念的是唐代的李嗣真,他在《书后品》中将“逸品”置于庾肩吾提出的“九品”之上。后来唐代的朱景玄在《唐朝名画录序》中,在“神”“妙”“能”三品之外,又提出了“不拘常法”的“逸品”概念。较早全面地对“逸格”加以界定的是北宋的黄休复,他在《益州名画录》中将朱景玄提出的“四格”加以重排,将“逸格”提至首位,并对“逸格”作了较为详细的解释:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。”[10]

我们由此可以看出,黄休复将“逸格”的内涵作了两点规定:第一个规定就是“笔简形具”。所谓“笔简形具”就是指笔墨简练,但形象具体而完备。第二个规定就是“得之自然”。这里的“自然”是指自然无为之义。“得之自然”就是消解一切人为痕迹,达到随心所欲之艺术境地。第三个规定是“莫可楷模”“出于意表”。这就是说,“逸格”没有办法作为楷模,语言难以表达,是一种只可意会不可言传的审美意象。从这个意义上说,“逸格”表达的是一种“技近乎道”的自由创造审美状态。

“元四家”之一倪瓒在《题自画墨竹》中云:“余之竹聊以写胸中逸气耳!岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!”[11]他又在《答张仲藻书》中云:“说仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”[12]倪瓒在这里强调“逸气”“逸笔”和“形似”的对立,十分类似黄修复所说的“逸格”和“能格”的区别,但是又和黄修复有所不同,他不是从审美创造和艺术风格意义上来看待这种对立的,而是从艺术家的生活状态和精神境界上来理解这种对立的。首先,“逸气”说代表了一种超脱尘世、归隐山林的生活状态和精神境界;其次,“逸气”说代表了一种萧凉自寂、悲慨孤绝的主观意向。

永基的写意花鸟画中的“放逸”表现在他不着意于鸿篇巨制,作品多以小品为主,小而精,小而有趣,创作随性亦随意。其作品所反映出来的“放逸”表现在“得之自然”上。这种“自然”就是清新明静、率性致远,毫无雕琢、刻意之感,给人以旷达、闲逸、疏散、爽放、活脱的视觉享受。当然,这种“自然”不是任意地放纵和涂鸦,而是历经“凝神遐想,妙悟自然”之后的“随心所欲”,也是“衣带渐宽”后的“灯火阑珊”。

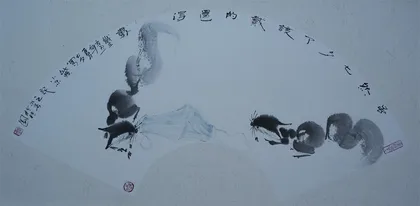

《田间》绘一只斜倚的竹筐内装一颗大白菜,四朵蘑菇散落筐前。该作呈梯形构图,逸笔草草,线条率真,墨色虚实相生,阴阳互补,颇有潘天寿、齐白石的遗风。题跋上写有:“2019年夏月炎热难耐,写此田间之物,以正心中多生凉意。永基于笔山书院桂园西窗之下并记。”以此可见作者的散逸心态。其实,心静自然凉,只要清心寡欲,必然“无欲以静,天下将自正”[13]。