山·海·风

作者: 刘大先

中和镇的文化密码

2021年4月28日星期三,多云转晴,儋州中和镇

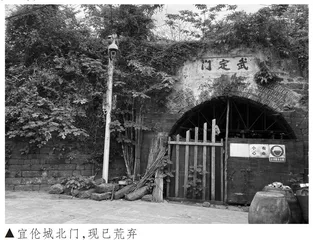

儋州市府所在地是那大镇,中和镇只是其下辖的1个街道、16个镇中的普通一员。虽然貌不惊人,却有悠久的历史,汉朝建墟,称高坡。唐武德年间,儋耳郡改为儋州,州治迁至高坡,改名宜伦,也就是如今的中和镇。那个时候,宜伦至少在南方应该算是一座颇具规模的城池,现在还残存从武定门(北门)与镇海门(西门)的一段城墙,外面包着石砖,内里用夯土垒实。目测高度大约有5米,从门洞的纵深看,城墙宽度大约20米。年久失修,城门部分也需要用钢架支撑,部分城墙完全变为荒丘,长满各色杂木,间或有一些民居筑建其上,变成寻常巷陌,时有家养鸡犬跑过,在曼陀罗与草窠中间觅食。站在土坡上,可以看到原先的护城河早已淤塞为漂浮垃圾、长满水葫芦和水草的沼泽沟。

城墙历代修葺,可能原本修建时随地势而走,所以并非横平竖直的造型,而是不规则的蜿蜒状,顺着已经变成土坡的城墙遗址演变成一条老街。沿街很少看到行人,也许因为天热都躲在家里。值得一提的是,每到一个三角转弯的地方都会有一座大小不拘的土地庙,陈设极简,有时候仅有一尊一尺见方、造型滑稽的土地公公像。门旁或立一个“石敢当”,或者立一个石狗,此处石狗与雷州徐闻的一样,可能是从那里传过来的。植满大花紫薇的街巷两侧住户门头上,很多标有雁门郡、河东郡、武威郡、西河郡、三槐堂、乐安郡等字样,这些西北的地名,暗示着住户的姓氏与祖先的郡望。坐在门口洗衣服的女孩则一口儋州方言,一千多年的时间既保留一些东西,又改变另外一些东西,有一种奇妙的杂糅感。

这种杂糅感体现在现代楼房门头上几乎家家户户都挂着粉红色的利市(即红包),那是春节期间和春联一起挂上去的,是南粤习俗。有几处墙壁上贴着的由“金丁赤口”合成的异体字,则是一种告诫少惹口舌是非的民俗。街头看到露天里,有人用木柴在煮山芋烧酒,十块钱一斤,莫笑农家浊酒的感觉。

即便现代化生活方式已经深入到生活的各个角落,此地民众仍然葆有浓郁的民间信仰。宁济庙供奉的冼夫人就是一例。冼夫人名冼珍,南北朝时期高州人,俚人(壮族先民分支)首领的女儿。20岁时嫁给太守冯宝,开创汉俚联婚的先河。冼夫人政治与军事能力超群,历经梁、陈、隋三朝,顺应时势,率领族人归附隋朝,受封“谯国夫人”,去世后追谥“诚敬夫人”。宁济庙中有九尊唐朝时镌刻的群黎归附石雕,记录了冼夫人奉诏巡抚海南的功绩,归附的黎民有千余峒,维护了社会稳定,促进了生产,用今日的话来说,推动了民族团结与文化交流。其中有两个石雕依然是拒不服从的人物形象,颇含深意,在雕刻的当时称当上是“秉笔直书”,在后世的中华民族话语中,这些小小不言的细节显然会被一笔带过,成为民族历史融合过程中无伤大雅的一个插曲。

转了一圈,就是新修的关帝庙,海南省苏学研究会监理、儋州市广电台的谢仿贤先生带我们进去,遇到一位精神矍铄的老太太,就是2000年前后向镇民募捐集资修建这座庙的带头人。老太太姓彭,已经85岁,早先是镇上副食品厂厂长。谢先生与彭女士都属于“地方精英”,拥有地方文化的发明权和阐释权。这个关帝庙当时花了几百万,一笔不小的数字。庙中立有关公塑像,正殿后面还修了桃园,塑有刘关张三结义雕像。关帝庙不仅祭拜关公,也祭拜另一位武圣岳飞。大殿廊柱上镌有赞语:“威震中原功业播千秋仁勇智谋昭日月,志扶汉室忠贞传万代竭诚赤胆贯山河”,这话也可以用在岳飞身上。

民众朴素的道德观体现在这种对于赍志而没的忠臣义士的尊崇之上,倒不一定全然由上层意识形态灌输。他们有种金子般的良心,对于那些慷慨牺牲的忠烈从来不吝啬赤诚。这种情感与中和镇呈现出的杂糅一样,隐藏着它乃至儋州的文化密码:包容、接纳、心存敬畏而懂得感恩,五方共处,八音克谐。

他们对文豪苏东坡同样如此。苏东坡被贬儋州,主要生活在中和镇一带,因为他的到来,海南的文教事业开始“破了天荒”,从此之后,中原儒家精英文化在孤悬海外的岛上族云蓊郁、兴雨祁祁,使得此地民众千载以降依然念念不忘。苏东坡在海南的活动已经被无数人书写过,而我想说的是,他之所以能有如此大的影响,可能不仅是地方上为发掘文化遗产资源、进行创意产业开发而做的刻意拔高,而是他真的在日常生活中产生实际的涵濡润化的效力,并且延续至今,现在本地还有以东坡命名的小吃。东坡书院(载酒亭)的文教事业更不必说,更主要的还有苏轼经过长期生活后对儋州的认同感,让本地人倍感亲切:“我本儋耳人,寄生西蜀州”——他乡认作故乡,客人成了亲人,双向的情感交融,让苏东坡与儋州产生难以分割的关联。

不过,刚从惠州被贬至此的苏东坡一开始过得非常艰难,以至于他只带三子苏过随行。他在《与王敏仲书》写道:“某垂老投荒,无复生还之望,昨与长子迈诀,已处置后事矣。今到海南,首当作棺,次便作墓,乃留手疏与诸子,死则葬海外”,已经做好最坏的打算。未曾预料,心灰意冷之际,他收获了海南人的温情与敬重。刚到昌化军(中和镇)时,军使张中安排兵卒修葺馆驿安置,尽管不久就被上峰问责,苏氏父子被逐出官驿、露宿荒野。当此流离失所之时,又得到当地百姓的自发帮助——他们为他在桄榔林中盖了几间茅屋,还不时接济衣食。这种来自民众的温情与关怀,一定让迍邅困顿于官场的苏东坡倍感欣慰。第二年的春天,他在《减字木兰花·己卯儋耳春词》中写道:“春牛春杖,无限春光来海上。便丐春工,染得桃花似肉红。春幡春胜,一阵春风吹酒醒。不似天涯,卷起杨花似雪花。”词句风格明媚又灵动,让人能够感受到他的心境已经发生巨大变化。苏东坡原本就是豁达之人,一旦豁然开朗,投桃报李,便以巨大的热情回馈乡民,教农劝学、治病寻水,生生将人生的逆境过成顺境,也正是这种随缘而化中彰显出他不避雅俗的人格魅力和儒道释三家汇流的人文素养,从而泽被数世,于今不绝。

桄榔庵的遗址现在是一片菜地,滋生蓬勃的红薯与猪婆菜,只剩下一块字迹难辨的石碑,竖立在豇豆架下。路遇一位赤脚牵牛的老伯,看到我在寻觅,就指着远处说那里有一口东坡井。我颇为讶异在机械化普及的时代他还在用牛耕田,不过看看周围的田地也就明白了,水泽遍野,田亩狭小,根本也容不得机械劳作。三岔路口有一块凉棚,七八个闲汉摆了两张桌子玩一种本地的牛牌——类似于麻将,但比麻将要狭长,颜色是黑黑的。我看不懂,也无兴趣,心想如此烈日炎炎,他们倒是心境悠闲得很。东坡井位于田畴树林间,四野空旷无人,经过重修,环绕井口有一圈水泥质的围栏。据传当时城中水质粗劣,这眼泉水是苏东坡寻找到的甘泉,人事迭代,岁月流逝,井水却依然故我,到现在还能使用。

下午到东坡书院,这里历史久远、屡经修缮。载酒堂始建于北宋绍圣年间,元时修了东坡祠,明嘉靖年间载酒堂改称东坡书院,万历年间得到重修。1934年,国民革命军独立团又重修一次。如今的东坡书院是在原有基础上扩建的文旅景点,轩昂宏阔,纳入一个疏浚的池塘,面积巨大,约有两万五千平方米。院里建筑之间错杂种植滑桃木、夹竹桃、印度紫檀之类树木,有一种“狗仔花”很有特色,花蕊如同几个小狗蹲抱在一起,我查了一下,它的学名应该叫“羊浸树”。

与来此游学的儋州职业技术学校旅游管理专业的学生们座谈,一起参加的除了叶兆言老师,还有本地的作家李盛华,东坡书院王圣阳等人。李先生做过儋州教育局局长和科技局局长,是海南省苏学研究会副会长,说起来苏东坡事迹与作品如数家珍,很见持久浸淫的功力。学生们个个都坐得端正,随口就能背诵苏东坡的诗词,天气湿热也没有妨碍愉快交流。文学化入到日常,成为“文化”,赋予土地和空间以历史的深度和富于意蕴的美学感受。

苏东坡已经成为中国传统文化不可或缺的代表性人物之一,而这个人物与儋州的关系又那么密切,不禁让人寻思其中因缘。“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,在苏东坡自我论定的三个地方,都是他失意之时的流放之地。他却于飘零中找到肯定与坚守,这种转化外物与环境的心力与智慧蕴藏着巨大的启示,如同一个秘制的微缩胶囊,正在缓慢而持续地释放出它的能量。

北部湾之风

2021年4月29日星期四,儋州峨蔓→白沙黎族自治县, 阴

“峨蔓”两个字意为山势高峻、草木繁茂。峨蔓镇恰如其名,在儋州西北,火山口下,北部湾区,海峡对岸就是越南下龙市到芒街一线。它下属的小迪、灵返、盐丁、西沙等村都有古老的盐田。去往灵返的水泥路曲曲折折,小镇上榕树夹道,树下简易的塑料椅上坐着闲人,椰树间系着网兜吊床,路边是卖炒伊面与米烂(一种米浆经沸水烫成的米丝)的店铺。镇上行人不多,出了镇就是乡野,更显寂寥,路边石块间尽是仙人掌和木麻黄。这种景致无端地有种不真实感,一种由荒野异域所引发的陌生感。仙人掌开着黄色的小花,有的果实已经呈现出暗紫色,拔掉刺就可以吃了,我用小刀切开一个尝了尝,味道清淡。

穿过滩涂中一片红树林间水面高耸的石头路来到灵返海边,李如龙大叔早已和另外一位大叔等在盐田。灵返盐田与前日在洋浦盐田所见相同,只是要更加古朴和阔大一些。盐田随地势起伏,石块中间分散着一块块晒盐的石砚,平滑如镜,是先民一点一点磨出来的。火山岩石质量轻、强度高,内部是天然多孔蜂窝,有良好的透水和透气性能,可以加快水分蒸发。同时,它还具有耐酸碱、抗腐蚀的惰性,适合接纳具有腐蚀作用的海水,对水中的有益微生物也不会产生抑制作用,不影响其活性。这样晒出的盐保存了最大限度的天然性。石砚中间就是平展的盐场,间隔一段距离是一个卤水坑,四周散落几个火山石垒成的矮小而结实的小房子,用来放置工具与制成的粗盐。

李大叔六十多岁,面色黝黑,那是经年海风与烈日留下的印记。他有着丰富的制盐经验,他与那位大叔一起演示制盐的过程。先用木耙将卤水坑边的卤土刨开、翻松、打碎,将细碎的卤土均匀抛撒在浇上海水的盐田上,然后再浇上海水。经过烈日灼晒,水分蒸发,盐分就吸附到了卤土中。再将干了的卤土收拢到卤水坑边浇上水,通过简单的过滤渗到卤水坑中。这时候,卤水的浓度就比较大了——普通海水的含盐量粗略有5度,制盐所需的卤水则需要达到20度。辨识卤水是否浓度达标,他们有一种便捷的方法,从土坡上折下一种叫作黄鱼茨的灌木,折断它的茎抛入水中,如果是一般海水,茎秆立刻就会沉到水底,但在浓度比较大的卤水中就会浮起来,一旦浮起来就说明可以晒盐。我尝了一下,这种卤水的咸味大约相当于西南地区腌制腊肉的咸味。卤水浇到石砚中,几个小时就会结晶,顶多一天时间水分蒸发干,就可以收盐了。此地晒制的盐是白盐,颗粒粗大,比较苦涩,无法直接炒菜,腌制蔬菜没有问题。

今天天气阴沉,不是晒盐的好天气,北部湾的风吹过这片古老的盐田,海风有种咸味,并不腥,让人觉得凉爽惬意。我和李大叔聊了一会儿,了解到这些盐田以前属于生产队集体所有,后来分包到户,每五年根据人口死亡与出生的变化重新分配一次。晒盐非常辛苦,收益却不高,不如出海捕鱼挣钱,出海捕鱼就是风险比较大,但政府还是有补贴的。边际收益的减少,使得晒盐这种传承千年的民间技艺逐渐在衰落中。

煮海取盐在中国,历史极为悠久,可以追溯到神农氏时代。中国幅员辽阔,地理不同,盐有不同分类。《明史·食货志·盐法》记曰:“解州之盐风水所结,宁夏之盐刮地得之,淮、浙之盐熬波,川、滇之盐汲井,闽、粤之盐积卤,淮南之盐煎,淮北之盐晒,山东之盐有煎有晒,此其大较也。”海盐取海卤煎炼而成,井盐取井卤煎炼获得,碱盐是刮取碱土煎炼制作,池盐出自池卤风干,崖盐生于土崖之间。这其中又有区别,海盐、井盐、碱盐三者出于人工,池盐、崖盐二者出于自然。盐业关乎民众日用与战略储备,在国计民生中至关重要,在前现代时期是政府控制的垄断专卖行业,因盐而兴起的城镇、商道乃至社会群体(盐工、漕运、盐帮、盐商、盐贩)往往具有塑造某个地区社会文化形态的功能。当然,随着现代工业制盐的兴起,至少在峨蔓这里,更多的年轻人都放弃晒盐,选择进城务工。海水激荡,千年的盐田未曾有多大变化,海边人们却已经谋求新的生计。

由灵返村往西不到两公里就是盐丁村,盐丁的盐田规模更大,从布满茜草与木防己的小径经过,坐落在一片礁石林立的海滩之上,基本上已经半废弃。落潮后的礁石水洼停泊着数十只船面斑驳的机械渔船,船头的国旗犹在在风中猎猎招展。这片礁石滩视野寥廓,面积广大,石头之间的泥沙地上肉眼可见许多圆形孔穴,那是螃蟹的藏身之处。踩着嶙峋的石头往海边走,海风逐渐盛大,与波涛冲击的声音互为呼应,远望前端海中凸起的海礁之上有一座红白相间条纹的灯塔岿然不动,与暗黑色的滩涂、深蓝色的海面构成了带有古典主义油画意味的场景。