《清明上河图密码》里的办案流程符合历史吗?

作者: 楠书房

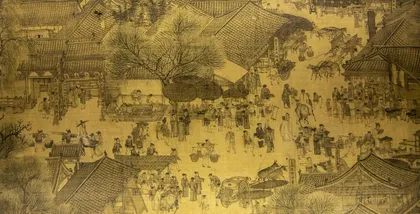

我们眼中的《清明上河图》,曾经只是再现北宋盛况的传世名画,然而伴随着电视剧《清明上河图密码》的热播,画卷中的840多个人物瞬间成为惊天大案的参与者、见证者,重重谜团之下,开封府、大理寺甚至皇城司纷纷下场,侦查取证、抢夺证人、查阅卷宗、反复推理……

开封府、大理寺、皇城司……宋代的机构设置这么多,遇到案件该怎么办?它们分别有什么权限?司法程序又是什么呢?

北宋主要断案机构

司法审判若想不乱,分工合作、程序明确就显得异常关键。北宋立朝之初就明确了不同区域、不同案件级别的授权问题。

北宋的刑罚分为笞、杖、徒、流、死五级,州县掌握笞刑与杖刑,重在教化百姓,点到为止,州县之上的机构负责汇总卷宗,徒刑、流放、死刑则需进一步向中央上报;中央的刑部不掌实权,只是梳理卷宗;单独设立的审刑院负责对重大案件进行审核;大理寺则对于存有疑虑的案件进行再次审核;如果仍然拿不准则要御史台出面监管。此外,倘若案件争议大,朝廷内外有太多不同的意见,皇帝则要组织专门的审核团队进行重点审核(如杂议、制勘院、推勘院)。不过在北宋末期,经历了官制改革,上述流程有少许改变。

开封是都城,开封府不同于一般的州府,开封府的断案有其独特之处。虽然开封府的徒、流、死三刑也需向中央上报,但它的官员设置更为复杂全面,审案与断案的流程更为清晰,加上其坐镇京畿之地,则会承受更多的王朝压力,大案、急案频出,法理之外的官员升迁、京城安全、皇室颜面等因素掺杂较多,想得出公正稳妥的判决实属不易。

有人会说,我们印象中宋代的开封府里有铁面无私的包大人,和让奸人闻风丧胆的龙头铡、虎头铡和狗头铡,这不是拥有死刑权吗?其实这是文学演绎,包大人的黑面黑袍、额头处的月牙印记、府衙内的三口铡刀和身旁的一众高手,并非都是真正的历史。

至于《清明上河图密码》中提到的皇城司,它实际上是为皇家服务的特务机构,平日负责巡查京城、严守宫城门禁、刺探情报等。如果遇到皇帝秘密吩咐的事,皇城司则不受其他机构干预,不属于常规的司法机构。

从“冷清冒充皇子案”看司法流程

很多学者把宋代司法视为古代司法之光,因为它明确规定“鞫谳分司”,也就是审案子与判罪刑要分开,机构、人员不能重叠,前者负责就本案范围内收集人证、物证,形成口供、卷宗,其他不能逾越一步;后者则根据已提供的证据,展开进一步的法理论证,直至给出判决。

为了满足这一原则,州府、大理寺等机构进行了人员的明确区分:一般的州要设置初步审查机构,如州院,由司录参军负责,管理民事案件;又如司理院,由司理参军负责,管理刑事案件,都审理完毕后由司法参军核对法律条文,给出司法解释,再由判官、推官写出判决意见,最后交由知州、通判判决。

开封府机构设置较为完善,严格遵循“鞫谳分司”原则。具体包括使院、府院、左右厅、左右军巡院等机构。主要官员有权知开封府、推官、判官、司录参军、六曹参军、左右军巡使、左右军巡判官、勾当左右厢公事等。大理寺的主要官员为卿一人,少卿二人,部门细分为“左断刑”与“右治狱”。其中,“左断刑”主要负责“奏劾命官与将校、大辟以下疑案的审理”;“右治狱”则负责“京师百司案件、特旨委勘重大案件和侵盗官物等案件”,两大部门内部还有初审与判决的功能区分。

为更加清晰地考察司法流程,我们不妨以宋仁宗时期的“冷清冒充皇子案”来加以探讨。宋仁宗在位长达40余年,名臣如云、政绩颇多,然而仁宗却没有子嗣。于是,民间有胆大妄为之人想抓住这一“机遇”,通过冒充皇子来继承大统。

皇祐元年(公元1049年),开封府迎来一个神秘之客,名为冷清,其自称流落民间的皇子。

面对如此大事,开封府上下极为重视。但是,经过开封府内的多次审查,仍没能完全证明冷清的身份,于是权知开封府钱明逸就想圆滑解决,让冷清前往汝州编管,借以缓冲,静待时变。但此举遭到府内推官韩绛的反对。韩绛认为,此事应该及时上报中央。

按照宋代司法规定,只有开封府内的审查官与判决官共同签署,此案才能通过,所以在争执之下,案件只能提交给中央进一步复核。

“冷清案”事关重大,故而经由大理寺复核后直接转交御史台讨论,台谏官赵概与包拯一同奉旨重新审理此案。心思缜密的包拯亲自前往开封府军巡院查看卷宗,然后派人寻访冷清的亲朋故人,发现冷清所言前后不一,属招摇撞骗之徒。

正是“鞫谳分司”,使得开封府内存在不同见解;正是共同签署方能生效,使得存疑的案件提交中央;也正是司法审核重视证据,使得案件的原貌浮出水面,幕后的真正黑手受到严厉的制裁。

从“阿云之狱”案看司法博弈

宋代司法的办案原则是科学性与教化性相结合,体现为重视证据、疑罪从无、从轻从赎。“阿云之狱”案是一场发生在宋神宗时期的重大司法争议,不仅涉及地方至朝堂众多官员,就连皇帝也亲自下场多方调和,可以说是窥探宋代办案原则的绝佳例证。

熙宁元年(公元1068年),登州(今山东境内)传来一宗大案:一个叫阿云的女子,在母亲去世的守孝期间,被家人订下婚约,准备许配给男子韦某,阿云不满于婚约,便趁韦某不备,持刀刺伤了他,虽没有危及性命,但断了韦某一指。

登州知州在认真调查案件情况后,提交中央复核。此时阿云的作案动机、作案过程均有清晰记录,案件证据相对完备。

审刑院和大理寺查阅卷宗后,认为母丧时婚配严重违反道德教化,加之谋杀一事,认为应当对阿云处以极刑。但随后新上任的大理寺卿许遵则反对,他认为阿云因事而谋杀,且有自首表现,应当减刑二等。由于此时中央审查机构间意见不统一,于是神宗下令重臣王安石与司马光一同讨论。谁知王安石支持许遵的意见,司马光则支持审刑院与大理寺的意见,矛盾未能解决。

一番争执之下,御史台提议再度复核,神宗只得又下令翰林学士与知制诰数人一同再议。然而,因牵扯官员派别、意气之争,讨论多有反复,最终,神宗作出裁决,从轻判处阿云,处以流放之刑。

从结果来看,神宗采纳的司法解释是,因母丧期间不能实行婚配,所以阿云订婚的关系不成立,不能视作杀夫,而是一般的刑事案件,加之阿云犯罪动机与事实清晰,且有自首表现,故而重视证据与从轻从赎兼具,依照死刑减二等的法律规定予以宽大处理。

可见,宋代的司法程序与司法原则立足于审查与判决的分工,立足于改变屈打成招的惯例,立足于实现充分讨论的公正,所以在理念与体系上,宋代司法堪称古代司法之光。但正如《清明上河图密码》所揭示的复杂景象,哲宗、徽宗、钦宗三朝已然是党争不断,司法领域的各级执行者们或留意政治,或一心贪腐,欺压百姓,或玩忽职守,有心坚守司法原则、道德底线的官吏已经少之又少,这或许就是后人不断推崇包拯清正廉明、刚正不阿的原因所在。

(摘自《国家人文历史》)