三链融合:基于数字赋能的心理健康服务体系构建

作者: 傅海鹰

摘 要 打造家校社协同的良好心理健康教育生态,促进学生身心健康成长,已成为教育高质量发展的关键。浙江省浦江县浦阳第五小学依托区域“心路e通”系统,构建了“三链融合”全员心理健康教育服务体系。实践表明,该体系能够有效整合家庭、学校和社会三方资源,实现心理健康教育的全员参与、全方位渗透和协同育人,开创了“人人接受心理服务,人人参与全员育人”的心理健康教育新模式。

关键词 心路e通;数字赋能;心理健康教育

作者简介 傅海鹰,浙江省浦江县浦阳第五小学校长,高级教师

育苗先育根,育人先育“心”。近年来,随着人工智能的兴起,数字化赋能心理健康教育已成为破解当前中小学心理健康教育困境的重要途径。2022年,在浙江省儿童青少年心理健康与危机干预智能实验室的指导下,浙江省浦江县教育局研发了“心路e通”学生心理健康数字化管理平台,旨在通过数字化手段对学生的心理健康状况进行动态监测与积极预防。浙江省浦江县浦阳第五小学依托“心路e通”平台,采取日常观察、线上记录、线下疏导等多元化措施,以培育学生积极心理品质为核心,以学生校园生活事件为切入点,提升学生的校园幸福感,塑造学生的阳光心态,取得了显著成效。

一、“三链融合”全员心育服务体系的

开发背景

(一)时代需求

国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》明确提出,“坚持健康第一,将健康作为学生全面发展的前提和基础”。文件要求遵循学生成长成才规律,将解决学生的心理问题与成才发展的实际问题相结合,促进学生身心健康发展。因此,打造家校社协同的良好教育生态、培养学生积极健康的心理品质、开发学生身心潜能、促进身心和谐发展,是回应党和国家关于新时代学生身心全面发展战略的重要举措。

(二)现实困境

加强中小学生心理健康服务建设的首要任务是建立科学有效的学生心理健康评估与危机筛查预警机制。只有减少错报、漏报,精准评估与诊断学生的心理健康状况,才能真正系牢学生身心健康保护的“安全带”,推动心理健康教育向全面预防型转变。[1]然而,目前心理健康问题评估普遍存在工具适配性不强、数据采集单一、精准度不足、危机分级科学性欠佳等问题。如何基于大数据技术赋能心理健康教育,突破现有困境,已成为中小学心理健康教育工作者普遍关注的焦点话题。

二、“三链融合”全员心育服务体系的

实践路径

学校以学生为中心,通过协同联动,依托“心路e通”平台,构建了全员参与、全程管理和全方位覆盖的“三链融合”全员心育服务体系,形成了数字赋能的学校心理健康服务新模式。“三链”即“六步闭环”动态观察链、“DWMT”教育行动链和“三全”协同生态链。

(一)打造“六步闭环”动态观察链

1.观察波动事件

班主任作为学生心理动态的第一观察员,记录学生的在校表现,汇总日常情绪监测信息,形成学生心理动态观察日记,从而建立以班级为单位的心理健康观察网格。系统根据班主任对事件赋予的分值,自动向不同主体发送预警信息,构建起面向“班主任及科任教师—心理健康辅导教师—学校分管领导—校长—局分管领导”五个层级的学生心理健康动态数据采集链条。

2.上传表现数据

发现波动事件后,班主任将事件上报至“心路e通”系统。系统采用“五步结构化”模式采集学生个人档案,记录学生心理动态:第一步,选择三大因子(风险、保护、诱发);第二步,选择17个维度(情绪、品行、人际、学校氛围等);第三步,选择84种心理事件;第四步,对事件赋分;第五步,班主任对事件进行补充描述。

3.推送疏导建议

系统内置“班主任及科任教师—心理健康辅导教师—学校分管领导—校长—局分管领导”五级分层配置,并根据积分级别(每10分为一级)自动向相关主体发送预警信息,同时推送“心路e通”干预小手册中的相关建议。

4.开展守护行动

班主任及科任教师—心理健康辅导教师—学校分管领导—校长—局分管领导等各层级人员根据具体事件,通过“心路e通”干预小手册开展针对性的守护行动。

5.总结教育经验

班主任根据波动事件的特殊性和普遍性,梳理疏导过程中的“亮点”,并将其上传至系统,作为“心路e通”干预小手册的指导建议。同时,在每周五的晚托时间对辅导过程中的“败点”进行复盘反思、总结经验,力求从“败点”中寻找突破点。

6.调整动态积分

经过科任教师、班主任、心理辅导教师的引导和干预后,若学生在两周内表现良好,班主任可申请撤销问题事件并调整积分。系统会自动分级分类给不同主体发送“消分”通知。

(二)落实“DWMT”教育行动链

学校通过每日一绘、每周一汇、每月一享和每期一晒的形式,打造“DWMT”心理健康教育模式,以快乐、温暖的方式营造积极的校园氛围,提升师生心理资本。

1.每日一绘——绘制“心情图”

一是教师绘制学生的“心理曲线图”。教师以时间轴的形式观察学生,记录学生从早到晚的情绪变化,并寻找规律,化“痛点”为“暖点”,为情绪赋分。二是学生绘制自己的“心理晴雨表”。学生通过记录日常事件并绘制“情绪曲线”,找寻情绪波动的内因,从而提升自我情绪管理能力,做情绪的主人。

2.每周一汇——汇总“晴雨表”

一是“心路故事荟”。在每周一的夜学时间,学校围绕学生情绪波动事件,组织全体教师开展20分钟的研讨活动。二是心“晴”周记。学生将自己一周遇到的愉快或难过的事情以随笔的形式记录下来,进行心理抒发。三是有准备谈话。班主任围绕“心路e通”问题事件,每周主动找三位学生开展有准备的谈话,做到“不等有事才沟通”。

3.每月一享——厚植保护因子

一是班级心理剧。班主任选取“心路 e 通”预警事件或普遍性事件,编排班级心理剧,于每月第三周的周一上台展示。二是主题团辅活动。学校根据平台上报事件,以社团活动的形式,开展主题心理活动或团辅课。

4.每期一晒——看见“暖”成长

一是口袋心育手册。每学期,学校鼓励教师梳理“心路 e 通”问题事件干预辅导中的亮点、痛点、难点、疑点,撰写心育故事或案例,结集成册。截至目前,学校已编出《暖娃入学手册》《青春自护手册》和《五色暖娃评价手册》等口袋心育手册。二是五色暖娃系列活动。学校鼓励学生积极参与“暖”活动,获得“暖”成长值,以便直观地看到自己在成长过程中的进步,在“暖”的氛围中茁壮成长。

(三)构建“三全”协同生态链

心理健康教育不仅是学校的责任,更需要家庭与社会的共同参与。学校通过引导家长适度参与教育过程,与学校互相理解、互相分享、互相信任,并进行换位思考,协同育人,将家长转化为教育的最佳“合伙人”,为孩子创造良好的成长环境,从而实现教育的最终目的。

1.开设“暖爸暖妈”小课堂

学校基于“心路 e 通”数据库中记录的心理波动事件,分析可能对学生心理造成风险的关键点,并结合普遍性原则,确定“暖爸暖妈心育小课堂”的主题。课堂内容由教师、家长、学生共同设计,每月推出一期,围绕一个具体的问题,为家长提供有效的解决方案,探索“成长型家长”的培养路径。例如,数据库显示四年级学生与父母之间冲突较多,这一阶段的学生渴望得到家长的肯定,但长辈多以打压式管理为主。针对这一普遍现象,第21期“小课堂”便围绕“‘暖’沟通,做有‘温度’的父母”展开讨论。

2.开展“幸运 28”圆梦活动

为提升学生的校园生活质量,增强学生对校园生活的满意度与幸福感,学校开展了“幸运 28”圆梦活动。在每学期的开学典礼上,学校面向全体学生征集“微心愿”,并在每月28日所在周的升旗仪式上,由社会各界爱心人士从“暖心箱”中抽取28名学生的心愿进行认领,并帮他们逐一实现。截至目前,该活动已举办11期,共为1,345名学生达成心愿。

3.开展“泉溪小记”校园访谈

依托“心路 e 通”系统中反映的共性事件,学校心理教师整理出学校年度热议话题,再由学校小记者社团投票选出年度十大热点话题,每月推出一个主题访谈,如“爸妈伤害我的一句话” “名字里的秘密”“今日的‘小确幸’”等。学校通过这些主题访谈,搭建了学生的发言平台,让学生成为主角,从多角度呈现他们内心的真实感受。

4.开辟“夸夸我家的孩子”栏目

针对家长在日常生活中习惯以“别人家的孩子”来教育自己孩子的现象,该栏目将目光聚焦于家长,邀请他们成为主角,夸赞自己孩子的优点。栏目每月推出一期,通过正面引导,帮助家长发现孩子的闪光点,激励孩子健康成长。

5.设计“美好记忆创建”行动

学校鼓励家长关注孩子生活中的每一个成长瞬间,并将亲子间的美好时刻记录下来。学校每月举办“美好记忆分享会”活动,让家长分享自己的亲子故事,提升家长的幸福感,助推家庭教育的良性循环。截至目前,该行动已收集家庭教育案例562个,制作家庭生活小微课50余个,累计点击量超过1.2万人次。

三、“三链融合”全员心育服务体系的

实践成效

(一)有效提升了学生的心理素养

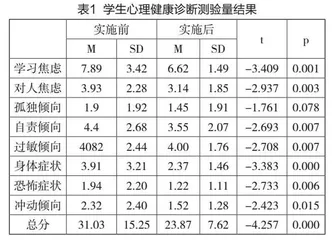

学校依托“心路e通”平台开展了多样化的心理健康教育活动。2023年12月,学校通过中小学生心理健康诊断测验量表(MHT),随机抽取部分高年级学生进行测评。统计结果显示,学生在多个心理问题维度上的得分显著下降,尤其是在学习焦虑、身体症状和对人焦虑等项目上变化尤为突出,反映了学生心理素养的显著提升(见表1)。

(二)心理因素融入课堂迭代升级

以数学学科为试点,学校将心理因素融入课堂教学,经历了三次迭代。一是1.0版“嵌入式”。教师在课堂中插入1~3分钟心理游戏。例如,2022学年,学校在以“合作力”为主题的低段课堂上安排了“舒尔特方格”“数字划消”“异掌同声”等12个心理游戏。通过“学习效果金字塔”测评,低段学生在数学课堂上的有意注意时长平均提升7.2分钟。此外,学习内容的平均留存率由21.7%上升至62.3%。二是2.0版“贴合式”。学校将“容错·融错·荣错”的心理技巧融入数学教学环节。一学期内,学生录制了234个时长3~5分钟的“每课错题说”微视频。三是3.0版“咨询式”。基于认知行为心理学的课堂教学法的逐步实施,学校将心理育人理念融入课堂教学中,实现了教学与心理教育的双向赋能,让课堂育人更育心。

(三)学校“健康促进行动”渐成品牌

在“心路e通”的实践探索中,学校实施了一系列健康促进行动。课题“基于‘心路e通’的‘133’暖育管理体系”成功获得省级立项;案例《心路e通:基于数字赋能的小学生阳光心态塑造实践》被评为省级“双减”优秀实践案例;《基于“心路e通”的“3+3+3”金三角心育模式》荣获第三批金华市“双减”案例第一名;《心路e通,让每一个孩子向着阳光生长》获第五批金华市“双减”案例第一名。这些荣誉进一步彰显了学校在心理健康教育领域的品牌影响力与实践价值。

参考文献:

[1]俞国良,何妍.心理健康教育一体化:实践的视角[J].中小学心理健康教育,2022,(04):4-8.

责任编辑︱乔 羽