讲好劳模故事,助育时代新人

作者: 徐晓峰

摘 要 劳动模范是民族的精英、人民的楷模。浙江省桐乡市洲泉中心小学从“精神品质、成长目标”两方面探索劳模精神,思考“培养什么人”的问题;从“内容创生、路径开拓、评价推进”三维度讲好劳模故事,实现小学生品德的内生成长,探索“怎样培养人”的问题,形成了具有地域特色的实践育人新样态。

关键词 地方文化;劳模精神;实践育人

作者简介 徐晓峰,浙江省桐乡市湘溪教育集团总校长,浙江省桐乡市洲泉中心小学党总支书记、校长,高级教师

《中小学德育工作指南》指出,“要结合地方自然地理特点、民族特色、传统文化以及重大历史事件、历史名人等,因地制宜开发地方和学校德育课程”。劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现,也是宝贵的精神财富。浙江省桐乡市洲泉中心小学充分利用当地的人文资源,深挖劳模、企业家、工匠等人物身上的人文精神,将其作为落实立德树人的宝贵财富,从“精神品质、成长目标”两方面凝练劳模精神,从“内容创生、路径开拓、评价推进”三维度讲好劳模故事,形成了具有地域特色的实践育人新样态。

一、深挖劳模精神的时代意蕴,

引领学生全面成长

学校选取符合时代特征的先进人物和具有特色的地方精神,挖掘贴近学生生活的精神品质和成长目标,实现了劳模人文精神与学校育人价值的融合对接,帮助学生真正认可、深度接纳和自觉内化品德素养。

(一)水韵品质:地域文化孕育学校精神特质

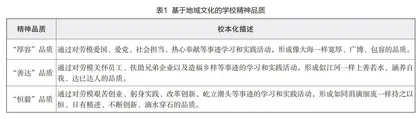

学校所在的桐乡市地处江南水乡,具有深厚的文化底蕴。学校深入探寻“水”中蕴含的人文精神,确立了“若潮海厚容”的校风、“似江河善达”的教风、“如涓滴恒毅”的学风。“厚容、善达、恒毅”是本地企业家、劳模、工匠在时代大潮中积聚形成的人文特质,学校将其作为师生共同的精神追求,并对“厚容品质、善达品质、恒毅品质”三个精神品质类别进行了校本化描述(见表1)。

(二)湘溪少年:融通五育确立学生成长目标

学校将“厚容、善达、恒毅”的精神品质与“德、智、体、美、劳”五育并举的教育方针相结合,提出并细化了“德厚、学恒、体达、艺善、劳毅”五个校本化成长目标,以此引导学生成长为全面而富有个性的新时代好少年。

二、探索劳模课程的育人路径,

实现学生品德内生

学校深挖劳模精神的时代意蕴,结合小学生品德形成的规律与特点,创新德育课程,开展了工厂研学等浸润式实践活动,打造了家校社协同的教育生态场,以此涵育学生的精神品格。

(一)内容创生,劳模故事激励学生奋进

学校深入挖掘本地劳模“捐资助学、养老扶贫的善举”“负重拼搏、追求卓越的创举”等感人故事,将其编写成校本德育课程“水蕴天成:小镇劳模故事”。课程内容以“小镇劳模故事”为主,包含了“厚容、善达、恒毅”三个模块,并对学生的德行成长提出了“爱国爱党、热心公益、社会担当”等九个方面的要求。

(二)路径开拓,实践育人启迪思想升华

《中小学德育工作指南》将实践育人作为学校德育的途径之一,要求将其与综合实践课程相结合,组织研学旅行。学校围绕育人目标,结合劳模故事,开展了“劳模精神工厂寻访、校园活动沉浸体验、家庭生活具身实践”等具有时代气息的活动方式,延展德育空间、优化德育体验、加强德育协同,取得了良好的效果。

1.精神寻访:工厂研学路径

学校带领学生走访劳模所在的企业、车间,了解企业创立、产品研发、工人爱岗敬业、劳模不断创新的精彩故事。在研学活动的设计上,学校遵循“提问题、做调查、再研究”的三步走样式,注重学生的参与感、探究感,以沉浸式的体验增强育人效果。

在“全球传输带领跑企业”双箭集团的展厅中,学生可以看到非洲、美洲的传输带实时运作的监控视频,以及世界级的先进设备和功能各异的输送带产品;在车间,学生可以了解双箭集团积极投身公益事业、几十年如一日为残疾人提供就业服务的坚持,并从中体验到“厚容”品质的真谛。

在华腾牧业,学生可以亲身体验绿色养殖的魅力,感受智能耳标等科技成果在养殖作业中的重要作用。学生还可以在工作人员的帮助下,自己设计和绘制耳标,在此过程中接受美育、德育的浸染,感悟“善达”精神。

在桐昆的“未来工厂”,学生可以参观科幻感极强的机器人劳动车间,并和“嘉兴工匠”、桐昆未来工厂负责人戚黎洲进行现场互动,感受工匠身上可贵的“恒毅”品质。

2.沉浸体验:校园活动路径

由知到行的转化是德育的必然路径。学校以年级为单位,组织开展了大队集会、中队班队课、劳动技能现场大比拼、“追风少年冲冲冲”班级竞跑大赛、爱心义卖等“小劳模”主题实践活动。

此外,学校还根据不同的活动主题和时间节点,邀请劳模和工匠走进校园开展互动和交流活动,让学生分享走访企业、参加精神学习后的感受。通过各项校园活动,学生切身感悟了“厚容”“善达”“恒毅”品质的精神价值。

3.具身实践:家庭生活路径

学校充分发挥家校协同育人功能,引导学生通过观察和发现家长以及身边长辈身上的珍贵品质,制订学习计划。学校鼓励学生围绕自己力所能及的事开展实践,在家长的督促、赞许中实现自我成长。

学校邀请家长走进班级,为学生讲述企业创立、劳模精神传承的故事;开展亲子社会实践活动,制订“劳毅少年”“学恒少年”等家庭习惯养成计划,深入指导学生参加家庭劳动,培养学生的学习习惯、自理能力、交往能力、自律能力,帮助学生从生活中汲取道德的营养、凝聚精神的力量,有效引发学生的共鸣,延展劳模故事的育人价值。

三、构建德育评价的立体网络,

助力学生品德内化

有效的德育评价是学生思想品德发展的必要条件。学校吸纳家长、企业、社区等多方力量协同参与评价,将更多的校外资源引入学校德育工作,促进学生品德内化。

(一)树立榜样:校内外特色评比

学校推出“小镇榜样家庭”“厚容中队”“劳毅少年”“劳模领学奖”“小劳模”“小工匠”等特色评比项目,通过发动报名、审核认定、公众号宣传等环节,选拔学生典型,不断提升活动的影响力。学校通过综合素质评价体系,将学生获得的奖励纳入学生成长档案,鼓励学生追求卓越、不断进步。

学校以劳模名字为五年级各中队命名,并且聘请小镇劳模担任校外辅导员。此外,学校每学年组织各中队学生开展演一演、说一说、比一比等活动,让学生到其他班级、其他年级进行劳模精神的学习汇报,形成了“人人学劳模”的良好氛围,帮助学生感悟社会主义先进文化的独特魅力。

(二)协同涵育:家校社共同参评

学校联合镇政府设立了一批“小劳模”实践基地,让企业和社会场馆成为学生道德教育的重要场所。学校为小镇劳模颁发“领学奖”奖杯,定期邀请获奖者到学校和“小劳模”实践基地为学生讲课,并为“劳毅少年”颁奖。

学校鼓励家长积极参与学生的品德评价,接受来自社会的关注与推动。例如,在“劳毅少年”评选过程中,学校为家长提供家庭活动的任务内容、评价标准,让家长进行记录与交流。家长可通过学生的积分情况,了解学生品德发展的阶段成果。此外,学校通过微信公众号及时公布“劳毅少年”的评选方式及获奖情况,主动邀请家长、企业、社会共同关注学校的德育成效并留言反馈。通过家校社共同参与,学校形成了全面、立体的学生精神品质涵育生态场。

综上所述,为大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神,学校充分利用本地的人文资源,逐步探索出“讲好劳模故事,助育时代新人”的学校德育新范式和具有地域特色的实践育人新样态,以此弘扬社会主义先进文化,助力“五育并举”的扎实推进和“立德树人”的有效落实,取得了良好的育人成效。

责任编辑︱赵 庭