中小学道德氛围对师德失范行为的影响及协同治理研究

作者: 刘颖异 杨炎轩

摘 要 中小学道德氛围及其建设是重拳出击治理师德失范行为之外的新视域、新举措。全国13个地区959位中小学教师的有效问卷调查结果显示,学校道德氛围中的校园卷入度、期望清晰度、师生关系和亲师交流维度对师德失范行为存在显著的负向影响;校园欺负受害对显性师德失范行为和隐性师德失范行为均存在显著的正向影响;校园安全对师德失范行为,尤其对隐性师德失范行为存在显著的正向影响。为加强学校道德氛围建设并防治师德失范行为,应构建由多元主体参与的学校治理新体系,建立公开、透明的多元主体参与的学校管理制度,健全学校多元主体参与的评价机制,开展多元主体参与的校园安全治理活动。

关键词 中小学;学校道德氛围;师德失范行为;协同治理

作者简介 刘颖异,深圳市光明区公明中学高级教师,华中师范大学政治学部公共管理学院硕士研究生;杨炎轩,华中师范大学政治学部公共管理学院教授、博士生导师,湖北省德育研究中心兼职研究员

党的十八大以来,党中央和国务院先后发文,将师德表现确立为考核和评价教师队伍素质的第一标准,并提出对有严重失德行为的教师实行“一票否决”。虽然曝光和惩戒措施明确表达了党和国家对严重师德失范行为高压惩处的力度和“零容忍”的态度,但师德失范事件依然偶有发生,严重危害了中小学教师群体在大众认知中的职业形象,造成了社会信任危机。寻找防治师德失范行为的新视域、新举措,是政策所需、现实所需,也是研究所欲。

一、问题的提出

道德氛围与善行、恶行存在着紧密的联系。有学者在20世纪90年代便提出,道德氛围具有行为调控功能,良好的道德氛围激发着善行的实现和发生,并抑制恶行的产生;不良的道德氛围抑制善行的发生,并助长恶行的发生。[1]这个理论设想启示我们,可以从学校道德氛围的视域来防治师德失范行为。

关于学校道德氛围与学生道德行为的关系,有研究者从学校道德氛围对学生道德行为作用机制的视角发现,学校道德氛围不仅对学生的学业表现、创造性发展等认知方面,而且在更广泛的范围内对学生的情感、抱负、价值观念和社会行为产生重要影响;[2]有研究者基于学校道德氛围对学生道德行为主动干预探讨的视角发现,可以通过发展学校的道德氛围来对学生进行道德教育;[3]有研究者通过针对752名中学生对学校道德氛围的感知和越轨行为的干预研究发现,学生对学校道德氛围感知一致性的提高有助于提升其规范转移行为或亲社会行为,减少规范越轨行为;[4]这一结论在意大利和荷兰学者对664名意大利中学生的调查结果中得到证实,并提出学校道德氛围和规范取向是攻击性和规范越轨行为的良好预测和调节因素。[5]我国有研究者发现,学校道德氛围中的关爱维度对中学生的校园欺负行为有显著的负向预测作用;[6]有研究者认为,学生的学校道德氛围知觉水平对其道德判断能力的发展存在正向影响;[7]有研究者发现,学校道德氛围通过影响初中生的道德认同进而影响其亲社会行为;[8]另有研究者发现,高中生对学校道德氛围的感知可以对其亲社会行为进行间接性预测。[9]基于学校道德氛围与学生的道德判断、道德行为之间的联系,我们可以大胆假设,学校道德氛围与教师的师德行为也存在着紧密的联系。

探讨学校道德范围对师德失范行为的影响,首先要明确学校道德氛围的核心概念。学校道德氛围(School Moral Atmosphere)是20世纪70年代兴起的一个较新的学术概念和研究方向。学者普遍认可的关于学校道德氛围的概念界定由Kohlberg等人提出:“调控学校里社会关系的规范、价值观和意义系统以及这些规范、价值观和意义系统被学生所共享的程度。”[10]在此基础上,有学者从学生道德教育的角度指出,学校道德氛围是由学校师生和校园环境相互作用形成,用以调控学校内部关系和影响学生道德发展,实现“以道德的方式培养道德的人”的规范、价值观系统以及校园文化心理气氛;[11]有学者从学生道德教育和师德教育的双重角度指出,学校道德氛围是学生、教师及其他学校工作人员在学校生活中形成的笼罩于整个校园并对学校成员的道德行为构成影响的精神心理气氛和情调。[12]通过分析不同学者对学校道德氛围的研究可以发现,学校道德氛围既可以影响学生的道德判断和行为,也可以影响教师的道德判断和行为;既可以从个体的角度来影响道德判断和行为,也可以从群体或个体之间的关系来影响道德判断和行为。基于此,本研究将学校道德氛围界定为:学校全体成员和环境交互形成的,影响学校师生个体与群体的道德判断和行为的规范和价值观系统及其共享形成的学校组织伦理氛围。

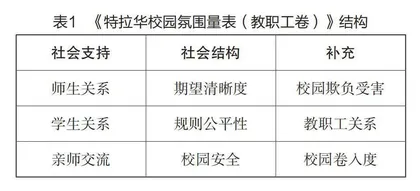

虽然许多学者对学校道德氛围的测评框架和量度进行了研究,但多数研究以学生群体为被测主体。本研究为准确、全面地测量教师群体所感知的学校道德氛围对师德失范行为的影响,参考借鉴了相关学者引进的《特拉华校园氛围量表(教职工卷)》的“一阶九因子模型”框架(见表1),来编制《中小学道德氛围问卷》。[13]群体层面的关系视角和组织层面的制度伦理视角,构成了从学校道德氛围来分析师德失范行为的新视域。

二、研究方法

当前对师德失范行为的研究以理论研究为主,量化的实证研究较少,需要研究者对较为可信的现有理论研究成果——假说与实证研究成果——量表进行进一步的优化与开发。为掌握中小学道德氛围与师德失范行为的状况,课题组于2021年底面向全国13个地区的中小学教师展开了组合问卷调查。问卷设计在借鉴已有师德失范行为量表的基础上删除了教师较为敏感的渎职行为量度,增加了在教师群体中更具普遍性的隐性失范行为量度,最终形成了“二维四因子”的量表框架——包含“显性失范行为”和“隐性失范行为”两个维度,其中“显性失范行为”包含“专业失当行为”和“失职行为”两个量度,“隐性失范行为”包含“不出错行为”和“平庸之恶”行为(适应甚至迎合不道德制度的不道德行为)两个量度。

(一)数据来源

本研究以全国范围内不同地区、不同学段的中小学教师为研究对象,运用问卷调查法,在广东、重庆、贵州、江西、湖南、西藏等地总计发放网络调研问卷1,038份,回收有效问卷959份。数据分析结果显示,主城区和郊区学校的教师样本几乎均等比例,84.6%的调查对象为中小学班主任或普通教师,与本研究的研究主体相契合。初步分类的结果表明,数据样本具有一定的可靠性和客观性。

(二)研究工具

本研究采用的研究工具为《教师行为及影响因素问卷》,由《中小学道德氛围量表(教师卷)》的18个题项和《师德失范行为量表》的8个题项错序构成。二者均采用李克特7级量表,答案从完全不符合、不符合、比较不符合、说不准、比较符合、符合到完全符合,分别赋值1~7分。

1.学校道德氛围

根据《特拉华校园氛围量表(教职工卷)》结构编制《中小学道德氛围量表(教师卷)》,共设置9个维度18个题项。(见表2)

2.师德失范行为

在借鉴已有师德失范行为量表的基础上,删除教师较为敏感的渎职行为量度,获得“二维四因子”量表框架,量表共设置2个维度4个量度共8个题项,分别对应《教师行为及影响因素问卷》中的Q3、Q13、Q10、Q15、Q14、Q16、Q6和Q22。全卷8个题目皆为反向计分题,题项得分越高说明教师的失范行为越明显。(见表3)

三、研究结果

问卷调查的结果分析表明,问卷本身的信度和效度良好;我国中小学道德氛围现状总体水平中等偏上;城区学校和郊区学校在道德氛围方面不具有显著性差异;教师个人因素(年龄、职务、任教学段等)会影响教师对学校道德氛围的感知。中小学师德失范行为现状所有维度均值都在4以上(说明参测教师均存在一定程度的师德失范行为),其中平庸之恶的均值最高,其次为失职行为。学校道德氛围的多个维度与师德失范行为存在相关性,部分维度存在显著相关性。

(一)测量工具的信度和效度

1.信度分析

使用SPSS22.0统计分析软件对问卷进行信度分析,本研究选择克隆巴赫的Alpha系数作为对样本信度的评价标准。各量表信度分析结果见表4。

由表4可知,学校道德氛围和师德失范行为两个量表的信度系数分别为0.955和0.831,均大于0.8,说明两个量表具有较好的内部一致性,可以进行下一步的研究。

2.效度分析

使用SPSS22.0统计分析软件对问卷进行效度检验,检验结果见表5和表6。

学校道德氛围量表KMO取样适切性量数值为0.955,大于0.8,且巴特利特球形度检验P值显著,量表通过效度检验。师德失范行为量表KMO取样适切性量数值为0.807,大于0.8,且巴特利特球形度检验P值显著,量表通过效度检验,可以进行验证性因子分析。

3.验证性因子分析

对学校道德氛围量表采取主成分分析方法,并且取特征根大于1,利用最大方差法进行旋转,得出9个公因子,其各个方差解释分别为64.385%、6.925%、5.635%、3.830%、2.935%、2.440%、1.884%、1.738%、1.569%,累计总方差为91.340%,说明学校道德氛围量表具有较高信度。(见表7)

对师德失范行为量表采取主成分分析方法,并且取特征根大于1,利用最大方差法进行旋转得出4个公因子,其各个方差解释分别为45.908%、12.520%、9.556%和8.704%,累计总方差为76.688%,说明师德失范行为量表效度较高。(见表8)

(二)相关分析

相关分析是用来测量变量间相关关系的统计学方法,本文使用相关分析来测量学校道德氛围与师德失范行为之间是否存在相关关系。(见表9)

从表9可以看出,学校道德氛围各维度都与师德失范行为存在相关关系且在0.01上水平显著,说明其间可能存在预测关系,可以进一步作多元回归分析。

(三)多元回归分析

本研究通过建立多元回归模型,检验学校道德氛围各维度与师德失范行为之间的相互作用关系。在多元线性回归模型中,将显性师德失范行为、隐性师德失范行为和师德失范行为分别作为因变量,将学校道德氛围下的9个维度作为自变量,多元回归的结果如表10所示。由表10可知,在模型1中,当因变量为显性师德失范行为时,师生关系和亲师交流对其存在显著的负向影响(p<0.01),校园欺负受害对其存在显著的正向影响(p<0.001);在模型2中,当因变量为隐性师德失范行为时,校园安全和校园欺负受害对其存在显著的正向影响(p<0.01);在模型3中,当因变量为整体的师德失范行为时,师生关系、期望清晰度、校园欺负受害、校园卷入度、亲师交流等维度均对其存在显著影响(p<0.05),其中校园欺负受害对师德失范行为存在显著的正向影响(p<0.001);期望清晰度、校园卷入度和亲师交流对师德失范行为存在显著的负向影响(p<0.05)。

四、结论与讨论

通过多元回归分析发现,校园卷入度、师生关系、亲师交流与师德失范行为存在显著负相关关系,校园欺负受害、校园安全与师德失范行为存在显著正相关关系。这些发现寓示着学校要培养师生的归属感、认同感,要构建和谐的师生关系并增强师生的联系感,要加强组织制度伦理建设。

(一)校园卷入度和亲师交流对师德失范行为存在显著的负向影响

校园卷入度代表学校成员对学校教育教学相关活动的行为卷入和情感卷入程度,包括对学校教育教学相关活动的积极参与度以及对学校组织身份和学校其他成员高度的认同情感。校园卷入度越高,师生参与学校活动的主动性越强,对学校组织身份的归属感和对组织成员的认同度越高,师德失范行为就越少发生。

(二)师生关系和亲师交流对显性师德失范行为存在显著的负向影响

良好的亲师交流既能够帮助教师获得家长对教师教育教学行为的尊重、理解和体谅,也能够有效减少教师对学生违纪行为和负面情绪的动机误判,从而减少师德失范行为。师生关系是影响师德失范行为的关键变量之一,但重构和谐师生关系需从学校管理机制和评价导向来寻找突破口。因为不和谐的师生关系不能单纯归咎于师德素养不够,也不来自教师与学生在同一事件上的立场对立