思想政治教育与德育概念的“等式”与“不等式”

作者: 郭强

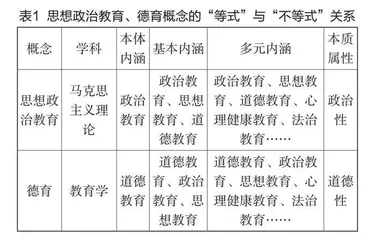

摘 要 时值学科设立与专业招生40周年,思想政治教育的守正创新呼唤学科交叉研究。作为马克思主义理论的二级学科,思想政治教育与教育学的分支学科——德育的概念关系问题,至今悬而未决,未能达成共识。学科交叉视域下的思想政治教育与德育,是一种有限条件的耦合关系。耦合关系为,德育堪称思想政治教育的现代释义,二者存在“等式”关系。有限条件是,当且仅当在基本内涵或多元内涵维度,“等式”关系才成立;在本体内涵维度,“等式”关系则不成立,即存在“不等式”关系。思想政治教育与德育概念关系的认识论,为立德树人根本任务的落实提出了方法论的镜鉴。一是“等式”关系的现实警示——树立多元内涵的有限原则;二是“不等式”关系的理想憧憬——实现学科发展的同频共振。

关键词 思想政治教育;德育;学科交叉;立德树人

作者简介 郭强,南京晓庄学院教师教育学院副教授,南京师范大学道德教育研究所兼职研究员

一、问题的提出

1984年4月13日,教育部印发《关于在十二所院校设置思想政治教育专业的意见》,标志着思想政治教育学科的正式设立与思想政治教育专业的正式招生,同时也宣告了思想政治教育概念正式成为官方统一的规范术语,被固定下来并沿用至今。40年后的今天,在中国式现代化的新时代背景下,思想政治教育概念基本问题的廓清与澄明,依然是思想政治学科科学化和系统化的重点与难点、前提与基础。

在立德树人的根本任务下,思想政治教育的守正创新呼唤学科交叉研究,“学科交叉研究是推动新时代思想政治教育学科建设的内在要求”[1]。思想政治教育是一门交叉了马克思主义理论、教育学、政治学、社会学等诸多学科的综合性学科,具有“明显的跨学科交叉性和复合性特征”[2],其中,又尤与教育学互动频繁、关系密切。思想政治教育作为马克思主义理论的二级学科,也是教育学的分支学科,与教育学的另一分支学科——德育,渊源甚深,“思想政治教育学科建设伊始存在借鉴德育学的研究路径”[3]。因此,思想政治教育研究与实践,既要运用马克思主义基本原理,又要遵循教育学基本规律。

目前,关于思想政治教育与德育的研究,马克思主义理论与教育学领域的学者们扎根自身学科,深度耕耘,或着眼于更为完善的政策解读,或致力于更为积极的实践改革,研究成果不可谓不多,却未能在二者的概念关系问题上形成共识,甚至囿于各自学科领域,各执一词,莫衷一是。在马克思主义理论研究领域,思想政治教育理论相关学者认为思想政治教育等同于德育,“对学生的思想政治教育,通常称之为‘德育’”[4]。在教育学研究领域,德育理论相关学者则认为思想政治教育包含于德育,“是德育的内涵之一”[5]。诚然,杨国欣[6]、于林平[7]等学者对两个概念的差异性与类同性进行了专题比较,为本文提供了研究基础,但在学科视角、论证焦点与学理逻辑上仍有进一步拓展的空间。从学科交叉的视角对二者的概念关系予以关切与回应,既是思想政治教育学科科学化无法回避的热难点,也是思想政治教育研究“趋热化”的“冷思考”。

本研究认为,马克思主义理论视域下的思想政治教育与教育学视域下的德育,两个概念之间是一种有限条件的耦合关系。耦合关系为,在我国,思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育是上述两个概念的多元内涵与共同要义,德育堪称思想政治教育的现代释义。有限条件是,当且仅当在多元内涵维度,二者才存在“等式”关系;而在本体内涵维度,即道德教育抑或政治教育上,二者则存在“不等式”关系。

二、马克思主义理论视域:

思想政治教育概念的逻辑与内涵

在我国,思想政治教育“本来特指中国共产党开展的思想政治工作”[8],其概念的形成与确立并非一蹴而就,亦非一经诞生就约定俗成。围绕党和国家不同历史时期的中心任务,思想政治教育历经宣传工作、政治工作、政治教育、思想政治工作、思想工作、政治思想工作等多个概念术语的更迭与变迁、创新与发展,最终得以确立,并在历史逻辑之维,形成了政治教育的本体内涵,在实践逻辑之维,形成了思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育等多元内涵。

(一)思想政治教育概念的历史溯源与本体内涵

思想政治教育作为一个科学概念,并非马克思恩格斯的话语原创。1847年12月8日,马克思恩格斯在伦敦创立了第一个以科学社会主义为指导思想的国际无产阶级政党——共产主义者同盟,并在《共产主义者同盟章程》中首次提出了“宣传工作”一词,规定“具有革命毅力并努力进行宣传工作”[9]是共产主义者同盟盟员的基本条件。“宣传工作”由此成为思想政治教育概念的“最初形态”[10]。

1921年7月23日,中国共产党成立,宣告了“党领导的思想政治教育工作的创立”[11],“也标志着党的思想政治教育的开端”[12]。在根据地与解放区教育中,中国共产党人从革命战争出发,“需要教育为革命服务、为政治服务,适应现实情况”[13],思想政治教育被赋予了鲜明的政治与阶级意蕴。1928年11月25日,毛泽东在《井冈山的斗争》中指出:“经过政治教育,红军士兵都有了阶级觉悟。”[14]政治教育成为战时共产主义教育的核心内容,也成为思想政治教育的话语表达。

1949年10月24日,毛泽东在《同绥远负责人的谈话》中提出,对于国民党起义人员,“要按照他们的具体情况和能够接受的程度进行思想政治教育,不能强迫灌注”[15]。这是思想政治教育概念的首次正式提出。1950年2月,全国学校工作会议召开,强调“坚决地贯彻思想政治教育的进行,是现在学校中开展新民主主义学习的主要关键”[16],思想政治教育概念由此进入学校场域。

然而,思想政治教育的概念并未就此固定下来成为统一的话语表达。20世纪50~60年代,“呈现出交错使用或同时使用‘政治工作’‘思想工作’‘政治思想工作’‘思想政治工作’‘思想政治教育’等提法或概念的局面”[17]。思想政治教育只是众多概念之中的一个,甚至不是使用最多的一个。

事实上,早在1954年4月8日,道德教育作为思想政治教育的内容元素,便随着《关于改进和发展中学教育的指示》的发布而进入了政策话语视野:“政治思想教育的任务,是树立社会主义的政治方向,培养辩证唯物论世界观的基础和共产主义的道德。”[18]“该指示把政治教育、思想教育和道德教育三要素一并纳入党的思想政治教育,从而形成了党的思想政治教育体系的雏形。”[19]然而,遗憾的是,直至改革开放之前,在共产主义道德的政治方向定位下,道德教育始终未能外显而生,政治教育与思想教育依旧是思想政治教育的核心。

改革开放后,随着以经济建设为中心的路线转向,思想政治工作科学化的呼声日益高涨。1983年暑假,教育部召开政治工作专业论证会,最终确立了学科与专业名称,即思想政治教育。1984年4月13日,《教育部关于在十二所院校设置思想政治教育专业的意见》出台,南开大学等12所高校试点增设思想政治教育本科专业,学制四年,招生人数360人。[20]至此,思想政治教育专业经设想、论证、确立到招生,正式付诸实施。这不仅标志着思想政治教育作为学科与专业正式确立,完成了从经验认识到科学理论的根本转向,也宣告了思想政治教育正式成为一个规范性、统一性的概念术语,多种概念交错或同时使用的局面一去不返了。

纵观思想政治教育概念的历史演变,思想政治工作作为一个比思想政治教育更早提出来的概念,可谓思想政治教育概念的“前身”[21]。思想政治工作并非思想工作与政治工作的简单相加,“政治工作中的思想性部分和思想工作中的政治性部分的叠加、融合”[22]的教育,才构成思想政治工作。宣传工作、政治工作、思想政治工作、政治思想工作等,皆因特定历史时期的特定中心任务而生、而变,但为了政治、服务政治的主旋律却始终不变。这也决定了思想政治教育并非思想教育与政治教育的简单叠加与融合,其落脚点在政治教育上,政治教育作为思想政治教育的核心表达,构成了思想政治教育的本体内涵。所谓本体,即“一切事物的形体或基础,引申为事物固有的恰当样式”[23],本体内涵即本源内涵、固有内涵。思想政治教育的本体内涵是政治教育,政治教育是思想政治教育区别于其他一切社会实践活动的本质特征所在。对此,有学者曾对思想政治教育进行正名:“‘思想政治教育’不是‘思想’与‘政治’的教育,而是‘思想’的‘政治教育’,换句话说,也就是‘思想’的特定‘意识形态教育’。”[24]“思想”的政治教育这一偏正短语,道出了思想政治教育的本体内涵。

(二)思想政治教育概念的实践发展与多元内涵

何谓思想政治教育?这一问题时至今日都难以形成统一答案。目前,思想政治教育概念形成了“施加论”“培养论”“转化论”“引导论”“需要论”等不同类型的定义。

关于思想政治教育,“施加论”认为是社会或社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会、一定阶级所需要的思想品德的社会实践活动。[25]“培养论”认为是培养、塑造一定社会新人思想道德素质的教育实践活动。受社会经济政治文化的制约和影响,它包括思想教育、政治教育、道德教育。[26]“引导论”认为是一定的阶层、社会、组织、群体与其成员,通过多种方式开展思想、情感的交流互动,引导其成员吸纳、认同一定的社会观念、政治观点、道德规范,促进其成员知、情、意、行均衡发展和思想品德自主建构的社会实践活动。[27]“需要论”认为是教育者与受教育者根据社会和自身发展的需要,以正确的思想、政治、道德理论为指导,在适应与促进社会发展的过程中,不断提高思想、政治、道德素质和促进全面发展的过程。[28]这也与教育部思想政治工作司在《大学生思想政治教育理论与实践》中作出的官方界定相契合。[29]

上述概念界定虽然在表述上莫衷一是,但却在内涵上基本达成了“和解”,即认为思想政治教育传授的是思想、政治、道德等方面的教育,思想教育、政治教育、道德教育构成了思想政治教育的基本内涵。思想教育是培养思想素质的教育,主要是世界观、人生观、价值观的教育;政治教育是培养政治素质的教育,主要是政治制度、政治组织、政治关系、政治生活等的教育;道德教育是培养道德素质的教育,主要是社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等的教育。

随着马克思主义中国化时代化的不断发展,思想政治教育概念的内涵也发生了动态性的演变,形成了“三要素”说(思想教育、政治教育、道德教育)、“四要素”说(思想教育、政治教育、道德教育、法治教育或心理教育)、“五要素”说(思想教育、政治教育、道德教育、心理教育、法治教育)。陈万柏、张耀灿认为思想政治教育涵盖世界观教育、政治观教育、人生观教育、法治观教育、道德观教育等五个内容要素[30],因世界观教育与人生观教育归属思想教育,实际为四个内涵。孙其昂则认为思想政治教育包括世界观方法论教育、政治观教育、人生观与价值观教育、道德教育、审美与心理健康教育、民主法治与纪律教育等六类基本内容[31],同样因世界观方法论教育、人生观、价值观教育归属思想教育,实际为五个内涵。由此,在中国共产党的领导下,思想政治教育历经实践创新与发展,逐步构建了一个涵盖多元内涵的“大思政”概念。思想教育、政治教育、道德教育三个内涵构成了思想政治教育的基本内涵,思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育五个内涵则形成了思想政治教育的多元内涵。

三、教育学视域:德育概念的逻辑与内涵

与思想政治教育概念动态性、发展性的衍生历程相比,德育概念一经出现,就有着成熟而明确的术语表达,即道德教育。但随着政治与社会的发展变迁,德育概念在历经西方化、现代化之后,出现了中国化的内涵转向。具体而言,近代中国,德育概念在西方化与现代化的历程中,基本延续道德教育的本体内涵。而在中华人民共和国成立后,在中国共产党的领导下,德育概念逐渐从道德教育中抽身出来,被赋予了政治教育、思想教育、心理健康教育、法治教育等多元内涵,实现了中国化的发展变迁,并呈现出与思想政治教育合流的趋向。