社会控制论视角下校园欺凌类型的甄别与防治

作者: 陈举

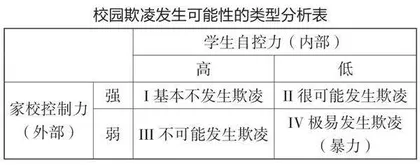

摘 要青少年道德失范与社会转型发展的价值多元关系紧密。从社会控制论的视角分析,青少年校园欺凌行为有四种类型:基本不发生欺凌、很可能发生欺凌、不可能发生欺凌以及极易发生欺凌。针对校园欺凌发生的不同类型,建构从“自我悦纳”到“自我控制”的防治目标,推动校园欺凌的防治对象从被欺凌者转向欺凌者,校园欺凌的防治重点从结果转向过程,校园欺凌防治的策略从外在控制转向内在控制,有助于对校园欺凌防治进行社会性反思。

关键词 校园欺凌;道德失衡;社会控制

作者简介陈举,安庆师范大学教师教育学院讲师

联合国教科文组织在2019年报告《数字背后:结束学校暴力和欺凌》(Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying)中指出,在过去一年中,超过三分之一的学生(36%)与另一名学生进行了身体搏斗(physical fight),几乎三分之一的学生(32.4%)遭受了人身攻击(physically attack)。[1]教育现象是社会问题在教育领域的一种反映,同样的教育问题在不同的社会环境下也有迥异的社会根源。我国校园欺凌现象走入公众视野并成为大众议题,与社会转型发展关系紧密。从社会历史变迁的视角分析青少年欺凌行为的家校因素,探究校园欺凌问题产生的社会历史根源,可以为综合防治校园欺凌行为的发生提供有效的教育反思。

一、社会转型发展与青少年道德行为的失范

马克思主义理论认为,社会变迁归根结底是由社会经济基础发展变化引起的。学校教育作为社会系统的一部分,学校的价值取向、制度规范以及行为逻辑都和社会经济发展关系密切。社会体制转型对学校及其成员行为的影响尤其明显,如教育乱收费、片面追求升学率以及学生逃学、辍学等失范行为。自1978年经济体制改革以来,我国社会发生了翻天覆地的变化,实现了从计划经济向市场经济的转变,在以经济建设为中心的大潮中,人际关系处理的价值取向也从集体主义为主向个人主义为主转变。不仅如此,当经济利益成为社会发展的驱动力时,社会转型发展带给不同社会群体利益上的纠葛更不容忽视,甚至在狭隘的经济发展观念、利己主义泛滥以及市场丛林竞争法则等价值观的影响下,假冒伪劣、经济欺诈、个体自我中心主义等道德滑坡现象频发。人际交往的圈层弥漫在功利化的“角斗场”中,更多的人在逐利心态的驱使下迷失自我,社会公德的空间也就逐渐被利己的私德所挤压,进而导致人与人之间的温情式微,而冷漠却成为人际关系的一种潜在心理。涂尔干指出:“教育转型始终是社会转型的结果与征候,要从社会转型的角度入手来说明教育的转型。”[2]因此,校园欺凌现象的产生要在社会道德环境的变化中寻找根源,而社会道德的历史变迁则是从经济社会转型发展中衍生出来的。

中国自古是以家庭为单位组织生产活动的传统社会,家庭中的长幼有序、祖宗崇拜是维系社会存在的伦理规范,在处理人与人之间关系时强调“己所不欲,勿施于人”,这种伦理道德方式颇具中国传统和特色。费孝通先生认为,与西洋社会关系的“团体格局”相比,中国传统社会的基本结构是“差序格局”,在差序格局中,“我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义”[3]。然而,随着中国封建社会的解体,传统的道德规范也受到强烈的冲击。这种冲击主要来自两次重大社会变革,一次是以“民主和科学”为口号的新文化运动,破除了社会大众的封建传统和宗法观念,促使个体从宗族制度的制约中挣脱出来;另一次是改革开放,在实现了计划经济向市场经济转变的同时,也带来了传统观念与西方现代社会制度的碰撞,西方社会的自我主义、个人中心等观念接踵而至,社会道德体系也随之发生了变化。这两次社会变革从社会秩序上对个体进行了“释放”,传统社会的价值取向和道德规范遭遇的不仅仅是“质疑”,而是在新的认知规范下进行了“重构”。“如果说传统社会的制度安排,赋予个人道德以无比的重要性,而现在根据详尽的组织原则来统摄一切,恰恰可能导致个人的不负责任和缺乏羞耻心。”[4]从当今社会出现的各种道德乱象来看,这种“不负责任”和“缺乏羞耻心”不仅在成人世界中大行其道,而且已经侵入青少年群体。校园欺凌现象中不乏致命的极端个案,这就充分表明“不负责任”的伤害力度之高,而更多的校园欺凌和暴力事件均可以追溯到这种根源。

社会大环境是个体生存发展的土壤,家庭是形塑个体性格成长的小环境。“从社会角度来看,学者们指出,社会环境失范、媒体不当宣传、家庭结构变迁、青少年社会化主体缺失等,都是学校欺负行为发生的诱因。整个社会的急功近利、追求效率,使人们忽略了生活的意义,一旦青少年用自己的方式生存,就会出现问题。”[5]现实表明,随着社会发展,道德失衡问题恶化,青少年成长的家庭环境也在悄然发生变化,中国传统价值中的长幼尊卑、与人为善等道德律令被“不惹事、不知亏”等功利道德心所取代,那么青少年群体中出现语言侮辱、欺负同学、打群架甚至殴打教师等暴力行为也就不足为奇了。其根源绝不限于学校教育不到位,家庭伦理道德在社会结构变迁中的失衡亦是根源之一。在诸多校园欺凌的恶性案件中,都可以发现青少年群体对周边成人世界认知和模仿的影子。

限于社会大众对校园欺凌本质的有限认知,加之大众传媒在校园欺凌恶性案件上的过度关注,很难推进对校园欺凌防治问题的理性思考。有些人提出必须加强青少年犯罪立法,试图通过加大惩戒力度遏制校园欺凌现象的发生。须知,如果青少年能够理解做人的法律底线,就不会出现已经违法而不自知的悲哀。所以,校园欺凌的防治应在社会转型发展中寻找根源,从社会控制的角度分析校园欺凌发生的类型,才能从根本上探究有效防治校园欺凌的教育策略。

二、社会控制论视角下校园欺凌现象

发生的类型分析

社会控制(Social control)是美国社会心理学家爱德华·罗斯在1896年提出的。他认为,社会控制“关心有计划和实现社会生活中某种功能的支配”[6]。美国著名犯罪学家特拉维斯·赫希进一步发展了社会控制理论(Social control theory),其基本观点是“任何人都是潜在的犯罪人,个人与社会的联系可以阻止个人违反社会准则的越轨与犯罪行为,当这种联系薄弱时,个人就会无约束地随意进行犯罪行为,因此,犯罪就是个人与社会的联系薄弱或受到削弱的结果”[7]。从社会控制理论的视角来看,校园欺凌现象是学生个体与社会之间的联系受到削弱导致的,在学校场域表现为与教师和同学之间关系的削弱,在家庭场域则表现为学生个体与家庭成员关系的疏远。根据经合组织的调查结果,欺凌现象多发生在纪律不佳且教师对待学生不公平的学校中,在纪律氛围较差的学校,经常受欺负的学生比例比纪律氛围良好的学校高出7%;在教师不公平对待学生的学校,欺凌事件的发生率要高出12%。[8]一般而言,被欺凌者往往朋友较少,难以获得老师和同学的充分尊重,逐渐在班级群体中被边缘化。欺凌者往往家庭关系不和睦,或者家庭出现变故,导致与亲人之间有疏离感或隔阂,认为自己不能被理解,这种疏离感如果演变到不可驾驭的程度,则产生暴力倾向。因此,家庭控制力的强弱是青少年校园欺凌行为发生的重要维度,如果青少年不能从家庭中获得必要的关注或产生疏离感,则很有可能在学校欺凌他人或被他人欺凌。

根据英国文化研究学者雷蒙·威廉斯关于“暴力”的解释,暴力主要有五种意涵,即攻击身体、使用力气、对暴力事件的描述、将暴力视为一种威胁、将暴力视为难以驾驭的行为。在威廉斯看来,当暴力用于描述我们所熟知的“学生暴力”现象时,包括了攻击身体和使用力气的意涵。[9]根据威廉斯对暴力的解释,校园欺凌行为属于暴力的一种形式,这也是当前社会关注校园欺凌问题的重要原因之一。国外有关研究发现,青少年的低自我控制和校园欺凌之间有着密切的关系,随着自我控制水平的降低,那些自控力比较低的学生比其他自控力高的学生更容易在生理和心理上欺负其他学生。[10]从学生的社会化场域来看,家庭和学校是对学生产生影响的两个最主要场域,家校对学生的控制力共同形塑了个体行为的场域边界,当学生个体自我控制力与家校控制力交织,就提供了分析校园欺凌可能发生的不同类型。因此,对校园欺凌发生具有防控作用的力量来自两个层面,即学生自控力(内部)和家校控制力(外部),将二者有机结合起来考虑,就能推断学生群体中发生校园欺凌的可能性,如下表所示。

在I和III两种情况下,学生不太可能发生校园欺凌问题。这是因为,对于自我控制能力高的学生来说,外在的控制力和约束力的强弱并不会对自身是否欺凌别人产生影响,尤其是在I的情况下,由于内外控制力均较强,学生基本不会发生欺凌问题。在II的情况下,学生的自我控制能力较低,虽然家校的控制力较强,但这种控制力的范围和时间都是有限的,这就会出现教师认真负责、家长管教也相对严格,但是学生仍会出现欺凌其他同学或被欺凌的问题。在IV的情况下,家校外部控制力和学生自控力均不足,这是学校防治欺凌事件发生需关注的重点。在这种情况下不仅可能发生欺凌问题,而且由于缺乏必要的监控力量干预,极有可能演变为暴力事件,现实中很多校园欺凌的恶性案例就是家校控制力与学生自控力双重不足的结果。根据我国2018年发生校园欺凌事件的统计,“从被欺凌者的家庭关注情况看,91.3%的家长并未及时关注孩子的精神状态,尽到监护责任,只有8.7%的家长及时发现孩子遭受了欺凌。从学校的应对情况看,56.1%的学校在校园日常安全管理和学生欺凌防治中存在明显的问题或疏漏,如监管不严、发生欺凌后处置不力等”[11]。

综上所述,防治欺凌行为有必要对发生欺凌问题的学生群体进行分类,甄别和分析欺凌问题发生的学生群体特征,明确校园欺凌防治的目标,才能为防治校园欺凌行为的发生提供有效策略。

三、校园欺凌防治的目标:

从“自我悦纳”到“自我控制”

校园欺凌问题易发难控的原因是多方面的,探究问题解决之道不能单从某个方面入手。从欺凌问题发生的可能性分析,对欺凌者的控制应该是最有效的切入点,家庭和学校无疑是提供这种控制力的主要责任者,但离开欺凌者自我内在控制能力的改善,无论外在控制力如何强大,也难免会为欺凌留下可乘之机。因此,家校控制力建构的目标是提升学生自控力,让学生从“自我悦纳”走向“自我控制”。

(一)自我悦纳:接受自己才能接受他人

从心理学角度来看,自我悦纳表达了个体对自我的主观感受,要求个体能够有意识地接受和认可自己。自我悦纳开启了个体人际交往之旅的重要一步,没有对自己的认可和接受,容易造成自怨自艾、孤僻冷淡的性格,处理人际关系时就有可能采取非常规的手段。因此,对于家庭而言,父母要给予孩子平等的对话权利和机会,创造条件让孩子体会到被他人接受、承认和尊重的快乐。父母既要履行好子女的监护职责,又要承担起教育引导子女的义务。从社会化的角度来看,父母为孩子营造了个体走向社会的首属世界,如果这个世界充满了爱、关心与包容,那么孩子与他人交往时就会表现出融入、责任与信任;如果这个世界充满了恨、愤怒与猜忌,那么孩子与他人交往时就很可能表现出怀疑、排斥或暴力。2016年中央电视台对177名参与过校园暴力的学生进行问卷调查,40%的学生表示在家里听父母的话但不情愿,11%的学生表示不愿意听话,更有8%的学生表示反感;对于犯错误时家长采取的教育方式,29%学生表示是训斥,14%学生表示家长会进行打骂,3%的学生表示家长会放任不管;当遇到困难和烦恼时,父母与孩子进行谈心的主动性不够,59%的学生选择了偶尔沟通,而18%的学生反馈父母从来没有主动谈心,同样这些孩子和父母交流的主动性也不够,只有8%的学生表示经常和父母交流遇到的烦恼。[12]可见,在个体初级社会化阶段,我们的家庭和家庭所代表的重要他人就是通过这样的首属世界来影响个体的,而初级社会化所构建的情感体验会在后续的人生发展中承担起次级社会化的任务。

个体从家庭到学校,迈出了人生继续社会化的关键一步。在家庭场域,个体完成了性格的初步形塑,学校则要在此基础上对个体的心智进行有效训练,这样才能在家庭所构建的首属世界和学校所代表的社会世界之间顺利过渡。涂尔干认为:“对于心智的塑造并不在于借助形式性的操练,空对空地训练它;而是在于让它养成最基本的习惯和态度,从而使它能够直接面对最终注定要应对的方方面面现实,并且富有收获,这样它才能够对这些现实做出正确的判断。”[13]学校教育绝对不能仅仅是空对空的形式化训练,自我控制力产生的前提要求学生接受有关控制的心智训练。通过学校有效的心智训练,个体的自我悦纳才能逐渐具备主观意识。此外,在学校同辈群体的相互影响下,这种意识可以实现推己及人,从而完成自我悦纳的替代性强化。这个过程的最终目的指向群体,个体学会了悦纳自己,也就容易接纳他人。因此,学校承担的任务不仅是个体社会化的继续,更为重要的是在同辈群体的互动场域中,对学生已经社会化的性格进行重塑和再造,最终将学生自我悦纳的圈层从亲属群体扩展到同学、教师等其他类属群体。

(二)自我控制:控制自己才能融入群体

自我控制表现为个体对自己的语言、行为和心理状态的控制能力,对内表现为个体心智趋于成熟,对外表现为个体行为符合规范。在家庭内部层面,孩子的自我控制就是孩子在家庭中对语言表达、身体行为和心理情绪的控制力。对语言和行为的自我控制属于外部控制,亦是个体初级社会化的重要外部特征,表明个体能够基于自身和其他人的需要进行正常的交流,比如不大吵大闹、不污言秽语、不随意而为,以及能够礼貌待人、妥善行事等,这些亦是孩子在学龄前应该具备的基本生活常识和规则意识。对心理状态的自我控制属于内部控制,要求孩子能够内化成人世界的部分规则意识,在家庭成员之间对自己的身份有清楚的认知和界定,在不同场合和情境下能够恰当表达自己的情绪,对所经历的人和事具备基本的情感立场。在关于教育的内涵解释中,“模仿说”具有一定的道理。孩子往往就是通过模仿家庭成员来构建自我控制的初级模式,而他们所模仿的要素主要是语言模式、行为习惯和心理情绪,在日常生活中逐渐稳定成童年性格中的观念、成见和习惯。