学科德育:班主任角色冲突的化解与重构

作者: 李屹

学科德育不仅可以提升班主任的工作质效,更能实现教书即育人的价值融通,有助于提升班主任的工作获得感与职业幸福感,形成师生和谐共进的学校育人生态。

班主任在中小学教育中发挥着重要作用。当前,班主任职业幸福感不强、教师不愿意担任班主任的现象比较常见,造成这一现象的重要原因之一就是班主任自我角色的剥离与冲突。班主任很难找到教学和育人的契合点,将学科教学和带班育人视为两项独立的工作,因此难以应对角色交替、任务叠加、压力扩张带来的焦虑与忙碌,最终造成班级工作和学科教学的双向失衡。对此,笔者认为,学科德育可以为上述问题的解决提供助力。班主任可以利用学科特质与角色优势,成为学科德育的实践者、先行者与示范者。学科德育不仅可以提升班主任的工作质效,更能实现教书即育人的价值融通,有助于提升班主任的工作获得感与职业幸福感,形成师生和谐共进的学校育人生态。

一、班主任角色的回归:

班主任首先是学科教师

长期以来,人们形成了一项共识:班主任负责“育人”,学科教师负责“教书”,即班级管理与学科教学是泾渭分明的两项工作,对应了不同的场域、不同的情境和不同的任务。很多教师人为地将学科教学与带班育人分割成两项平行的任务,花费了双倍乃至更多的精力与时间,但在教学与育人两方面都没有收到满意的效果。想要解决这一问题,班主任需要实现对自身角色的再认和回归。《中小学班主任工作规定》指出,“班主任由学校从班级任课教师中选聘”。可见,班主任角色是以“班级任课教师”为基础和前提的。班主任应该调整思路,立足学科课堂的主阵地,发挥学科教师的本体优势,以学科特质塑造学生和班级的鲜明底色,坚持学科教学、带班育人两项工作同向同行,最终实现提高教学质量和提升育人成效的双重目标。

二、班主任角色的突围:

争做学科德育的先行者与示范者

2000年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》指出,“德育要寓于各学科教学之中,贯穿于教育教学的各个环节”。2019年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》提出了“整体推进高校课程思政和中小学学科德育”的要求,明确了“学科德育”这一概念。

学科德育是对中小学教育中传统、狭义的德育概念的超越,也是对所有学科教师提出的要求。在操作层面上,学科德育是学科教师立足学生实际,在开展学科教学的同时,充分发掘、揭示学科学习中所蕴含的育人要素,将具体的学科知识与生活实际相结合,形成具有挑战性的学习任务,并让学生通过多种形式的实践性学习,提升核心素养、实现知行合一的一种有意义的教与学的过程。学科德育的实质是教师基于学科特质,引领学生在知识学习的过程中进行价值体认,并与学生一起过积极的道德生活,最终实现学科教学方式和学科育人要素的有机融合。

(一)班主任开展学科德育工作的自然优势

班主任在从事和开展学科德育工作中具备一定的自然优势,主要体现在角色优势、行动自觉和统筹功能等方面。

第一,班主任作为中小学校日常思想道德教育和学生管理工作的主要实施者,具有道德教育的角色优势。相较于其他学科教师,班主任与学生的相处时间最长,对学生的思想意识、性格特征、行为习惯、家庭情况更为熟悉,对学生的关心与指导更直接、更深入、更持久,学生也往往更信赖班主任,因此,班主任更容易与学生建立融洽和谐的师生关系,营造民主轻松的课堂氛围。这些都可以为学科德育提供丰厚的土壤。

第二,班主任作为学校从班级任课教师中选聘出来的优秀教师,具有探索学科德育的行动自觉。有些学科教师愿意担任班主任,甚至几十年如一日地坚守在班主任工作岗位上,正是源于他们对学生真挚的爱、对教育工作的情怀。例如,全国教书育人楷模李庾南老师担任班主任长达66年,她提出的“自育·互惠·立范”的德育主张正是源自其“自学·议论·引导”的数学教学主张,成了班主任探索学科德育的生动范例。

第三,班主任作为班级整个教师团队的关键人物,承担了组织各学科教师共同实施学科德育的统筹功能。学科德育要求所有学科通力协作,全体学科教师与学生共同过一种有意义的道德生活。在实际工作中,一般学科教师往往囿于学科教学的单一视野,在“教学”的层面而非在“教育”的意义上认识自己的工作。此时,班主任的统筹功能就显得很关键。除了与学科教师进行日常沟通,班主任还要发挥示范引领作用,按照全员、全程、全方位的育人要求,以班级学生的健康成长为共同目标,凝聚全体任课教师的育人合力,通过统筹设计、系统协调,进行跨学科的学科德育探索与实践,对碎片化的学科德育资源进行系统挖掘和有机整合,从而形成全学科覆盖的育人合力。

(二)班主任成为学科德育示范者的实践路径

1.扎根课堂教学,以学科特质奠定学生道德底色

班主任实施学科德育的主阵地是课堂教学。班主任要基于学科特质,发挥学科特长,在课堂教学中寻找不同的切入口,探求不同的实现方式,彰显不同学科的育人特点。

承担文科教学的班主任可以在学科教学中充分利用文本中已有的道德资源,坚持以文化人、立己达人。语文、历史、地理等课程中包含语言文字、传统文化、历史地理常识等丰富的思想道德教育元素,可以为文科班主任提供直接的德育资源。班主任需要做的是整合与利用这些资源,以巧妙无痕的方式,将课程中的育人元素转化为生动的育人实践。

承担理科教学的班主任在实施学科德育的过程中,需要更多地关注学科中间接性、隐藏性的德育资源,注重德育元素的发掘与渗透,在课堂教学中创设既符合学科特质又能引领学生走向道德生长的良好学习情境。

2.立足班级管理,以学科理念打造班级育人特色

建立、组织、管理好一个班级是班主任的基本职责。在班级管理工作中,班主任也可以积极发挥学科特性,带出有特色的班集体,彰显出某一学科特色。在学生心目中,一位优秀的班主任一定是一位出色的学科教师。班主任可以汲取先进经验、打开育人思路,设法利用学科优势架构整个班级的管理机制,形成独具一格的带班特色,以此激发班集体的生态与活力,提升育人成效。

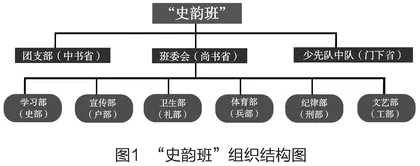

我们不妨来看一位历史学科班主任的带班实践。这位班主任以学科视角确立了“以史育人”的带班理念,开展“创设学史环境,营造浓郁氛围”“构建制度体系,助推管理实效”“策划学史活动,三阶赋能体验”为主要举措的带班育人实践。其中,很有特色的是该位班主任仿造唐朝的“三省六部制”建立了班级管理制度。(见图1)

3.投身课程开发,以实践活动增添校园德育亮色

《中小学德育工作指南》提出,“要结合地方自然地理特点、民族特色、传统文化以及重大历史事件、历史名人等,因地制宜开发地方和学校德育课程,引导学生了解家乡的历史文化、自然环境、人口状况和发展成就,培养学生爱家乡、爱祖国的感情,树立维护祖国统一、加强民族团结的意识”。班主任实施学科德育,应主动投身到学校德育课程的开发中,在丰富的德育实践与活动中有所作为,为学校的德育建设与学生的德行成长奠基增色。比如,南通市海安实验小学开发了“基于项目学习的共生文化课程建设”德育课程。该项目以国家课程标准为依据,以班主任为团队核心,以学科教学为主阵地,开发实施了自然生态课程、交往理解课程、和谐合作课程、生命关怀课程、文化溯源课程等五大德育课程。在此过程中,班主任作为校本课程建设的关键角色,从传统的教学实践者转变为项目学习的规划者、实施者、指导者和研究者。班主任可以参照这一思路,设计主题班会课程、家长指导课程、心理健康课程、生涯规划课程等不同类型的班本课程。通过课程设计和实施,班主任可以更好地发挥学科特长,让学科德育的理念在更大的范围、更广的领域落地开花。

总之,学科德育工作的开展有助于构建师生共同成长的联合体,让师生共同经历道德学习和生命成长的过程。班主任可以在与学生、班级、学校相互接触的过程中,以学科教学的优势探寻学科德育路径,并在此过程中有效落实育人工作,化解班主任角色叠加的冲突。学科德育既能为时代新人奠定道德成长的基石,也能为班主任搭建优秀教师成长的通道,从而实现对班主任角色的超越与重构。