文化建设与文化育人

作者: 邹顺康

校园文化建设的重要性不仅仅在于它彰显着学校的教育理念,体现着学校的办学特色,更重要的是,校园文化本身就是学校育人体系中的重要组成部分。《关于大力加强中小学校园文化建设的通知》中指出:“良好的校园文化以鲜明正确的导向引导、鼓舞学生,以内在的力量凝聚、激励学生,以独特的氛围影响、规范学生。大力加强中小学校园文化建设,对于增强德育工作的针对性和实效性,实施引导青少年树立社会主义荣辱观、加强和改进未成年人思想道德建设这一重大而紧迫的战略任务,努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律,德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人具有十分重要的意义。”校园文化这一独特的育人功能,决定了校园文化建设是构建学校综合育人体系不可或缺的重要内容。

一、校园文化建设的表象与实质

一说到校园文化建设,人们首先想到的就是校园文化环境的打造。很多学校列支专项建设经费,聘请高水平、专业化的文化设计公司,投入大量的人力、物力、财力、精力去打造学校的校园文化环境。殊不知,文化环境的打造不过是校园文化建设的表象而已,离真正意义上的文化建设还相去甚远。

“文化”一词出自于《易经·贲卦彖传》中“观乎人文,以化成天下”一语。在这里“文”通“纹”,人文就是指经过人的活动而留下来的痕迹。作为人类社会活动“痕迹”的沉淀,文化就其形态而言,要么是一种物质的存在,如人类活动的各种创造物;要么是一种精神的存在,如思想、意识、观念等。“观乎人文,以化成天下”的意思就是说,天下人间一直以来都是浸润在人类自古遗留下来的这些物质和精神的成果中不断化育而来,因此,“文化”其实是“人文化育”的概称。由此可见,校园文化建设包含了两个相互依存的基本维度。一是如何去打造这样一个“人文”的环境;二是如何利用这一“人文”环境去实现对人的化育。在这两个维度中,前者是校园文化建设的前提;后者才是校园文化建设的根本。因此,校园文化建设应当以“物”为载体的“文”(文化环境的打造)为基础,以“人”为对象的“化”为根本。文化建设真正的功夫应更多地体现在“化”之中,其建设的成效也最终取决于对“人”的化育实效,这才是文化育人的实质所在。

文化建设表象与实质的关系告诉我们,校园文化建设绝不仅仅是如何对学校环境进行“物质外形”的美化,如何为学校的物质环境“赋形”的问题,如何为校园环境“铸魂”才是文化建设的关键所在。也就是说,真正的文化一定是形神兼备的存在,它必须彰显人类活动在物质和精神两个层面沉淀下来的人文基因。校园文化环境直观呈现出来的是文化之“形”,但真正对学校师生起到化育作用的却是文化的“形”中之“魂”。校园文化建设要实现对学校师生成长的文化引领,绝不是依靠物质形态的文化环境就可以实现的,虽然它也能营造出一定的文化氛围,而让生活其中的人们受到潜移默化的影响,但其作用是极其有限的。文化引领的本质其实是一种价值引领,它必须依靠文化的内在精神才能对师生的思想和行为产生真正的导向作用。就犹如我们要在校园里建一座雕塑,无论这座雕塑在外形上是一种怎样的呈现,我们树立的其实都是一座精神丰碑,这就是文化“外有其形,内有其魂”的本质特征。

文化“外有其形,内有其魂”的本质特征,要求我们在以“物”为载体进行文化环境打造的过程中,必须坚守三个基本原则。一是要有“真”的客观基础。文化打造不能瞎编乱造,所有的“文”都必须有历史的、事实的根据,否则我们打造的就是“伪文化”。真实性一旦丧失,文化就失去了存在的根基。二是要有“美”的审美取向。无论何种文化,一定有其特有的韵味,因此,文化打造一定要讲究其审美的价值取向。失去这一点,文化就失去了它特有的气质与魅力。三是要有“善”的境界追求。“向善”的境界追求内在决定着文化的精神高度,外在决定着文化的品位与格调。文化一旦没有了“向善”的境界追求,其文化的引领力必将彻底丧失。“真、善、美”三者就是蕴含在人类文化之中最弥足珍贵的人文精神。因此,校园文化建设的成败首先取决于我们在以“物”为载体的文化创建中,是否让“有形之物”真正承载了“真、善、美”的文化灵魂。

二、校园文化建设的体系与内核

校园文化建设是一个系统工程,校园环境的打造仅仅是其物质文化建设部分。人们一般认为校园文化系统是由精神文化、制度文化、物质文化和行为文化构成,其实这样的认知是不完整的,除了以上四个方面外,校园文化系统的建构还应该包括活动文化部分。既然校园文化有如此复杂的系统,我们要探寻文化育人的本质,就只能从其五个基本的维度入手才能逐一解开其中的奥秘。

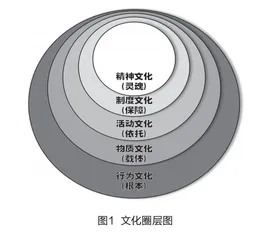

笔者用“文化圈层图”来对校园文化系统的建构进行描述,在这个“圈层”中,居于中心的是校园文化的精神文化部分,从内到外依次展开分别是制度文化—活动文化—物质文化—行为文化。在这五个圈层中,精神文化不仅居于核心地位,而且还统领着整个文化系统的其他四个方面;而制度文化、活动文化、物质文化的建构不仅是校园文化建设的内容,也是校园文化建设的三大基本途径;学校师生稳定的行为文化的形成才是校园文化建设要最终追求的目标。(见图1)

精神文化之所以居于文化系统的核心地位,是因为精神文化体现的是整个学校办学的最根本的文化价值观,以及在这样的价值追求中所培育起来的学校与众不同的文化品质。精神文化是学校的教育思想和育人理念的灵魂,代表着学校最根本的价值取向和精神追求。在学校的校园文化建设中,精神文化的凝练最具根本性,是校园文化建设的精神内核。我们甚至可以说,如果没有这一精神内核,整个校园文化系统的建构根本无从下手,而这一点恰恰是很多学校校园文化建设最致命的短板。精神文化所倡导的核心价值观对整个学校的制度文化、活动文化、物质文化的创建以及最终行为文化的形成都起着统率作用。

体现在学校师生身上较为稳定的行为文化的形成,之所以是校园文化建设要最终实现的目标,是因为行为文化的形成在本质上体现的是全校师生高度的文化自觉。蕴含在精神文化中的文化价值观,一旦被学校师生认同和接受,就会逐渐转化为师生内心的文化信念,进而形成师生发自内心的一种文化自觉,这样学校文化建设所期待的行为文化就渐渐地在校园里蔚然成风了。“一训三风”校园文化体系的架构,体现的其实就是精神文化与行为文化的关系。校训倡导着精神文化中的“文化精神”(核心价值观),其价值观一旦被学校师生所认同和接受,久而久之就成了学校师生的一种行为自觉。这种行为自觉必然使得学校的师风、学风、校风发生根本性改观,进而形成这所学校独具个性特质的、与众不同的行为文化。

然而,从精神文化的价值认知到具有高度文化自觉的行为文化的形成,其转化绝不是靠一蹴而就地直接跨越就可以实现的,制度文化、活动文化、物质文化的建构在其中发挥着重要作用。首先,精神文化的核心价值观为学校的制度建设明确了基本的价值取向;反过来,制度的导向和规约又不断地强化着精神文化的核心价值观,从而帮助学校师生在行为上实现由他律向自律的转变。其次,围绕着精神文化的价值追求,学校通过开展丰富多彩的校园文化活动,积极引导学校师生发展,通过活动文化在潜移默化中推动师生形成行为自觉。最后是物质文化的建设,将精神文化融入学校的文化环境,让师生在校园的文化熏陶中成长,在校园浓厚的人文气息中形成自我的文化自觉。可见,制度文化、活动文化、物质文化作为校园文化建设的重要内容,它们同时还发挥着推动校园文化精神由文化认知到文化自觉转化的重要作用。

三、文化育人的特点与本质

校园文化建设的表象与实质、体系与内核的关系,为我们建设高质量、高品质的校园文化理清了思路,我们只有首先将学校的文化建设好了,文化的育人功能才能真正地彰显出来。作为学校综合育人体系的重要组成部分,文化育人虽然与教书育人、管理育人、服务育人等在育人方式上各有特色,但都是紧紧围绕立德树人这一根本任务,从不同的教育路径实现育人的目标。与学校教育中其他的育人方式相比,文化育人体现出了更加鲜明的特点。

首先,在育人的实施主体上。如果说教书育人的主体是教师,管理育人的主体是学校的各级行政干部、年(班)级和学生管理者等,服务育人的主体是学校的教辅、后勤等相关人员,那么,文化育人的主体又是谁呢?是学校的全体教育工作者吗?或是学校专门负责文化、宣传、德育工作者?抑或就是文化自身,是文化“自为而成”的过程?其次,在育人的实现路径上。如果说教书育人是在“传道、授业、解惑”中育人,管理育人是在处置、协调、规范公共事务中育人,服务育人是在教育教学辅助、后勤保障中育人,那么,文化育人的实现路径又是什么呢?是校园文化环境吗?是学校的制度建设吗?是校园的文化活动吗?抑或就是文化自身,是文化润物无声化育的结果?最后,在育人的受众客体上。如果说教书育人、管理育人、服务育人的受众客体主要是学生,那么,文化育人的受众客体是不是也主要是学生呢?学校文化所育之人,与“教书、管理、服务”所育之人有没有对象上的明显差异呢?

在上述的比较中,对文化育人究竟有何特点似乎把握得并不明晰,究其原因,是对文化育人的本质缺乏基本认识,任何事物所呈现出来的外在特点,其实都是由其内在的本质所决定的。那么,文化育人的本质究竟是什么呢?

文化育人的本质其实是一种精神引领,其根本的着力点在于要通过制度文化、活动文化、物质文化的建构,将学校精神文化所倡导的文化精神转化为学校师生自我成长与发展的内生动力和价值追求。这一转化其实就是一个文化自觉的过程,学校师生在校园文化的精神引领下,对学校的文化价值观从认知到认同,从认同到形成一种文化信念,并最终成为自我的文化自觉。文化自觉是学校行为文化形成的基础,学校师生的文化自觉会从根本上改变他们的行为方式,从而促进学校良好教风和学风的形成,学校良好的教风和学风又必然促进学校良好校风的形成。所以,一所学校的教风、学风和校风其实是由学校师生的行为文化所形成的风气和面貌。所以,文化育人,育的是精神,育的是价值观。就育人的主体而言,全校师生都是文化育人的主体,而且在“文化自化”中,文化自身也是育人的主体;就育人的实现路径而言,文化育人是通过文化的精神引领来实现文化价值观的内化,在培育受育人正确的人生价值观中完成立德树人的教育使命;就育人的受众客体而言,文化所育之人是在学校学习、工作和生活的所有人。文化育人的这些特点,赋予了文化在整个学校育人体系中不可或缺的存在价值。因此,学校没有文化就没有教育,教育的过程就是文化的过程。

【邹顺康,西南大学政治与公共管理学院,教授】

责任编辑︱李 敏