社会公正分配客体维度与道德情绪的双向互动

作者: 崔诣晨 刘青玉

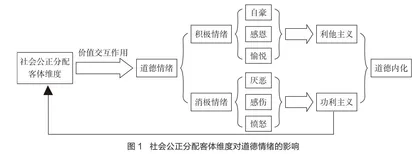

摘要 社会公正作为道德外化的重要组成部分,与个体情绪的道德内化双向互动。个体具有不同的情绪类型,不同类型的情绪体验对道德内化的影响程度不尽相同。分配客体是客观实在的表现方式,道德情绪是思维的运动形式。个体产生的积极情绪有利于利他主义道德内化,可以促进个体道德向第三阶段健康发展;而个体产生的消极情绪通常会导致利己主义道德内化,从而进一步固化个体道德发展第二阶段的偏执成见。与此同时,社会公正从外部正确引导个体道德情绪的健康发展,而具有道德情绪体验的个体也会更加积极地推动社会公正秩序与内容的发展。

关键词 社会公正;道德情绪;分配客体;道德内化;道德发展阶段

作者简介 崔诣晨,南京晓庄学院心理健康研究院副教授,南京大学社会学院博士后研究人员;刘青玉,上海财经大学马克思主义学院,博士研究生

人们普遍持有这样一种信念,即这个世界是公正的。公正世界信念的核心是:在这个公正世界里,人们得其所应得,所得即应得,这类似于我们传统文化中的“善恶终有报”。“公正世界信念(Belief in a just world)”最早由心理学家Lerner和Miller(1978)提出。他们主张公正世界信念在个体适应方面具有重要的功能,一旦个体遇到例证表明世界是不公平和无秩序的,就会陷入忧虑烦恼;人们的遭遇和他的品行息息相关,一个拥有好的品行的人往往会拥有更多好的资源,反之亦然。[1]此外,关于社会阶层的研究发现,主观低阶层的系统正当性感知和分配公平感均显著低于主观高阶层。[2]由此可见,对社会公正的测量不仅要依据客观实在性,还要考察个体的内在感受性。

当前研究往往着眼于人们对社会公正的内在感受,对于社会公正内部所蕴含的“人的理念”“共同体”等核心要素与社会公正的逻辑关系却少有问津。与此同时,一些研究者在测量人们对社会公正的感受时,往往通过被试对自身境遇、所见所感的满意度进行衡量,但是由于种种因素,他们的衡量标准、种类不够全面。相比而言,由分配客体维度进行衡量则更为全面。分配客体维度可分为三类,第一类是基础价值,可视为人类发展的社会条件,包括尊严、权利和机会;第二类是外在价值,即人类发展的经济条件,包括收入、资产、资源;第三类是内在价值,是所有基础价值和外在价值所服务的目标,包括幸福与能力。[3]这三类价值几乎涵盖了人们在生活、工作、社会交往等各项活动中能涉及的各种感受。有鉴于此,社会公正是道德的外壳,个体情绪是道德的内核。

科尔伯格的道德发展阶段论主张,道德判断以个体角色承担社会责任为基础,它包含对人类幸福的终极关怀,这种关怀表现为一种社会公正信念(社会认知结构的核心成分,是推动个体道德认知水平由一个阶段向另一个阶段发展的关键内核)。[4]基于此,有研究者提出,人们的公正观念是其道德认识的内在渊源和基础,在此基础上人们才能逐步产生道德情感、道德意志,并外化为道德行为。该观点依据的是科尔伯格道德发展阶段论的第三水平“后习俗水平(原则水平)”,它包括契约性墨守法规和普遍的道德原则两个阶段。在契约性墨守法规阶段,虽然每个人的价值观和观点都不同,但他们在所属团体内会遵循相对公正的规则。但是有些权利,诸如财产权、人身自由权等,不管社会成员的意见如何,都是需要全体人员遵守的。在普遍的道德原则阶段,人们往往已经内化了社会契约(社会公正),他们会遵循自己选择的伦理原则,这些原则是普遍的公正原则,在这些原则下,人们会立志为此献身。因此,为进一步探究社会公正与道德情绪的逻辑关系,需要厘清社会公正的测量维度及其核心价值。

一、社会公正分配客体的核心价值:

道德情绪的外部作用力

道德是人们在社会生活中遵循的一种隐性的社会规则。与显性的社会规则—法律条例—相比,道德没有明确的规定,它看不见、摸不着,但是在每个人的心中自有一杆“秤”。这杆“秤”就是道德标准,它代表了一个社会的价值取向,这种价值取向往往是正面的。

道德情绪是个体在利用道德标准判断自己或他人所做出的行为时所产生的一种情绪体验,如果做出的行为与道德标准一致,那么就会产生积极的情绪体验,如自豪、敬佩等,反之则产生消极的情绪体验,如羞愧、气愤等。从情感神经科学的角度来看,道德情绪是一种自动化的情绪,人们在这种自动化情绪的促使下产生了道德行为。[5]

Haidt从“自我—他人”和“正向情绪—负向情绪”两个维度,将道德情绪分为四类:自我意识情绪、谴责他人的情绪、他人痛苦的情绪和称赞他人的情绪。[6]自我意识情绪源自自我反省和自我评价,在对自己的觉知中,自我意识情绪会对自己做出的行为产生反应,例如面对暴行我们选择袖手旁观时,会产生诸如内疚、羞耻的感觉,而当我们勇敢地去制止,就会产生自豪等自我肯定的情绪。但是不同的人即使面对同一情境也会产生不同的道德情绪,这取决于个体内化的社会公正的程度。谴责他人的情绪,顾名思义是个体对他人的行为产生谴责意味的情绪,此时个体站在道德的高点,以内化的社会公正观对他人的行为进行指责。其中关注度最高的是气愤的情绪,气愤情绪往往在个体受到不公正的待遇、希望被压抑时产生,并伴随有冲动、攻击等行为反应。研究表明,在气愤情境中个体感受到的不公平感最为强烈。[7]他人痛苦情绪指个体在他人陷入困境时产生的利己倾向或利他倾向的情绪。利己倾向(功利倾向)的情绪指个体在感受到他人困境的压力后,逃避或帮助他人后,自己内心得到的安慰;利他倾向的情绪指个体在他人陷入困境时,会产生移情,会帮助别人以减轻他人的痛苦。称赞他人的情绪是积极的,例如尊崇、感激等,这些情绪往往也是个体在诸如友善、忠诚、牺牲等情境中产生的,这些情绪对个体有着积极的影响,在这些情绪的促使下,人们会模仿他人相应的积极行为。由此可见,这四种道德情绪的产生都需要个体对社会公正有一定的内化,之后在发展中才会产生道德情绪或道德行为。

社会公正作为道德外化的重要组成部分,与个体的道德内化相互影响。在社会经济领域,以分配正义为核心的社会公正包括五个基本维度,分别是分配对象、分配客体、分配原则、分配空间和分配时间。[8]其中,分配客体维度是信效度较高的测量指标之一。

综上所述,社会公正分配客体维度是社会公正的核心,分配客体维度的内涵是交换价值与社会价值。社会公正的分配客体维度分为三类。第一类基础价值因素可视为人类发展的社会条件,包括尊严、权利、机会,在法律层面上,这些基础价值是平等的,这也保障了社会成员最基本的生活,向成员传递了广泛意义上的公正观—人人平等。第二类外在价值因素是人类发展的经济条件,如资产、收入、资源。每个人拥有的外在价值各不相同,从社会的总体水平来看,高收入人群依旧占少数,但高收入人群拥有的资源相对来说占了大多数,人们产生社会不公的感觉也往往来自于此。第三类内在价值因素是所有基础价值和外在价值所服务的目标,包括幸福与能力。内在价值的高低是由个体主观感受决定的,基础价值和外在价值的增加能提高人们的内在价值,当一个人感到幸福时,更多的机会和资产会增加他的幸福感,但是若没有这些机会,人的幸福感并不会因此消失。

社会公正分配客体维度是道德情绪的外部作用力,具有可测量性。罗尔斯在《正义论》中主张分配客体维度的内涵是交换价值与社会价值,其外延是人类社会生活实体。物质世界和精神世界都是联系、发展与运动的。在科学研究的多样性中,适当剥离整体与部分、大系统与小系统之间的联系与发展,更有利于科学研究的深层次探索与分析。[9]因此,追求个体幸福和社会幸福是人类命运共同体的共识和准则,社会公正不仅需要程序公正,同时也要求内容公正,这就是人类社会的整体公平正义。

分配客体是社会公正研究的核心维度,其测量方法有正向和反向两类。其中,正向测量需要预设一个理想的社会公正状态,据此判断现实状况与理想状态的差距。现实状况往往是多种因素(宗教信仰、个人境遇、道德标准等)共同作用的结果,因此在预设理想社会公正的状态时要注意变量的控制。反向测量则是在不同维度上进行不同社会之间公正程度差异的比较,或通过衡量人际不公平程度来比较社会公正性的差异。从研究内容看,正向测量着眼于社会整体的客观实在性;而反向测量则着眼于人的主观情感体验。从研究方法看,正向测量运用社会调查和案例研究等方法,通过预先设置的指标体系来全面、客观地反映特定社会(间)各种分配客体在特定主体间的分配不均状况及主体的认知情况;而反向测量则采取实验和数理建模等方法,分析并验证人们的正义认知、分配行为与道德情绪的关系。

二、社会公正分配客体的基础价值:

道德情绪的萌芽

社会公正分配客体维度的基础价值包括尊严、权力、机会三类,这三类基础价值就是道德情绪的萌芽。首先是尊严。启蒙运动认为,人与人在本质上是平等的,所有的人应该享受相同的关怀和尊严,这一人权观念在当时已经成为一种共识。[10]尊严包括自尊和他人的尊重两方面。在现实生活中,尊严的维护是与外界环境息息相关的。尊严需要自我建立,同时也需要得到他人承认;尊严需要自我维护,同时不加侵犯。可见,尊严是平等、互动、友好和善意的,尊严是有公共准则而非无条件的。在社会公正的角度下,人人平等的观念是最基础的,无论个体产生利己主义的想法(尊重别人是为了让别人尊重自己)还是产生利他主义的想法(人生而平等,每个人都值得被尊重),他们都会对尊重他人这一规范进行内化并在接下来的生活中做出尊重他人的行为,这也强化了“人人平等”在社会观念中的基础地位。其次是权力。权力是一个抽象的概念,现在普遍认为权力是一种影响力和支配力,执行者拥有的权力大小体现在执行者是否能按照自己的意愿、不顾他人的意愿决定事情。也就是说,一个人的权力越大,他对事情的掌控能力就越强,这也是很多人对权力趋之若鹜的原因。但当个体内化了以公正为核心的价值观后,他们会自己建立一种秩序,当个体拥有一些权力时,如果他们想以权谋私,会产生诸如内疚、担忧的道德情感和道德想法(此刻我滥用权力损害他人利益,那么其他人是否也会用权力损害我的利益),这些道德想法通常是利己主义的,因为担心别人也会利用权力损害自己的利益,个体就会避免权力的滥用,并监督其他的权力执行者,以维持一种公正的状态。最后是机会。机会和资源密不可分,对于一个人、一个企业,甚至一个国家,拥有更多的机会意味着能选择的资源具有多样性,也代表着未来的发展有更大的空间。机会的产生是不定的,能把握的机会也是有限的,但想要发展的个人或团体是无数的,因此为了抢夺更多的机会,便有了竞争。竞争的有序化是国际社会与各国政府的普遍共识。在这一新常态下,社会公正分配客体维度可以及时维护社会公正,并对道德情绪产生正面影响。比如公务员考试,只要满足报名条件都可以参加,这代表了机会的均等,考试方式为“笔试+面试”,最终成绩的高低体现了个体对知识内化程度的深浅,落选的原因只是自己掌握的知识不够,而并非当选的人拥有更多的机会。这一道德想法促使落选者做出的行为是更加努力地学习,来年继续考,接着产生的道德情绪可能是振奋等积极情绪。

近年来,道德情绪问题已引起学界关注,如社会直觉模型(Haidt,2001)、道德判断双加工模型(Greene等,2004)。社会直觉模型认为道德判断是由直觉产生的,而并非由推理所得,这种道德判断是快速且不受认知控制的。[11]道德判断双加工模型认为个体在道德判断过程中存在两种加工方式——直觉加工和认知推理加工,在不同的刺激条件下,这两种加工方式在做出道德行为前的参与程度也不一样。[12]直觉加工是无意识的,也就是说,直觉加工的判断过程依赖于个体对道德的内化程度;认知推理加工受意识的影响,对于注意资源要合理分配,这些注意资源往往是上文提到的基础价值(尊严、机会和权力)。这些研究大多聚焦于个体情绪在道德产生机制中的作用,仍存在一些限制,并未明确揭示道德判断产生的内在机制,也缺少充分的证据证明道德判断是完全由情绪驱动的。[13]相关研究主要围绕三个方面展开:一是道德情绪对道德判断的作用,二是道德发展阶段公正观的作用,三是道德情绪和道德行为之间的关系。目前,针对社会公正与道德发展阶段的关系及其发展过程的论证仍比较匮乏。有鉴于此,以个体情绪作为中介变量,深入探讨社会公正对个体道德发展阶段的影响,以及社会公正分配客体维度与道德情绪的双向互动等内容,将成为新的研究趋势之一。