在情景体验中为儿童播下道德的种子

作者: 周顺禄 邢陈强

当前,学校德育重说教、轻体验,脱离学生生活经验,难以触动学生心灵,导致学生知行分离;重形式、轻内涵,为了德育活动而活动,没有探索出符合儿童心理的德育课程体系。无法被学生同化吸收并整合为个人的本质仍然是当前道德教育的一个困境。2020年以来,山东省海阳市实验小学依据烟台市推行的“德融数理·知行合一”新模式具体要求,结合海阳市“德育序列化”研究成果,创新主题班会和思政课教学模式,以情景体验为主要育人方式,培养热爱祖国、守纪担当、勤奋刻苦、创新笃行的新时代少年。

一、“双序相结合”:

构建德育序列化育人体系

与其他学科教学相比,德育教学内容具有较大随机性与不确定性。学段不同,德育内容就不同;学校不同,德育内容也有差别;同一学校的不同班级,德育内容也不应完全一样;同一班级中的不同学生,教师也要因材施教。我们以德育论、系统论为理论指导,确立了“良好习惯序列”与“健全品格序列”相结合的德育序列化育人体系。(见图1)

我们把与学生密切有关的良好习惯具体化为良好学习习惯五项:倾听、表达、预习、阅读、反思,良好行为习惯五项:礼貌、卫生、守纪、节约、惜时,然后分年级、分学段提出更为细致的具体要求。“品格之序”,一至五年级依次为爱国教育、诚实教育、爱心教育、责任教育、自信教育。把与学生密切有关的健全人格育人要点分年级、分学段予以具体化。如三年级拟定了由近及远、由浅入深、循序渐进、螺旋上升双序结合的四个要点:一是爱父母、爱老师,将良好文明礼仪习惯与感恩之心相结合;二是爱同学、爱班级,将团结协作、关心班级的习惯与责任心相结合;三是爱学校,将爱护学校的一草一木、一桌一凳的习惯与爱护公物的良好品德相结合;四是爱自己,将关爱生命、注意安全的习惯与回报父母、老师相结合。

“习惯之序”与“品格之序”既是相对独立的,又是相互联结的。习惯是人格的行为基础,品格是习惯的灵魂升华,习惯注重行为,品格注重灵魂,两者都是学会做人的重要内容,相互渗透,相互促进,并行并存,形成一种螺旋上升、同步推进的育人态势。

在探究“习惯+品格”双序结合的基础上,学校又进一步整合德育其他内容,设计了“德育序列化经纬表”。该表综合了课程标准、行为规范、学生守则、道德与法治课程及学校常规德育的诸多内容,以年级、学期为“经”,以实施细则、实施措施、实施评价为“纬”,使之成为一份综合操作用表。“德育序列化经纬表”既突出了双序结合的主干内容,又兼顾了学校德育的全面要求。

二、“一链四模块”:

实践德育课堂教学新模式

“德融数理·知行合一”德育模式的基本内涵是以德为魂、以数理为体,运用大数据的思维方法,将情景教育、知识教育和实践教育有机融合,完成价值观培育的追问、判断和践行。这一模式的基本结构是“一链四模块”。“一链”指一个分别以家庭美德、社会公德为主题内容的知识链;“四模块”指用“过目难忘、心中有数、学而习之、融会贯通”四个知识模块呈现一个知识链,通过建立多维、整合、精准的德育新模式,培养儿童的优秀品德,引导其建立正确的人生观、价值观、世界观,达到立德树人的目标。

1.过目难忘

“过目难忘”环节重在一个“象”字,图像、印象、现象,从原点出发,捕捉令人难忘的情景,由景生情,切入情感教育。即在导入环节播放与主题相关的视频或图片,把儿童迅速带入其中。比如,《勇做一粒“好种子”》一课,教师通过播放袁隆平院士逝世后人们沉痛无比的送别场景,感受人们对袁隆平的崇敬,引发学生的情感共鸣,引导学生进入学习状态。

2.心中有数

“心中有数”环节重在一个“数”字,自然数据、生命数据、环境数据、社会数据等,以数据来剖析现象,引发学生的理性思考。比如,感恩教育中让学生计算班主任一年来的步数;勤俭教育中让学生计算每天浪费水、纸、粮食的量;爱国教育中出示改革开放以来中国与世界各国经济发展的动态对比数据图,等等。以生活中的各种“数”和“理”给概念化、抽象化的道德、价值判断提供具体实在的说明,把德育从空中拉向地面,以数达理、以理明德。

3.学而习之

“学而习之”重在一个“理”字,自然之理、生命之理、人伦之理、事业之理等,这是“明理”的过程。比如,《“图”说疫情》一课,教师提出“面对疫情来袭,该不该居家隔离?”这一问题。学生用统计图的方式,展示疫情发生以来中国与美国每日新增人数的变化,用数据和事实说话,明白居家隔离是最有效的防疫措施,深刻理解国家“人民至上、生命至上”的防疫政策和“以人民为中心”的宗旨。

4.融会贯通

“融会贯通”重在一个“行”字,学以致用,知行合一,内化于心,外化于行,将认知转化为实实在在的行动,知情意行融为一体,在行动中拓展视野,建构立体思维,实现认知升华,实践行动表达。例如,《身在福中要知福》一课,教师通过出示校园里学生忘记的校服,计算一件校服要花费的人力、财力、物力,拓展到国家为学生每年的各项免费投入,让学生深刻感受我们生活在幸福之中,要知道感恩回报社会,最后设计“红领巾标兵岗”环节,从爱惜校服、节约用电、保护课桌、爱护课本等方面记录自己的行动表现,达到融会贯通的目标。

各年级结合“一链四模块”教学模式,对主题班会、思政课进行有效设计,保证课堂教学内容贴近生活、过程融入数理、行动指向当下,着力培养学生爱党、爱国、爱家乡的“中国心”,实现以德铸魂、以品立心,切实提升学生的道德素养,坚定为祖国争光的伟大志向。

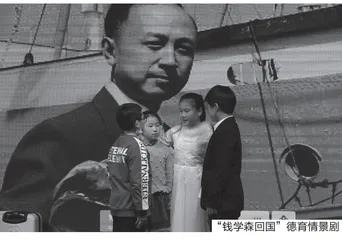

三、“德育情景剧”:

给儿童一方体验展示的舞台

学校采取两项措施解决思政课说教有余、体验不足的问题。一是全员思政教师制。全校122名教师两两组队结合,对学生的日常习惯、思想品德进行教育管理,做到人员有保障,全员、全程、全域育人。二是创编德育情景剧。烟台市实行五四学制,一、二年级每周4节道德与法治课,三、四年级3节,五年级2节,课时量充足,教学内容有拓展延伸的空间。我们围绕《道德与法治》教材的单元与课时主题,带领学生创编、排演情景剧,按照全员参与的原则,让儿童在创编与表演中,实现觉知内省,达到自我完善、自我提升、自我实现的内化状态。

1.创编

每学期开学前,学校召开专题会议,部署德育情景剧的开发与展演。剧本创编是一项综合性较强的工作,既要适合学生年龄特点,又要切合德育主题,还要突出人物形象、内涵。低年级我们坚持教师主导、学生广泛参与原则,中高年级坚持学生主体、教师指导原则。一要以导行为主。剧本创编首先是对教材进行研究,明确意图,把握育人点,引导儿童正确地做中学、学中悟。二要创造性地开发。既要围绕主题,结合教材,还要超越教材,贴近学生生活实际,开发适合学生的情景和活动,用儿童身边的人或事,去触动学生,使其产生共鸣。三要重视场景设计。用音频、视频、服装、道具等烘托气氛,增强代入感。

2.排练

我们将每学期末的最后一个月设为德育月,前三周为班级集中排练时间。在排练过程中,我们坚持全员参与原则,角色安排关照差异性、体现丰富性,确保班级里每一个孩子都参与到情景剧的展演之中,给每个孩子上台展示的机会。在排练过程中,既培养了学生的合作分工能力,还培养了领导力,增强了自信心、创造力,以及吃苦奉献的精神、甘为配角的勇气。排练中,所有学生积极参与,背台词、练动作表情、体会剧本内涵,在无形中将德育目标内化于心。

3.展演

德育月的最后一周为德育情景剧展演时间,我们设为德育节。从周一到周五,依次由一至五年级展示。在德育节期间,每名学生都沉浸在紧张、激动与喜悦之中,因为这是学生自主创编、排练的成果,是展示自我、展示集体成果的过程。如一、二年级展演的《开开心心上学去》《我们的校园真美好》《我爱我们班》等剧本,让儿童对学校生活充满爱的美好情感。三年级展演了《交通文明畅想曲》《珍爱生命,远离溺水》《心中的“110”》等作品,学生在真实的情景中、真切的活动体验中,明白如何遵守交通规则、面对危险如何合理处置。四年级《我们的成长足迹》,从课前游戏、晨诵唐诗、课间才艺展示、课上认真学习四个篇章,展示了小学生一天美好的校园时光。《一颗糖的故事》《老师“不诚信”》通过人物形象的塑造表达、剧本的冲突、语言思想的碰撞交融,表现出儿童在面对问题时的那份纯真。五年级以爱国主义为主题,以时间为轴,从甲午风云到辛亥革命再到钱学森回国,真实再现了中国近代史从无比屈辱到奋起反抗再到军事强大的过程,学生身临其境,爱国情感、报国志向得到了充分激发,令人激情澎湃、热泪盈眶。(见表1)

4.评价

我们从剧本编排是否健康向上、有新意,表演是否跌宕起伏、矛盾冲突明显、有教育意义,演员扮相、动作和舞台道具、音乐等是否符合剧情要求,表演过程是否流畅、紧凑、完整等方面进行评价。评委由学校领导和学生组成。我们设置最佳导演、最佳创意、最佳合作、最佳表演、最美主角、最美配角、最具潜力、最佳语言魅力、最佳舞台效果等九大奖项,对获奖班级和学生进行隆重表彰。

在德育情景剧整个排演过程中,教师将思政学科与语文、科技、音乐等学科相融合,引导学生将逼真的人物形象、精彩的故事情节、激烈的人物冲突在音、声、像、景中充分塑造迸发出来,产生强烈的视觉、听觉冲击与心灵感染、心灵体验、心灵震撼,让学生产生“我要行动、我必行动”的情感冲动与强烈信念。

“双序结合”育人体系、德融数理育人模式、德育情景剧,以人的品格素养养成为核心目标,以情景体验式教学为主要方式,三者一脉相承,从体系建构到教学模式再到表现形式,为儿童身心的健康、有序、和谐发展奠定了基础。儿童在有序目标下、在数理碰撞中、在现实情景中,习惯养成、德行双飞、茁壮成长!

【周顺禄,山东省海阳市实验小学校长;邢陈强,山东省海阳市实验小学教导主任】

责任编辑︱李 敏