以人才红利推进教育强国:老龄社会下的大学育人系统革新

作者: 邓磊 葛信勇

摘要:人口是教育的根基,教育影响人口再生产,二者相互制约、循环向前。2019年我国高等教育毛入学率超过50%,近年来继续上升。与此同时,老龄人口占比持续增加,高等教育普及化与人口结构老龄化不期而遇。随着人口出生率急剧下降,新生儿跌至高校招生人数以下规模,高等教育不仅会全面普及,而且将面对生源骤减、资源失配、结构失衡等严峻挑战。以“积极应对人口老龄化”和教育强国两大国家战略为导向,中国大学须反思当下育人系统的优绩主义陷阱,澄清从人口红利到人才红利的发展逻辑,明确新时代高等教育的价值旨归;进而构建多元立体的协同育人体制,创设科学长效的拔尖创新人才培育机制,构建动态融合的应用技能型人才培养模式,搭建终身发展的银龄人才学习平台,最终实现以人才红利建设教育强国的战略目标。

关键词:教育强国;人口老龄化;人才红利;高等教育普及化;大学育人系统

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)02-0014-10

培养人才是大学的基础功能,不同类型和层次的大学构成高等教育体系,共同承担培育高层次人才的社会使命。大学随社会而变,经济发展与人口变迁是社会进步的核心指标,也是促使大学育人系统革新的底层逻辑。自1999年起,我国高校大规模扩招,至2019年高等教育毛入学率达到51.6%,20年间我国高等教育从精英化阶段跨越至普及化阶段。在此期间,我国经济爆发式增长,但新生人口持续下降,老龄人口占比激增。2015年10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出:坚持计划生育基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。自2016年1月1日全面二孩政策正式实施后,我国人口出生率曾短暂上升,但自2018年起又转头直下,呈断崖式下跌趋势。2022年,我国新生人口956万,远低于同年普通高校1 100多万的新生录取人数。根据近年来出生率和初婚人数的变化趋势,未来数年新生人口可能下降到700万以下水平;与此同时,高等教育继续扩招,即将走向全面普及。高等教育普及化与人口老龄少子化不期而遇,“通过教育形成的各种知识和能力为个人和社会带来的经济价值和社会价值比以往任何时代都要大得多”[1]。2019年,中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,首次将人口问题升格至关乎国家长远发展与人民世代福祉的战略高度[2]。2022年,党的二十大报告明确指出“加快建设教育强国”[3]。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调“建设教育强国,龙头是高等教育”[4]。通过大学育人系统革新来充分发挥人才红利,既是积极应对人口老龄化的根本举措,也是推进教育强国战略的必由之路。

一、普及化遇上老龄化:高等教育的 困局与变局

根据联合国公布的《人口老龄化及其社会经济后果》,一个国家或地区65周岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%即进入老龄化社会,高于14%即中度老龄化社会,突破20%就是深度老龄化社会。第七次全国人口普查数据显示,我国60周岁及以上老年人口为2.64亿人,占比18.70%;65周岁及以上老年人口超1.9亿,占比13.50%[5]。可以看出,我国社会的老龄化问题已日益凸显。与发达国家普遍呈现“富而后老”的情况不同,我国是“未富先老”。随着总和生育率的下降与预期平均寿命的延长,我国人口结构正从“生产型”向“负债型”转变[6]。过去几十年,由于庞大的人口基数,我国高等教育一直生源充足,报考学生具有强烈的升学意愿,大学招生遵循分层筛选制度,学科设置、课程设计和课堂教学具有传承性和封闭性特征,与社会人才需求脱节的现象较为显著。在少子老龄化趋势下,大学育人模式即将出现深层危机。

(一)生源困局:大学扩招与人口下降的失调

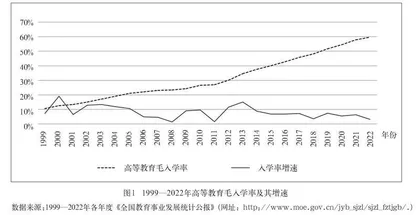

高等教育的阶段性发展特征具有预警功能,提示办学者“进入隧道之后,要注意隧道里的新情况”[7]。毛入学率作为区分发展阶段的核心指标,是缕析我国高等教育进程的关键依据。从图1可见,自1999年以来,我国高等教育毛入学率呈快速上升趋势,这个变化直接取决于经济发展的需要,归根结底是因为适龄人口的庞大规模。2020年之后,国民生产增速趋缓,学龄儿童急剧减少,高等教育生源即将萎缩至极为危险的境地。

从高等教育在学总规模来看,1999—2022年间,我国高等教育在学总规模由979万人上升至4 655万人,总体上呈持续增长趋势,但增速存在波动;2003年达到25.4%的增速峰值,2005年出现第二个高峰,增速为15%。其后,在学总规模增速放缓,到2009年及以后,增速基本稳定在1.4%~5.9%区间,波动幅度较小。(详见图2)

纵观1999—2022年的高等教育毛入学率,可以发现其增速同时受到在学总规模和适龄人口总数两个变量的影响。高等教育在学总规模增速放缓与适龄人口数逐年减少的现象,主要与我国新生人口出生率相挂钩。改革开放以来,在经济发展战略和计划生育政策交织影响下,我国的人口出生率从30‰以上迅速下降至20‰以下。进入21世纪,前15年人口出生率基本保持在10‰~13‰的区间[8],至2020年仅有8.52‰,2022年跌至6.77‰,出生人口创历史新低[9]。(详见图3)生育率的陡然下降,意味着高考报名人数未来将出现断崖式滑坡。随着总体生源的锐减,部分大学必将面临招生窘境。在此情形下,一流大学和学科将会聚焦拔尖创新人才展开激烈竞争,其他大学和学科则不得不逐步降低招生门槛,由此将会造成高等教育体系的撕裂和大学社会声誉的下降。资源不足和缺乏特色的高校,甚至将因为无生可招而面临生存危机。

(二)资源变局:办学经费与公共投入的失配

我国高等教育体系以公立院校为主,多数高校的办学经费主要来自政府的公共服务投入。作为高公信力政府,我国政府财政支出顺序始终以民生为先。进入21世纪,生育率显著低于更替水平,16~59岁劳动年龄人口总量在2012年达到顶点后持续下降,再加上医疗水平的改善和平均寿命的提高,65岁以上人口占比必将不断攀升,深度老龄化社会即将到来。因此可以预见,公共经费将会向养老和医疗相关领域倾斜。

公共服务作为政府财政政策的重要组成部分,在不同领域的投入比例显著受到人们对美好生活愿景的影响。鉴于不同年龄结构居民的异质需求,老龄化社会对公共服务投资的规模与结构具有特殊要求。青少年群体期待教育、科研等投资性支出,老龄群体偏好基础设施、医疗卫生等保障性投入。随着老龄化程度加深,保障性和福利性公共服务支出不断增长,教育科研等发展性投入应当会有所调整。在政府平衡预算约束条件下,全社会对公共人力资本的需求逐步提高,这一导向将促使政府调整税收政策和财政支出,以保持收支间的相对均衡[10]。我国高等教育经费主要来自国家资金支持和银行贷款,少部分来自民营资本和高校自身学费收入以及校办企业、科研收入、社会合作资金与捐助[11]。长远来看,随着公共服务投入的不断调整,一方面会让部分高校出现经费危机,另一方面也会让全体高等教育机构走向高度竞争,学术研究的战略性和人才培养的应用性特征将进一步显现。在高强度竞争环境下,如果大学育人模式跟不上国家战略和劳动市场的要求,大学招生就会面临严重危机。20世纪末期以来,众多欧美国家都曾出现此类变化:政府财政削减与市场逻辑凸显导致高等教育体系变革,缺乏竞争力的高校因此走向衰落甚至破产[12]。

(三)结构变局:人才供给与社会需求的失衡

自恢复高考以来,我国高等教育规模不断扩张,究其原因,主要在于“取之不尽”的高考生源以及持续走高的财政拨款。有鉴于此,大学育人的规格和类型与其行政层级和学科传统强相关,与受教育者的发展意愿和劳动市场的人才需求弱相关。随着我国社会老龄化程度逐渐加深,劳动市场对于人才层次和类型的需求将发生重大改变,政府扶持、闭门造车式的大学育人系统将面临规模和结构的双重变局。随着老龄化程度不断加深,青壮年劳动力急剧减少,人才需求从多层转向多维,劳动者素养从专门化走向复合化,对高等教育的需求渐趋多元融合。

首先,从人口结构来看,1960、1970、1980三个年代出生的人口将在未来5~25年内逐渐退出劳动力市场,这不仅是一个多达6.5亿、占总人口近一半的庞大群体,而且是在我国经济高速增长、社会快步前进的时代背景下成长起来的几代人,这群人对老年生活有着更高的期待和要求,希望在社交化、时尚化、智能化的社会环境中从“被动养老”朝向“主动享老”。其次,从家庭代际人口结构来看,由于独生子女政策的长期实施,再加上二孩政策后一胎新生人口仍然占据多数,未来相当一部分家庭人口数量将呈现出倒金字塔结构,即一对夫妻赡养四个老人、抚养一个孩子。社会老龄化程度加深,一方面导致劳动力人口日趋减少,子女的赡养担子更重;另一方面社会对护理陪伴和精神生活的要求将进一步提高。在上述两个因素影响下,劳动力市场的人才需求类型和规格将出现重大转变,社会越来越需要综合素质更高、创造能力更强、理论实践兼具的复合型人才。

反观当前我国大学的育人系统,一是囿于传统的行政管理模式,在办学上保持着过度分层、高度同质的结构性特征;二是过于依赖政府,专业设置和课程资源都紧密围绕行政指挥棒,对人口变迁和市场变化麻木不仁,从而导致高等教育的“社会滞后性”(social lag)特征愈发凸显,为经济发展提供理性反思和智力支持的能力大打折扣。从师资配置来看,青年人口迅速走低将致使学生人数骤然缩减。一方面,这会导致高等院校师资总体过剩,各高校可能会按照“先入为主”“论资排辈”的惯性思维减少甚至暂停进人计划,从而造成“青黄不接”的不利局面,甚至还可能出现“劣币驱除良币”的逆淘汰效应;另一方面,教师群体老龄化可能导致教师队伍创造力退化,无法适应新时代的教育大变革,进而不利于科学创新,同时也会阻碍新生代的人才培养。

二、老龄化促使大学育人系统变革的 逻辑进路

大学育人的形式和内容取决于具体的时空环境,并随着社会的演进而沿袭和变革。正如历史学家珀金所言:现代大学是过去社会对于传统大学不满的产物[13]。大学随着社会的发展而不断演变,与此同时,也从最深层的认知模式和思想意识上深化社会变革。当下中国正在以前所未有的速度走向深度老龄化,大学育人的内涵与功能都将发生系统性变革。通过理论思考和实践考察,我们可以管窥新时代大学育人系统变革的基本逻辑。

(一)理论逻辑:从人口红利到人才红利的观念转型

社会发展具有自发性与自觉性,人口变化是在“约束”和“选择”两大力量系统的作用下发生的[14]。教育既是人类在既定自然环境和社会环境下生存发展的自发性约束因素,也是为了改造环境和改善生活而开拓进取的自觉性选择力量。人口是教育的基础,人才是教育的成果,经济发展、教育改革和人才培养三因素因此构成螺旋上升的逻辑闭环。早在两千多年前,孔子就指出邦国治理应当遵循“庶—富—教”的基本逻辑。及至工业化时代乃至信息化时代,大众教育与生产劳动的结合更加紧密,生产力发展最关键的要素不再是人口规模,而是人口素质。

工业化萌生之初,学术界就开始关注人口素质、教育体制与经济增长的逻辑关系。18世纪末,亚当·斯密将人口引入资本视野,认为其也是“对投资者提供收入或利润的资财”[15]。同时期的马尔萨斯则从政治经济学的视角探讨了人口与生活资料之间的关系,首次提出人口均衡原理,指出“人口的增幅加大了与资源匹配的罅隙,也是对经济发展的一种制约”[16]。古典经济学与传统人口学都充分意识到人口结构的政治意义和经济价值,但由于生产劳动的简单性和教育投入的有限性,研究者未能充分论述通过国民教育提升人口素质进而促进经济发展的深层机理。随着工业化和现代化的发展,人口素质不仅成为促进经济发展的核心要素,而且是一个国家推行民主政治的先决条件。尤其是两次世界大战之后,各国深刻反思人类的历史与命运,最终将发展教育作为促进世界和谐与繁荣的关键因素。

20世纪末期以降,信息革命席卷全球,极大推动了社会各领域的发展,也影响了人们的生活方式和思维方式。科技知识全面代替土地与矿产,成为社会发展的原动力,高等教育成为国家综合实力的核心指标,人才争夺大战在全球展开。“决定经济增长的决断因素已经从物质资本转变为人力资本”[17],“人口质量和知识投资在很大程度上决定人类未来的前景”[18]。在此背景下,教育尤其是高等教育的创新功能变得尤为重要。一个走向发达的国家和社会,不仅需要高等教育在规模上实现普及,在结构上建立多元完整的体系,以便能够在基础理论、应用科学和职业技术等多个领域全面培养拔尖创新人才,而且需要职前教育与职后培训一体发展、学历教育与成人教育齐头并进,从而实现人口质量的全面提升。通过扩大规模和完善体系,高等教育可以充分发挥人口优势,一方面能够提升不同年龄阶段和职业类型的劳动力素质,培养满足社会需求的复合型人才;另一方面能够提供终身性的知识探究和技能训练,帮助劳动者融入社会发展的宏大进程,主动建构社会身份,努力摆脱资本主义生产给人带来的劳动异化与精神奴役。