高考制度满意度的东西部差异研究

作者: 刘海峰 唐琴 韦骅峰

摘要: 根据2022年开展的“高考改革问卷调查”数据,选取东、西部地区“3+1+2”高考选科模式的15 187份高中生有效问卷,通过比较不同地区高中生对高考制度的满意度的基本情况,探究地区差异及影响其高考制度满意度的主要因素。研究发现:第一,东、西部地区高中生均对高考制度持基本满意态度,其中西部地区高中生对高考制度的满意度高于东部地区高中生。第二,“高考改革公平性”“高考选科制度”以及“高中综合素质评价”3个核心解释变量对东、西部高中生的高考制度满意度均持有显著的正向影响。第三,影响东、西部地区高中生对高考制度满意度的最主要因素存在差异,东部地区高中生对高考制度的满意度受“高中综合素质评价”影响最大;而西部地区高中生对高考制度的满意度受“高考选科制度”影响最大。

关键词:新高考改革;高考制度满意度;东西部差异;高考公平;高考选科

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)04-0004-11

一、问题提出

高考改革是影响重大、关系中国教育全局并与全国各地区密切相关的改革。2014年9月,国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,正式拉开高考综合改革(又称“新高考改革”)序幕。作为中国高考史上力度和难度最大的一次改革,新高考改革并非全面铺开、一蹴而就,而是遵循“分步实施,试点先行”的方针,在实践中发现问题并不断改进[1]。就改革顺序而言,新高考改革大体依据“先东后西”“由沿海向内地”的顺序推进。首批试点在浙江、上海于2014年启动,第二批北京、天津、山东、海南于2017年启动。前两批新高考改革试点皆为东部地区直辖市或沿海省份,采用“3+3”高考选科模式。河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆被纳入2018年第三批新高考改革,中部和西部省市首次启动新高考改革。随后,新高考改革逐渐向中西部省份大面积铺开。2021年第四批(黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西7省)、2022年第五批(山西、河南、陕西、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海8省)先后启动新高考改革,第三、四、五批新高考省份均采用“3+1+2”高考选科模式。截止到2023年3月,除西藏和新疆外,内地的29个省、自治区和直辖市均已启动新高考改革。

启动新高考改革存在区域先后顺序的原因在于东、西部地区教育基础存在巨大差异。由于经济发展水平、教育投入、教师队伍建设、原有教育基础和社会文化等因素,东、西部地区在教育发展起步、普及九年义务教育、推进教育均衡发展等方面存在显著差异[2]。以学校数量为例,据统计,2021年东部地区(含东北)13省(市)普通高中共计6 312所,占全国高中比重为43.28%;西部地区12省(区、市)仅有3 876所,占比为26.58%[3]。而高等教育学校数量差距则更为明显,2021年东部地区(含东北)13省(市)高等教育学校数量共计1 294所,占全国高校比重为46.95%;而西部地区12省(区、市)仅有739所,占比为26.81%[4]。东、西部地区教育资源间的差距也带来高等教育入学机会的不公平,部分西部省份考生进入名校的机会较部分东部省份考生相差数十倍甚至上百倍[5](P73-80)。可见,东、西部地区在教育资源和高等教育入学机会方面均存在明显差距。

高中生对高考制度的满意度指高中生对于高考选拔机制、选科制度、促进德智体美劳全面发展和综合素质提升等方面是否符合预期的满意程度。已有研究表明,高考制度的满意度受制度公平性、选科模式、学生学业负担等因素影响[6](P35-41),且针对不同地区学生的满意度调查,影响因素各有不同。基于东、西部地区教育资源和高等教育入学机会存在的差距,不禁思考高中生对高考制度的满意度是否也会存在明显差异,其影响因素有何不同?本研究基于“高校考试招生改革引导学生德智体美劳全面发展研究”项目组针对全国范围内31个省级行政区的高中生、大学生(本专科和研究生)、中学教师、高校教师、家长与关心高考改革社会人士的5套“高考改革调查问卷”,从中抽取出16个东、西部省级行政区的“3+1+2”高考选科模式下高中生的高考制度满意度相关调查数据,以了解该选科模式下高中生对高考制度的满意度的基本情况和地区差异。通过统计模型,本研究分析了影响东、西部地区高中生对高考制度满意度的主要因素,进而直观了解影响不同地区高中生对高考制度满意度的原因和学生对新高考改革的重要关注点,使得各方更好地认识学生对新高考改革的意愿,为深入推进新高考改革提供参考依据。

二、文献综述

目前学界对新高考改革的相关问题较为关注,主要集中在对新高考改革存在的问题和对策、选科模式及其影响、对大学新生学业表现的影响、对教师工作的影响等方面[7-10],但从学生视角探究高中生对高考制度的满意度的相关研究较为零散,其中对比东、西部地区高中生对高考制度的满意度的相关研究则具有进一步研究空间。与本研究相关的已有成果可分为以下两个方面。

(一)高考制度满意度的影响因素研究

高中生对高考制度满意度的影响因素具有多重构成,学界已有研究成果可大致总结为以下几个方面。其一,高中生对高考改革公平性的认可程度影响其对高考制度的满意度。高考公平关系到教育公平,历来受到社会各界高度关注,新高考改革的公平性也直接影响学生的满意度。基于对北京市社会各界的调查研究表明,群众对新高考改革方案不够满意原因位居首位的就是教育公平,认为新高考改革的部分措施可能对偏远地区和弱势群体学生不公平;高考评价主观因素增多,可能导致社会等级分化加剧等现象[6](P35-41)。而已有研究也表明新高考改革存在增加家庭资本影响学生学业表现的风险,影响高考制度的公平公正和学生的满意度[7](P13-20)。

其二,高中生对高考选科制度的认可程度影响其对高考制度的满意度。作为新高考改革幅度最大的部分,高考科目改革既改变了学生的考试科目,也影响到高中教学模式变革、教育资源分配、学生报考高校专业和职业生涯规划等方面,其影响最深刻也最复杂。就科目选择而言,河北省部分学生认为新高考科目改革打破原有文理分科模式,满足学生多元发展需求[11];浙江省部分学生也对新高考科目不分文理和高中科目组合设置表示满意[12](P23-24)。但也有部分学生认为高考选科存在功利化倾向,降低高考制度满意度[6](P35-41)。就“走班制”教学和教育资源分配而言,江苏部分学生对“走班制”教学的满意度较低,原因在于学生选科人数差异导致科目间师资不匹配,部分高中教学场地和硬件设施难以满足多种科目组合的教学要求,也降低了对高考制度的整体满意度[13](P50-58)。就高校专业选择和职业生涯规划而言,随着选考科目组合的复杂性提升和报考高校专业的选科要求愈加明确,高考选科的博弈程度明显提升,也对报考高校专业和高中职业生涯规划提出更高要求。浙江省部分学生对高中职业生涯规划指导课开设现状的满意度较低[12](P25-26);而江苏省部分学生对“新高考改革有助于进入满意专业”的认可度较低,可见学生对当前高校专业选择和高中职业生涯规划的满意度仍有较大提升空间[13]。

其三,高中生对高中综合素质评价的认可度影响其对高考选科的满意度。新高考改革全面推行后,有关“综合评价,多元录取”“两依据,一参考”的高考评价录取改革也开始实施,高中学业水平考试成绩和高中综合素质评价信息逐渐被纳入高考评价体系中。诸如:江苏省86.39%的受调查学生认为综合素质评价能准确反映自身水平,促进自身全面发展,但也存在综合素质信息难以量化,在实际录取过程中的权重较低的现象[13](P50-58)。此外,外语和选考科目一年两考,加重学生学习负担[12](P23-24),高考试题设计内容和质量等[14],也会影响高考制度满意度。

基于已有研究可知,学生对高考改革公平性、对高考选科制度和对高中综合素质评价的认可程度直接影响其对高考制度整体的满意度。因此,本研究主要探究上述3个方面对高中生的高考制度满意度的影响。

(二)东、西部地区高考差异性研究

一方面,高等教育入学机会存在东、西部地区差异。如前文所述,目前东、西部地区高等教育资源存在明显差距,其中优质高等教育资源差距更甚。以部属高校为例,全国13个没有部属高校分布的省(区),其中8个是西部地区,东部地区仅有2个[15]。高等教育资源分布不均和高校属地招生比例过高,直接影响学生入学机会。北京、上海、天津等高等教育资源丰富地区的优质高等教育高考录取率位居前列,远高于全国平均水平[16](P133-140);甘肃、云南、广西、四川、贵州等西部地区省份的“双一流”高校录取率则低于全国平均水平,位居末位[17]。而不少高校招生领域改革对提升西部地区学生高等教育入学机会的成效也并不显著。例如,已有研究表明高校扩招并未减小不同地区间优质高等教育资源入学机会的差异,在高校扩招后期甚至使这一差距进一步扩大[18]。试点初期新高考改革对地区间高等教育入学机会公平的促进作用有限[16](P133-140)。可见,在当前形势下,东、西部地区高等教育入学机会仍存在明显差异。

另一方面,招生录取制度存在东、西地区差异。基于东、西部地区高等教育资源和入学机会的差距,党和政府出台了一系列招生录取制度,致力于保障西部地区学生的高校录取机会。例如从科举时代就一直沿用至今的高考录取分省定额录取制度,以省(区、市)为单位分配高校招生指标[5](P73-80),其中对西部部分省份颇有倾斜。再如,2018年全国优质高等教育毛录取率,位于西部的青海、宁夏和西藏3省仅次于东部的北京、天津、上海[16](P133-140)。可见高考分省定额录取制度有意识地将更多招生名额分配给部分西部省份。此外,我国高考招生政策也存在区域差异,制定不少针对西部地区省份的录取优惠政策。例如,2008年启动的“中西部招生协作计划”,由高等教育资源丰富、入学机会较高省份的高校专门面向中西部省份和人口大省招生,提升了部分中西部地区优质高等教育高考录取率[19]。2012年开始实施的“面向贫困地区定向招生专项计划”,对于缩小东、西部地区学生在获取优质高等教育资源差距的作用十分明显[20]。

已有研究表明,东、西部地区学生通过高考获取高等教育入学机会存在明显差距,对此党和政府制定针对西部地区的招生录取倾斜政策以保障西部地区学生的入学机会。受此影响,东、西部地区学生的高考制度满意度也可能存在差异,其结论还有待进一步探究。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究数据源自“高校考试招生改革引导学生德智体美劳全面发展研究”项目组于2022年第4季度开展的“高考改革调查问卷”。该调查历时2个月,调查范围覆盖除港澳台外的我国31个省(区市),调查对象包括高中生、大学生(本专科与研究生)、中学教师、高校教师、家长与关心高考改革的社会人士等5个主要群体。调查内容涉及高考招生录取环节的各个方面,包括高考内容、高考价值观、高考公平性、高考制度满意度、高考招生录取、高考科目选择等。本次调查共收集问卷125 842份,剔除无效问卷后,共收集有效问卷100 599份。

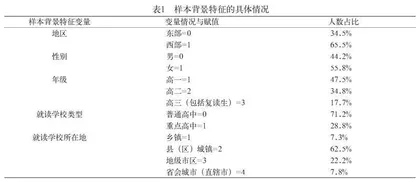

本研究主要探究东、西部地区高中生对高考制度的满意度及其影响因素,因此着重关注高中生卷中关于高考制度满意度的相关题项。2022年,东、西部地区共存在“3+3”、“3+1+2”以及“3+文综/理综”三种高考选科模式,考虑到当前东、西部大部分地区采取“3+1+2”模式,因此本研究选择“3+1+2”高考选科模式下,东、西部地区高中生为研究对象。2022年共有53 015名高中生参与调查,属于“3+1+2”模式省市区的有效样本共计18 355份,其中东部地区(含东北)包含黑龙江、吉林、辽宁、江苏、福建、广东等6省,有效样本共计5 240份,西部地区包含陕西、重庆、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海、甘肃、贵州、广西等10个省和直辖市,有效样本共计9 947份,本研究共计有效样本15 187份,有效样本背景特征的具体情况如表1所示。

(二)测量工具的信效度

高中生对高考制度的满意度影响因素测评工具是由教育学、心理学、统计学等学科组成的团队开发,结合已有关于高中生对高考制度的满意度影响因素的相关研究,分为个人背景信息调查、高考制度满意度调查以及高中生对高考制度的满意度影响因素调查。除学生个体特征变量外,其它各项变量都采取李克特五点计分方式,“完全不同意”为1,“不同意”为2,“一般”为3,“同意”为4,“完全同意”为5。

关于高中生对高考制度的满意度影响因素调查的12个题项Cronbach’s Alpha系数为0.941,说明其具有较高可靠性;KMO值为0.931,表明各变量之间存在较强相关性,Bartlett球形检验结果显示P<0.001,说明数据内部一致性非常好,适合做因子分析。研究通过因子分析共提取出3个公因子,各题项旋转后的因子载荷在0.694~0.861之间,累计方差贡献率为78.27%,说明公因子对高考制度的满意度的解释度较高。因此,本研究探索出3个公因子,其中第一公因子在“我认为高考使我的心理更健康”“我认为高考让我的沟通能力更好”“我认为高考促进我提高了学习能力”“我认为高考促进了我德智体美劳全面发展”“我认为高考使我的学习积极性更高”5个题项上有很大载荷,体现高中生综合素质能力方面,定义为“高中综合素质评价”因子;第二公因子在“我认为高考选科让我明确职业生涯规划”“我认为学校开设的职业生涯规划课对我的选科有帮助”“我认为专业指定科目有利于我选择大学专业”“我对我的选科结果感到满意”“我对新高考选科制度感到满意”5个题项上有很大载荷,体现高中生对高考选科制度评价方面,定义为“高考选科制度”因子;第三公因子在“我认为高考改革是有必要的”“我认为高考改革是为了维护公平”2个题项上有很大载荷,体现高中生对高考改革公平性评价方面,定义为“高考改革公平性”因子。