美国研究型大学教师晋升评价的内涵特征与改革路向

作者: 卓泽林

摘要: 选取美国拥有成熟学术晋升制度的6所R1类和5所R2类研究型大学作为研究案例,采用文本分析法对所获得的45份文件展开分析,并补充国内外学者的相关实证研究进行阐释,发现美国研究型大学教师晋升评价具有评价标准差异化、评价主体多元化、评价材料丰富化、评价过程与结果人性化四大内涵特征。当前,美国研究型大学教师晋升评价在价值追求上更具公益性、科学性和公正性,表现为追求更为广泛、符合社会利益的服务评价指标,追求更为科学、与质量相关的科研评价方式,以及追求更为公平可信的同行评价手段三大改革路向,其相关经验或可为我国大学教师晋升评价制度改革提供参考。

关键词:教师晋升评价;科研评价;美国研究型大学;评价改革

中图分类号:G649 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)04-0072-11

一、问题提出

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会报告中指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,要“形成具有全球竞争力的开放创新生态,深入实施人才强国战略”,着重强调要进一步完善人才培养体系,强化有组织科研的重要要求[1]。在高等教育机构中,学术晋升制度为大学教师提供了明确的奋斗目标和强烈的学术成就动机,是培育和构建创新人才体系的指向标[2],能够有效释放教师科研活力,提升科技创新水平。事实上,为提高教师的科研生产力,我国研究型大学自20世纪90年代以来便推行了教师人事制度量化考核,但以科研成果数量为核心的考评机制使教师陷入了以学术论文为核心的压力型体制,导致出现教师过于追求成果的短平快而非潜心打造学术精品等问题,从而未能满足当前我国打造世界重要人才中心和创新高地的要求。为破除这一现象,我国陆续颁布《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》等文件,旨在破除“唯论文”“唯帽子”等教师评价中的顽瘴痼疾,促进教师职称评定合理化,探索建立科学的教师评价体系[3-4]。

高水平的师资队伍是美国大学在国际高等教育体系中具有强大竞争力和影响力的决定性因素之一。其中,美国研究型大学所建立的较为完善和科学的教师评聘制度以多种方法激发教师活力和保障教师权益,为美国一流师资队伍的形成奠定了坚实的基础。为更好地了解美国大学教师晋升制度新态势,把握其整体思路与方向,本研究以拥有成熟学术晋升制度的11所研究型大学为案例,采用一手资料与二手文献相结合的方法,对美国研究型大学学术晋升评价的内涵特征与改革路向进行重点考察和分析,以期为我国研究型大学的教师晋升评价制度改革提供启示。

二、案例选择与研究方法

为提升案例比较的科学性和可借鉴性,实现对美国研究型大学的全面分析,本研究对象筛选基于以下标准:其一,依据2021年版美国“卡内基高等教育机构分类框架(The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education)”[5],以1:25的比率进行案例抽取①;其二,案例高校相关制度文本公开透明,可从官方网站系统直接获取,资料收集较为便捷。在综合考虑案例选择的典型性、代表性及资料的可获得性后,本研究最终选取哈佛大学(Harvard University)、斯坦福大学(Stanford University)、加州理工学院(California Institute of Technology)、加州大学伯克利分校(University of California,Berkeley)、宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)、威斯康辛大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)6所R1类研究型大学以及德州农工大学(Texas A&M University–Corpus Christi)、马里兰大学(University of Maryland, Eastern Shore)、克拉克大学(Clark University)、威廉玛丽学院(College of William and Mary)和圣路易斯大学(Saint Louis University)5所R2类研究型大学共11所研究型大学作为研究案例。

首先,本研究通过网络检索的形式,收集每个学校及其内部学院有关教师晋升评价的文本材料,主要包括学校章程和教师手册等政策资料,共获得学校层面的文件24份、学院层面的文件21份。其次,本研究依据美国国家科学院(National Academy of Sciences)制定的学科分类法[6],将一个机构内的学术单位(例如学部或学院等)划分为四个主要领域,分别是生命科学(Life Sciences,简称LS)、物理科学和数学(Physical Sciences and Mathematics,简称PSM)、社会和行为科学(Social and Behavioral Sciences,简称SBS)以及艺术和人文科学(Arts and Humanities,简称AH),其占比分别为24%、24%、33%、19%。最后,本研究采用文本分析法针对文件内容进行分析。此外,学校晋升的成文规则并不能完全反映潜藏的隐性知识惯例,因此,为了能更准确、全面地反映实际的评价过程,本研究还基于国内外学者所作的相关实证分析进行阐释,从而更好地把握世界一流大学教师晋升评价的具体实践情况。

三、美国研究型大学教师晋升评价的 内涵特征

本研究通过对比总结,发现在以上11个样本中,大学教师的晋升评价内容具有相似之处,所有学校都强调了教学、研究和服务在教师评价中的重要作用;部分大学在此基础上还将服务年限、专业发展、学校管理纳入到晋升条例中。由此,美国研究型大学教师晋升评价的内涵特征可归纳如下:

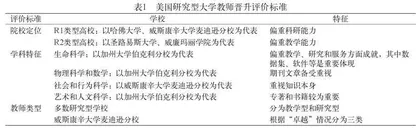

(一)评价标准差异化,依学校、学科与教师类型进行分类评价

美国高校类型众多,院系发展、学科建设紧跟学校的整体发展使命,再加上以教师职责作为划分标准的差异化分工体系,使得美国研究型大学形成了差异化的各学校、各学科、各类型的教师评价标准(见表1)。

1.院校定位统领评价标准

在不同类型的美国大学中,学校教师晋升依据有较大差异。一方面,R1类型高校对教师科研能力的要求普遍较高,通常将其作为教师晋升的首要标准。例如,斯坦福大学将学术维度明确为大学教师任命的首要标准,十分强调候选人在该领域的科研领导力[7]。《加州大学学术人员手册》(University of California Academic Staff Manual)指出,学术人员的晋升须考察其教学能力、科学研究能力、专业发展能力和社会服务能力。而R2类型高校对教师的教学能力要求较高,对其科研能力要求较低。例如,威廉玛丽学院指出,“尽管大学各院系教师晋升的具体程序和标准各不相同,但其评估的首要标准应为‘教师认真有效的教学,适当掌握其领域的知识,并对学生有所帮助’”[8];在圣路易斯大学的学校手册中,对教师科研的要求为“在学术和研究方面具有持续和不断增加的成就,特别是学术出版物和其他学术上认可的创造性成就”,但并未专门强调科研出版物的要求及其影响力[9]。另一方面,不同高校的教师晋升亦与高校自身的理念紧密相关,具有突出的学校特色。例如,威斯康辛大学麦迪逊分校的教师晋升评价强调要突出“威斯康辛”理念,鼓励教师在社会服务领域投入更多的时间。

2.学科特征决定标准内涵

每个学科都具有内在的稳定性和对外界影响的抵抗力,它体现在一群志同道合者的联合体中,具有独特的行为准则、价值观和智力任务,是一种特殊的文化现象[10](p109-p122)。受知识生产内部逻辑、外部条件以及知识与社会关系的制约,学科知识特征、学科社会特征和学科价值倾向特征共同影响了学科文化,对大学教师评价及发展具有重要影响[11]。

在美国研究型大学的教师晋升评价中,尽管学校会从校级层面颁布评价政策文本,但不同院系的学科自主性亦被充分尊重,教师评价呈现出显著的学科差异性。例如,德州农工大学在校级层面的教师手册中就明确规定,“学校的每个院系都应制定具体指标,以提供支持教学效果、研究成就和服务成就的证据”[12]。在加州大学伯克利分校,依照学科类型,不同学院的教师晋升评审要求具有较大差异,除经同行评议的出版物是所有学院教师晋升评审的硬性要求外,专著和书籍在历史学、传统音乐学、考古学的教师晋升评价中较为重要;期刊文章在天体物理学、生物学、经济学和政治学的定量领域中较被重视;编制数据集、细胞系、编辑卷、关键版本、软件等则是计算机学、生物学、信息学的重要成果体现[13]。在威斯康辛大学麦迪逊分校,人文社会科学与自然科学学科的教师晋升评审要求具有较大差异。例如,在社会科学学院,教师晋升评审的科研能力及成果要求为:“(1)以适当的方法和严谨的态度进行研究;(2)以原创的方式进行概念化和理论化;(3)综合、批判性地分析和澄清现有的知识和研究;(4)以开发创新的方法来进行学术研究;(5)进行与解决个人、团体、组织或社会的实际问题有关的研究。”[14]而物理科学学院对候选教师在研究方面的评审要求则为:“(1)与国内或国际同行相比,候选人具有优秀的创造力和生产力;(2)候选人具有能够确保未来研究项目质量前景的能力;(3)具备作为研究人员的声誉。”[15]以上这些既体现了人文社会科学和自然科学的学科差异,又展现了基础学科更加重视追求知识本身的研究逻辑。

3.教师类型影响标准权重

教师分类管理是高校发展的趋势。以教师的自主需要和行为选择为出发点,设计和实施分类管理,能够有效激发教师的潜能,提升教育科研工作质量[16],进而能促进教师的职业个性化发展,实现人尽其才[17]。

在美国研究型大学中,不同类型教师晋升评价内容在权重上具有较大差异。在所选取的11所研究型大学中,几乎所有大学都将教师晋升评价分为了教学型职称体系(teaching tenure)和研究型职称体系(research tenure),如哈佛大学、加州理工学院、马里兰大学等。此两类职称体系的评价内容存在较大差异,且研究型职称体系内的教职人员通常不能获得终身教职。而在威斯康辛大学麦迪逊分校,对应“教学”“科研”“服务”三个领域,教职被划分为三种类型,分别是:在一个领域有卓越(excellent)表现并在另一个领域有重大(significant)成就的教师;在三个领域都表现卓越的教师;只在某一个领域表现卓越的教师。在明确了以上三种教师划分类型后,不同的教师可以依据自身情况,对应不同的教职。并且,三个领域的权重分配具有较大差别,擅长教学与擅长研究的教师在“教学”“科研”和“服务”三大评价标准的权重占比上也具有较大差异,从而确保不同类型的教师都能够找到适合自身的职业发展路径[10](p109-122)。

(二)评价主体多元化,促进学术共治与评价完整性

为了实现晋升评审的公平性与公正性,以及为教师提供专业且正面的指导,美国研究型大学均严格遵照评审程序,建立起一套围绕教学、研究和服务展开的教师晋升评价制度。在评审程序中,系院校三级结合的考核机构成立教学委员会、访客委员会、教职审查委员会等审查机构,并在多个主体如学生、校内同行、校外同行、教师本人的协同参与下,共同为教师晋升评价工作贡献力量(见表2)。

1.学生评价

学生评价是教师教学评价的主要形式。学生作为教师课堂的教学对象,能够对教师教学能力进行最直接、最感性的判断[18]。根据对11所案例学校的综合分析发现,学生评价主要包括学生对教师教学进行评价及学生学习成果评价两方面内容。学生对教师教学进行评价通常以课堂调查的简短形式进行,包括必选问题和开放性问题两个方面,主要考察课程的组织、结构和清晰度,课程材料的科学性,教师与学生的互动以及教师的教学技能。例如,斯坦福大学在鼓励教师为学生设置期末反馈问题时,主张从学生、课程和教师等方面分别制定,其中教师评价部分会聚焦教师的教学有效性、优缺点以及其它任何意见,给予学生充分自由的评价权利。而在学生学习成果评价方面,主要采用学生成绩、学生出勤率等量化指标来反映教师的教学效果。例如,威斯康辛大学麦迪逊分校在通识教育领域将学生学习成果评估细化为四个方面,从学习能力、沟通能力、种族研究和定量推理出发对学生的学习表现做出评价,充分考虑到学生评价的多元化和系统性。此外,评价的主体除了在读学生外,还包括毕业生和担任过助教的学生,分别针对教师的课堂表现、长期以来的教学有效性以及对学生学习和工作的指导成效进行评估[19](p98-104)。