主动塑造未来:七所日本国立大学可持续发展战略研究

作者: 赵湘 钟周 刘靖

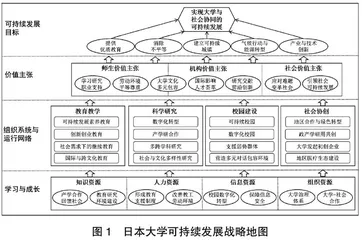

摘 要:日本对于大学与社会的可持续发展一直保持高度关注。文章以七所日本国立大学的可持续发展战略为分析对象,运用战略地图分析方法,明晰日本大学如何通过整合资源基础与实行内部变革措施,推动大学价值主张的实现,与提供优质教育、消除不平等、建立可持续城镇、气候行动与能源转型、产业与技术创新的可持续发展目标协调一致、共同发展。

关键词:可持续发展 战略规划 战略地图 日本国立大学

联合国大会在2015年通过《2030可持续发展议程》并确立17项可持续发展目标(SDGs)。[1]近年来,世界形势越发复杂多变,环境恶化、新冠肺炎疫情、经贸争端、武装冲突、社会动荡等现实挑战层出不穷。在这一背景下,世界各地的大学积极推动高等教育和未来社会的可持续性变革(Sustainable Transformation)。本研究应用战略地图模型[2]考察日本东京大学、京都大学、北海道大学、东北大学、广岛大学、筑波大学、名古屋大学七所研究型大学最新战略规划中的可持续发展相关策略。基于主题编码的内容分析,本研究绘制了融汇七校可持续发展战略的地图,试图解答日本大学如何协同推动大学自身与广大社会的变革。七所大学在2019年以来发布的泰晤士高等教育影响力排名(The Times Higher Education Impact Rankings)中表现突出,在日本高校中名列前茅[3],在很大程度上代表了日本大学在推进可持续发展目标方面的领先水平。

一、战略目标

日本是在国际社会倡导教育可持续发展(Education for Sustainable Development,ESD)的重要先锋力量。1998年,日本成立地球战略研究机构,并推动实施由联合国2002年可持续发展世界首脑会议提出的“联合国可持续发展教育十年计划”[4],大力倡导将可持续理念系统纳入各级各类学校教育和地区发展治理,并且设立相关大学研究机构[5]。2008年,日本文部科学省启动“国际环境领袖培训计划”,致力于高校的可持续发展教育,提出多项目标,包括建立可持续发展的价值观、促进学科交叉、加强与地区的联系、推动教育多样化与学生多元化等。[6]近年来,为了应对日本的人口问题、“东京一级化”与“地方过疏化”现象,日本致力于推动地方发展,促进东京以外的地方城市及地区形成良好的生活环境、迸发新生活力、吸引年轻人才,并将此行动与可持续发展目标相结合,推进开展“地方创生可持续发展目标”。[7]在文部科学省、内阁府、日本科学技术振兴署(Japan Science and Technology Agency)等机构支持下,日本大学也积极与地方政府和企业合作,大力推动“地方创生可持续发展目标”。[8]

教育是日本社会可持续性变革中的热点主题。例如,日本学者探讨高等教育机构贡献社会可持续发展的责任。[9][10]对于可持续发展的战略目标、规划及实施情况,日本学者对日本环境省(即中央政府环境部)[11]、地方政府[12]、企业[13]等进行了多样化的研究。在大学战略方面,有学者概述了神田外国语大学、京都大学、东京大学、庆应义塾大学、广岛大学的基本理念与方针,但并未形成结构化的分析框架。[14]从知网文献收录情况看,我国学者从教育教学视角考察日本环境教育。例如,1998年、2016年分别有学者对中日两国大学环境教育进行比较研究[15][16]。整体而言,知网收录相关中文文献中,从大学战略视角考察日本大学可持续发展的研究成果十分稀缺。

本研究考察的大学战略规划文本来自日本文部科学省要求国立大学法人机构制定的六年期“中期计划”。[17]“中期计划”主要内容包括大学的教育研究计划、财务计划、业务运营计划等。本研究对七校的第4期中期计划(2022—2028年)中大学推动自身与社会可持续发展的目标及举措进行了群像研究(见图1)。研究重点分析学习与成长层面的四种资源,这为大学在组织系统与运行网络层面实施变革的具体措施提供基础。在组织系统与运行网络层面,研究识别了教育教学、科学研究、校园建设、社会协创四个方面,以此关联大学的价值主张与可持续发展目标。

七校中期计划包括19项具有较高一致性的大学建设战略目标,其中9项目标完全一致(共性),10项目标部分一致(准共性)。本研究识别了19项目标中明确提出促进可持续发展的目标,并将其分类汇总为在三个维度上的七项价值主张。三个维度包括作为法人机构的大学组织机构维度、作为大学共同体主体的师生维度、作为大学与外部关联的社会维度。7项价值主张包括“学习研究职业支持”“劳动环境平等尊重”“大学文化多元包容”“国际影响人才荟萃”“研究交融前沿创新”“应对难题变革社会”“引领社会可持续发展”。结合日本大学的价值主张与具体措施,日本大学的可持续发展战略目标可以总结为以下5项,即“提供优质教育”“消除不平等”“建立可持续发展城镇”“气候行动与能源转型”“产业与技术创新”。表1列出了大学建设战略目标中的5项可持续发展目标,表2列出了大学准共性战略目标中的9项可持续目标。

值得特别关注的是,七所大学在中期计划中陈述了各具特色的整体性大学定位和综合性战略目标(见表3),由此显示了大学“应对难题变革社会”与“引领社会可持续发展”。整体而言,为满足大学在三个维度的7项价值主张,从而实现五项可持续发展目标,以达到大学和社会的可持续发展的总体战略目标,大学需要提升学习与成长层面的资源基础与实现组织系统与运行网络层面的变革措施,且与战略目标协调一致。下文分别从战略管理中的学习与成长层面以及组织职能发挥的组织系统与运行网络网络层面探讨日本大学的可持续发展战略。

二、学习与成长层面分析

大学的知识、人力、信息、组织四种资源是其进行持续性价值创造的决定性因素与基础[18],学习与成长层面描述了大学如何将这四种资源进行整合。

(一)知识资源

知识资源是指大学整合内部教育和研究相关的人财物信息等资源,以创造和应用知识、建立大学的学术生态;同时大学建立与地区和产业界等社会力量合作的产学研合作机制,从而推广应用研究成果以促进社会发展与变革。

教育环境建设着眼于评价制度、人才培养体系以及不同大学各具特色的人才培养制度。评价制度强调将学生评价与社会实际需求相对应,明确学生的学习意欲与能力,进行全面综合的评价。人才培养体系分为国际人才培养、社会人才培养与研究人才培养三个方面。国际人才培养面向日本国内学生与外国留学生,通过开发国际交流项目与评价体系、增加海外留学人数、增强留学生语言教育和支援等方式实施。社会人才培养通过加强创新创业教育、面向社会学习者的继续教育、特定职业的专业化教育、与产业界合作的产学共创教育等方面展开。研究人才培养除却强调培养创新思维、专业技能、跨学科背景、全球视野与领导力等素养,也注重通过产学共创教育培养博士生及博后的职业素养及可转移技能。此外,不同大学有其独特的治学氛围与人才培养制度。如京都大学强调培养学生“自学自习的精神”,能够自主寻找研究课题并寻找解决方法。

研究环境建设主要举措包括促进跨学科研究、强化优势研究领域和发展新兴学科领域、构建国际化研究中心、优化管理和经费制度、吸引年轻研究者以及树立学术规范等,其中前三项举措往往集成使用。例如,东北大学实施了三段式研究环境整顿:第一阶段聚焦推进材料科学、自旋电子学、未来医学和灾害科学的本校优势学科领域,第二阶段推广跨学科研究合作并创立国际研究集群,第三阶段凭借前期积累支持研究者进行自由和多样的研究活动。优化经费和管理制度则是通过促进财源多元化和加强大学研究管理功能而展开。七校都将吸引年轻研究者作为本校各项整顿措施的首要目标,通过加强研究人员在年龄、性别、国籍上的多样性,优化博士生奖学金制度和留校任职制度、建立灵活的转正机制,实行国内外流动的循环型任期制度等方式吸引年轻的研究者。此外,作为维持学术环境的基本原则,各大学明确树立学术规范,在防止学术不端、研究经费的不当利用、信息泄露与建立监察制度等方面有所规定。

在产学合作机制建设方面,三项主要举措包括加强与产业界合作网络、实现与私营企业的联合研究、实施产学共创教育。首先加强与产业界的合作网络要求大学、投资者、初创企业、大型企业建立联系;促进以大学为核心的知识、人才、资金的良性循环;促进初创企业与大型企业间的合作与交流,建立企业家内部人际网络。其次通过开放的研究创新机制,缔结大学与私营企业间合作协议,以实现与私营企业的联合研究,促进同产业界的良性循环。最后为实施产学共创教育,既包括大学面向产业界核心人员实施继续教育,也包括产业界面向大学博士生、教职工等群体提供多样职业道路选择、实习机会与技能培训。

(二)人力资源

人力资源整合的两项主要举措为形成教育支援制度和改善教工劳动环境。教育支援制度面向四类主要对象进行学业和职业发展支援:弱势学生群体发展、社会学习者的继续教育、博士生的职业选择以及教师的教学活动和研究经费。弱势学生群体包括女学生、留学生、残障学生和贫困生。其支援措施包括提高女性入学率,在项目、课程、奖助金、无障碍设施等方面支援弱势学生群体等。对于社会学习者的支援指大学开展继续教育。博士生的支援集中于协助职业选择、培养职业素养、支持教育研究等方面。对于教师的教学活动的支援主要通过培养教育管理人员减轻教师负担、重新评估教师的教育研究工作价值等方面展开。研究经费的支援面向年轻教师,将年轻教师和中坚教师的研究费用分开,以便年轻教师就任后就能顺利展开学术研究。

改善教工劳动环境的目标是保障劳动环境的多元、平等与尊重,主要举措包括增强多元化和流动性两个方面。多元化体现在大学不因年龄、性别、国籍、残障等因素影响人员雇佣,注重提高女性和年轻教职工比率,为年轻人、女性、外国人提供适宜的劳动环境,实现人员的多元构成和推进劳动方式的多样化与数字化改革。流动性体现在大学对教职工进行能力培养,提供研修学习机会,实行交叉任职制度(Cross-appointment System)。

(三)信息资源

信息资源建设的主要举措是建设数字化校园与保障信息安全。数字化校园建设的目标是推进大学数字化转型(Digital Transformation),将人工智能、机器人流程自动化技术、虚拟现实与增强现实等数字技术运用于日常教学活动、远程教育、教学改革、研究设备更新、业务运营的数字化与效率化等,并且将数字化改革推向社会,将大学的学术资源数字化,建立面向社会公开的“数字图书馆”。保障信息安全与数字化校园建设一体两面。保障信息安全贯穿大学运用数字技术全面提升大学教育、研究、业务运营的全程,在保障质量、效率的同时保障信息的隐私与安全。

(四)组织资源

组织资源的整合包括建立大学治理体系与大学—社会合作两个方面。大学治理体系要求巩固内部统筹机能,让校内外专家参与大学经营,促进设备的维护与资源的社会共享,在校长的领导下构筑强韧的统辖制度;财务方面,大学应寻找多元化财源,进行资金的风险管理和高效利用,实现大学内部资源的优化配置;评价监督方面,大学需基于客观数据进行自我评估,并向利益相关者公开。大学治理体系的强化为大学自身的可持续发展提供坚实的基础。此外,一些大学还具备特色的内部管理制度。例如,名古屋大学与岐阜大学组成东海国立大学机构,实行“共同治理制度”(Shared Governance)。

大学—社会合作包括地方合作与国际交流合作两个部分。地区交流合作主要通过各地区的大学、政府机关、企业之间的联合研究、资源共享、产学合作展开。其中名古屋大学相对特殊,与岐阜大学打破学校界限进行资源共享与研究交流,促进东海地区的发展与建设。国际交流合作为加强与海外大学机构的联系,建立战略合作伙伴关系,进行联合研究与资源共享。例如,广岛大学与亚利桑那州立大学等校建立战略伙伴关系,产生教育研究方面的协同效应。