基于“单元知识结构”的小学英语复习课教学探索

作者: 孙玲 张海燕

摘 要 复习课的主要任务是帮助学生深入理解和巩固所学知识,并将所学知识结构化、系统化、条理化。基于“单元知识结构”的小学英语复习课旨在用“单元知识结构”引领并指导学生的复习过程,解决学生学习过程中语言知识的碎片化问题。实践中,基于“单元知识结构”的复习课可以从三个维度展开:一是形式维度,基于主题构建单元语言知识的形式结构,帮助学生从整体上把握单元知识结构;二是意义维度,基于个体的多元理解生成意义网络,引导学生与单元知识结构建立有意义的内在联结;三是使用维度,基于不同的语用场合实现有意义交际,在使用中真正内化单元知识结构,使之进入学生的长时记忆系统。

关 键 词 小学英语 复习课教学 单元知识结构 单元语篇

引用格式 孙玲,张海燕.基于“单元知识结构”的小学英语复习课教学探索[J].教学与管理,2023(05):58-61.

复习在英语学习中的重要性不言而喻,及时、有效的复习是巩固和提高英语学习效果的重要保障。但实践中我们发现,复习课往往是教学过程中最薄弱的环节,几乎所有教师都认可单元教学结束后要及时复习,但很少有教师认为复习课也需要教学设计,复习课“有复习,无设计”的现象较为普遍。复习目标不明确、复习内容碎片化、复习方法习题化(复习课成了习题课),直接导致复习课效率低下。

复习需要重复,但复习绝不是简单的重复。单调、机械、无体系的重复,不仅对于教师自身专业发展无实质性帮助,对于学生学科知识的学习和巩固也无多大益处。基于“单元知识结构”[1]的小学英语复习课,旨在从语言学习的整体性聚焦学科知识的结构性、延续性、递进性,通过对单元知识的条理化、综合化、系统化的整理,使学生加深理解、牢固掌握、灵活运用个人化的单元知识结构。实践中,基于“单元知识结构”的复习课可以从形式维度、意义维度和使用维度展开。

一、形式维度:基于主题,构建单元语言知识的形式结构

单元知识结构是解决学习碎片化问题的主要认知路径。对于教师而言,使用单元知识结构引领学生的复习过程不仅是有效复习的前提,也是不断完善自身学科专业知识结构的重要途径;对于学生而言,在认知层面重视知识的结构和组织,建构并理解单元知识结构,把新知识与自身已有的认知结构联系起来,可以有效提高复习效果。教师要有意识地引导学生学会思考当前所学单元知识结构与之前所学内容之间的联系,以及对未来学习可能产生的影响。

教材内的语言知识体系不同于英语学科知识体系,它是根据不同年龄阶段学生身心发展水平、语言学习规律、认知规律加以选择、编写、提炼、组织,适合并有助于学生语言学习的知识结构系统[2]。从某种程度上说,教材内的语篇真实性程度较低,但语篇的主题以及语言知识的结构性更强,更适合学生基于主题系统掌握语言知识结构。单元知识结构基于语篇主题展开,同时又兼顾了本单元语言知识的横向联系以及前后单元间的纵向联系,将教材内显性的语言知识以条理化、系统化、结构化的形式呈现,有助于教师系统把握教材内知识体系的组织、结构与呈现,也有助于学生整体把握单元学习的重难点,提高复习效果。

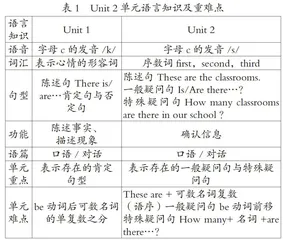

以译林版小学英语五年级Unit 2 “A New Student”为例,从语言形式来看,本单元知识结构可以在Unit 1的基础上,围绕语言知识(如语音、词汇、语法、语篇等)建构,通过表格清晰地呈现出单元及单元间语言知识学习的重难点及其变化(见表1)。

从单元维度对本单元所要复习的内容作概略式提示,能够帮助学生回顾总结已学知识,建立知识间的纵横联系,加深对知识的理解,特别是重难点内容,有助于学生理解不同单元之间存在内在的联系,弥补单篇课文学习的缺陷,减少记忆负担,不断完善学生认知结构。

二、意义维度:基于个体的多元理解,生成意义网络

语言是一个意义系统。语言形式是表达意义的资源和手段,是意义和功能的体现。意义通过语言形式来表达,通过形式的选择达到构建经验和表达交际的目的。单元语言知识的形式结构具有功能性,这就意味着单元复习不能局限于语言的形式结构,还需要在话题和功能层面上理解语篇意义。在“语义优先”的原则下,个体对语篇的个性化解读可以分为三个层次。

1.语篇层面的语义建构:意义符合性原则

“语篇层面的意义”表现为稳定的语篇意义,语篇意义是语言范畴中的一个实体,是语篇结构的基本要素之一,主要分析“语篇本身说了什么,它要表达什么意义”,是基于语篇的静态语义分析。静态语义分析遵循意义符合性原则,可以保证语篇理解意义的准确性和稳定性,有效规避个体随心所欲地理解语篇[3]。换句话说,不同主体在阅读同一语篇时,获得的语篇信息、提取的语篇意义应该是基本相同的。

以本单元为例,单元标题是“A New Student”,仅看标题,我们可能会预测本单元主要介绍新同学,但是读完发现整个语篇向读者传递的一个主要信息是:老生向新生介绍学校基本信息,即show a new student around our school,这是教材创设的语境,既是语篇要传递的表层意义,也是语篇内涵的语言使用情境,整个语篇主要围绕两个显性问题展开:(1) How many classrooms are there in our school?(2) Are there any computer rooms?/Is there a music room?深入分析对话内容,我们还发现语言内涵两个隐性的问题设计:(1)What are these?(2) Where is it?这两个问题在语篇中并没有明确陈述出来,但通过上下文分析,what和where的信息已经隐含在语篇中,例如,“These are the classrooms.”这句隐含的预设问题是“What are these?”“There are 24 classrooms.Our classroom is on the second floor.”隐含的预设问题是“Where is our classroom?”

语篇层面的语义理解活动不是一种漫无目的的理解行为,而是具有一种“获得语言知识,提高语言技能,增强语言运用能力”的鲜明指向和明确目的的理解行为,这种“促进语言学习”的指向和目的构成语篇理解活动的特殊理解旨趣,明显区别于随意性的理解活动,限定了语篇意义的范围和界限,具有规定性和规范性。

2.主体层面的语义生成:理解丰富性原则

“主体层面的语篇意义”表现为动态的语义生成过程。对于学习者来说,意义的获得依赖于主体经验。语篇意义是相对于主体而言的,学习者在认识和理解语篇的过程中会在大脑中留下意义足迹,是主体心理图式知识,是学习者的一种心理构建过程。语篇意义的生成涉及语言知识和个体经验两个不同系统以及这两个不同系统之间的互动关系。因此,理解语篇意义的活动需要回归到学生的生活世界。

以本单元为例,“show a new student around our school”对于学生而言,就是认识“school”的过程,这个过程会在学生头脑中形成有关“school”的概念,具体而言,就是指与“school”相关联的概念内容,包括学生个体所感知到的客观事物的物理存在,如学校中的teachers,students,classrooms等等,以及个体感知这种客观存在时的情感体验,如喜欢、温暖、紧张、焦虑等,这些丰富的感知信息和情感体验在学生个体的记忆中留下印迹,构成关于“my school”的概念内容,并经过整合形成概念结构,成为学生概念系统的一部分。

通常情况下,教材受篇幅或课时的限制不得不对意义进行删减,主体层面的语义生成允许主体对语篇意义进行可能性调整,通过重构语篇意义,将其置身于现实生活中,成为学习者心理世界的一部分,并表现为图式性的语篇概念,以及与语篇内容相联系的概念内容。这些内容往往包含错综复杂的感知信息,以及主体经验客体时所产生的知觉与情感体验等。这些储存在学生大脑中的关于“my new school”的所有知识,其内容的丰富性远远超出第一层次的理解,它是用学习者的现实生活来填充和丰富文本的意义世界。

3.使用层面的语义表达:语境现实性原则

“使用层面的语义表达”表现为基于语境的合适的语篇意义。语言在语境中表达意义,语言与语境相互依赖,特定的语言用于特定的语境中,特定的语境预测和期待特定的语言。我们以为,“使用层面的语义表达”要遵循语境现实性原则。

第一,理解和掌握语篇在特定的场合如何表达意义。我们需要根据学习者自身的生活背景、知识经验、现实需要,从语言使用的角度,聚焦语篇的功能和场合,理解和掌握语篇在特定的场合是如何表达意义的。例如,本单元中How many classroom are there in your school? Is there a music room?这些问题都是新生为获取新学校相关信息或确认信息向老生提出的,提问者(或说话者)的话语行为重在询问或确认信息,对于被问者(或听话者)而言,给出的信息反馈根据实际情况可以有所不同,例如,真实生活中我们可以简化为24,也可以是24 classrooms,而在书面对话中我们使用完整的句子:There are 24 classrooms in our school.这主要是为了便于学生理解和巩固已学“There be”句型,重在促进学生掌握语言的形式结构。

第二,理解和分析不同的语境赋予语言以不同的意义。比如,当我们读到“There is a library too.”时,你觉得这句话是什么意思?会联想到什么场景?你可能会想到在参观一个小镇时看到这里又有一个图书馆。但在下面描述的语境中,这句话却表达了完全不同的含义。“我来到一个新的城市,准备去参观这个市里的图书馆,但是不知道图书馆在哪里,问当地人,他可能告诉你:Turn to the right,there is a library.Turn to the left.At the corner of the street,there is a library too!”就语境而言,这句话放在这里也是适用的。这个例子清楚地表明,语言本身的含义是不明确的。只有明确了语言所表达的具体情境,才能确定它所表达的确切含义。类似地,脱离了具体语境,学生其实无法建立所学语言知识的真正含义。具体的语境赋予我们所学语言知识的意义。

总体而言,语义网络的生成,首先要遵守意义符合性原则,在此基础上要考虑个体理解的丰富性,以及意义表达的语境现实性。语篇是意义生成的基础,基于语篇,我们可以规范语篇意义的生成向度,保证语篇理解活动有理、有据、有序进行,从而构成语篇理解的规则边界;基于个体,我们可以拓展语篇意义的结合范围,保证语篇理解活动丰富、多元,从而拓展语篇理解的内容边界;基于使用,我们可以确保语言形式和意义表达的得体性,从而提高语篇在语言使用中的典范性和可借鉴性。

三、使用维度:基于尽可能真实的语境,实现有意义交际

语言学习不能与语言使用脱节。学生需要懂得如何使用他们已获得的知识和技能,把教材内容与实际应用联系起来。使用得越多,记忆越深刻,越不容易遗忘。有效的复习应该坚持语用导向,提倡用英语来做事情,或用英语来解决问题,鼓励学生使用本单元所学知识相互交流意义,在使用中理解、内化和巩固本单元知识结构。教学中,教师需要基于不同的语用场合,通过创设合理的语境,设计不同交际需求的语言学习活动,让学生建立语言学习和当下生活的关联,产生学习的意义。

相对于现实生活中语用场合的多元性,教师在课堂教学中所创设的语用场合较为简单和稳定,从语用场合的互动形式来看,主要有单向互动(one-way interaction)和双向互动(two-way interaction),不同语用场合中的互动意味着需要遵循不同的交际原则。

1.单向互动场合:交际需要性原则