新时代农村小学劳动教育的载体

作者: 胡永刚

[摘要]当前社会劳动教育环境较以往发生了翻天覆地的变化,但学校的劳动教育发展仍不能与之相适应。劳动教育中运用单一载体,存在不同程度的“窄化”“形式化”“孤立化”问题。本文以临安区高虹镇小学劳动教育的实践为例,学校在实践中创设“农技单”“农研园”“农基地”三大载体,从结构样态、内容架构、实施策略三个方面进行研究,通过劳动教育载体研究,给予农耕文化精髓新时代的内涵,架构多元的课程体系内容,使学生的综合实践能力在劳动体验中得到培育。

[关键词]农技单;农研园;农基地;劳动教育;载体

该文为杭州市2021年教育科研综合课题成果(2021G161)的研究成果

为了突破农村小学劳动教育困境,我们把新时代劳动教育载体架构成三棱椎形(如图1),分“自理性劳动”“探究性劳动”“服务性劳动”三个层级。“自理性劳动”是落实劳动教育的基础,涉及的内容也贯穿与其它两种劳动教育内容中,自理性劳动是全体学生必须参加的劳动教育内容,普适面较大,因此他为架构图中的基座。同时根据农村小学学生的生理、心理、能力发展等方面综合考虑,探究性劳动适合中高年级,服务性劳动适合高年级实践,因此就有了三个层级的思考。架构图中底面的三个小角形正是劳动素养在劳动课程中育人价值的集中体现且贯穿于三个层级,主要包括劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质,劳动精神处在较高层次,在三棱椎的顶点。

从三棱椎模型当中可以清楚地看到,底面的三条边就代表了所要研究的三种载体:农技单、农研园、农基地。三类劳动教育的载体虽各有侧重,但也有所相融。如“农技单”是旨在自理性劳动的新时代劳动教育的载体,但“农技单”也可以在探究性劳动和服务性劳动的劳动教育中使用。

一、农技单:旨在自理性劳动的新时代劳动教育载体

“以劳动培育习惯”,学生要学习劳动技能,通过劳动学会解决问题、学会沟通合作,逐渐掌握劳动技能并养成习惯。学校确定以解决“在哪里劳动”“做什么劳动?怎么劳动?”“如何评价劳动?”等内容设计了“劳动技能清单”简称“农技单”。

1.结构样态

(1)学校统一设计的农技单

学校设计的劳动技能清单为普通A4纸大小,包涵学生基本信息(班级、姓名);劳动技能的项目内容;日期记录;是否完成指定劳动内容的记录;学生自主评价;家长评价;班主任评价;学校一周评定等内容。高年级还设置自我反思板块。

(2)学生自行设计的农技单

学校在统一下发农技单的同时还进行农技单设计评比,鼓励学生设计制作个性化的农技单,融入劳动教育的创新与设计的理念。

2.内容架构

“农技单”适合自理性劳动教育时使用,如在家庭生活劳动时,居家的清洁与卫生劳动;书房卧室的整理,换季衣服鞋子的收纳。学校生活中教室与包干区的卫生清理;课桌椅的摆放与抽屉的整理,作业本的收交;饭菜的分发,餐具的整理等。当然广意的“农技单”还可以是探究性劳动中的各类记录单,还可以是服务性劳动中的各种计划单。“农技单”就是以“劳动技能清单”为核心的“在练习中提高,在经历中成长”的劳动教育主张。陶行知先生说:“教育源于生活,教育回归生活。”

3.实施策略

家长、教师和学生讨论制定劳动清单——“农技单”,学生自主实现“清”单,家长和教师通过评价进行督促,从而培养学生劳动的自律态度,养成自律习惯,也为自律行动指明方向。

(1)校内、校外互补,各扬特色

通过校内和校外场域互补,扩充劳动教育场域时空形态,打造“学校、家庭”一体化场域,建构起校内和校外劳动实践场域链接通道,建立起多元劳动的实践样态。通过家长学校,家长会等形式,进行劳动观念的交流,培育共识;其次通过农技单、家校联系册,班级微信群等进行劳动实践的联合反馈,增强沟通;另外还邀请家长担任劳动项目的指导教师,进行讲座等多形式的劳动教育。通过劳动教育校本化、课程化、项目化,来推进学习方式的变革,从而让农技单真实的落地。

(2)线上、线下互动,长足发展

当农技单上的内容劳动教师来不及指导怎么办?教师变身主播,将要点与要求录制成视频文件,供学生学习;学生变身主播,将居家劳动实践中好经验录制成短视频向同学推广;家长变身主播,把亲子劳动好经验分享给其它家长。通过线上线下的学习与比拼,促进学生对农技单上的项目进行深度的练习,长期坚持养成良好的劳动习惯。

(3)达人、模范评比,树立榜样

德育处制定《劳动评价细则》将学生的劳动情况纳入学生成长手册的评定,并根据《细则》每周每班评选一名“劳动小能手”,每月评出“劳动小达人”,期末评出“劳动小模范”。对每期评选出的各类先进,学校公众号进行推送,典型事迹进行宣传表扬,以榜样引领,促进习惯养成。

二、农研园:旨在探究性劳动的新时代劳动教育载体

“用劳动锻炼能力”,就是关注学生劳动综合实践能力和创新能力的培养,让学生通过不断学习,掌握劳动任务所需要的关键能力,学会方案设计、工具使用、合作分工、问题解决,[ ]达到创造力提升的目的。学生通过驱动性任务的激励,主动运用学习资源,进行自主探索和交流协作学习实现既定目标。

1.结构样态

学校将闲置的空地进行整理,把耕种区与养殖区进行分离,设置了简单的工具屋,做了相应的文化建设,建设了自己的“后稷园”。学生的探究性劳动就在“后稷园”落实实施。为加强管理,学校任命劳动教师为“后稷园园主”,落实“后稷园”的规划、协调、管理等工作,在“后稷园”每个班级都有自己的“一亩二分”责任地。

2.内容架构

学校拟定了相应的种植指导建议:一二年级以认识庄稼、种植花草为主;三四年级以种植时令蔬菜、时令瓜果为主;五六年级以种植番薯、花生等作物为主。

3.实施策略

(1)基于年段主题的项目化学习

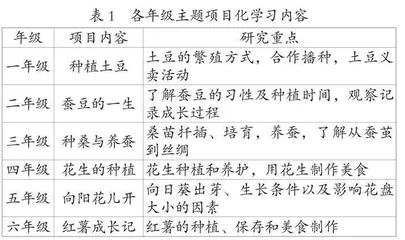

根据每个年段特点,设置不同的种植劳动项目探究主题(如表1),每个年级的素养落实点呈螺旋上升,师生根据确定的主题开展项目式学习。

表1 各年级主题项目化学习内容

(2)基于学科融合的项目化学习

①“认识节气”项目化学习。根据节气安排“后稷园”种植不同的作物,感知节气对农事活动的重要作用。结合年级主题项目制作节气美食,召开美食文化节,感知传统文化节气的魅力。

②“文学之旅”项目化学习。在种植劳动的同时,加入植物主题阅读,将观察、种植植物与阅读相关书籍相结合,将劳动实践与书本知识结合,践行知行合一。

教师让学生在“后稷园”种植蔬菜、果树和茶树,养殖小鸡和小羊;收集雨水来浇灌;研究易腐垃圾堆有机肥、无土栽培等内容。学校的“后稷园”承载的是项目驱动的探究性劳动内容,通过农研园的探究性劳动,项目化的种植研究,培养了学生吃苦耐劳、埋头实干的劳动精神,并在劳动实践中,引导学生发现问题,展开研究,整合知识,解决问题,[ ]变单一的体力劳动为具有思维含量的创造性劳动,提升创新精神和劳动素养,农研园的探究性劳动更好地赋予了学生劳动的生命意义。

三、农基地:旨在服务性劳动的新时代劳动教育载体

“用劳动历练担当”,就是让学生在劳动过程中学会与环境相处,学会与他人相处,学会与自己相处,服务他人,服务社会。懂得劳动成果都来之不易,更加深入体悟到劳动者的艰辛,增强他们的社会责任感和历史使命感。

1.结构样态

高年级对现实社会的一些劳动内容充满了好奇,但学校又没有条件对这样的环境进行复制。经过与社区、企业协商,学校在附近的龙门秘境农家乐、金竹坞花艺基地、木公山果蔬基地等设立学生体验基地,统称为农基地(如表2)。依托基地给学生们带来真实的劳动体验,让学生真正参与到社会劳动之中,从中体会劳动的艰辛和快乐。

表2 农基地实践类型

2.内容架构

农基地作为服务性劳动教育的重要载体,学校在安排基地类型时,重点想充分利用社会资源,让学生进行服务性劳动的深度体验,三种类型的基地活动方式基本为实习(实践)。

(1) 农家体验型

主要安排房间的清洁卫生、内务的整理;厨房中的洗菜择菜、荤素营养搭配、饭菜的烹饪;日常田地的普通劳作指导;最为重要的是学会一道特色美食的制作,可以是做手磨豆腐、手工麻糍等。

(2) 义工服务型

主要包涵了交通劝导,行人走斑马线,骑电瓶车戴头盔;垃圾分类宣传;帮助图书馆进行图书整理;进养老院为老人搞卫生等内容。

(3) 基地学习型

涵盖了园艺技术和水果、蔬菜的种植与养护等方面内容。

3.实施策略

(1)基地体验式学习,助力启蒙

融入式基地体验学习是学校课堂的延伸和创新,基地里导师的职业不尽相同,给予学生新鲜的感悟体验,学生的期待也鼓励了更多社会成功人士参与课堂,因此也形成了良性循环。同时根据场域不同所接触的职业也不同,帮助学生形成丰富的职业认识观,从而形成正确的劳动价值观。

(2)群策合作式实践,亲历磨砺

通过组建学习小组,调动学生的积极性,促使他们主动参与劳动实践,实现人人参与。学生在合作探究中学会表达意见,拓展思路,锻炼自身能力,合理解决问题,互相帮助,共同提高,在互动合作中学会独立思考,同时能够将合作能力延伸到其他课堂。导师积极引导,让学生在合作中参与,在参与中体验,在体验中成长。

(3)扶放式导向探究,体验成长

依托农基地的学习体验,让学生在参与体验中收获成长。设计活动时,教师注意难度的把握,做到扶放结合,大胆的“放手”,巧妙的“搀扶”,让学生成为活动的主人,在实践中体验成长的快乐。

① 通过劳动教育载体的研究完善了劳动教育的课程体系

通过载体的研究,挖掘了身边的教育资源,改变了学生的劳动学习方式,提升了学生的基本素养,[ ]学校的办学水平和教育质量得到了整体提升。劳动课程内容,从单一走向多元。劳动课程实施,从课内走向课外。劳动课程参与,从个体走向合作。劳动实践课程从原先的零敲碎打的技能学习,变成了群体性的合作探究学习。

② 通过劳动教育载体的研究提升了学生个体的劳动素养

在每一个板块的开放性学习中,学生都表现出极大的兴趣。他们乐于观察、乐于研究、乐于劳作、乐于分享……走出教室,在农研园、在农基地,学生得到了身心的放松,学习的兴趣在自然的环境中得以自由地发展,[ ]不知不觉中埋下了劳动创造生活的种子,提升了学生的综合素养。学生们亲历了用自己的双手创造美好生活的经历,体验到了创造的欣喜和幸福,从而极大地激发了他们的学习潜能与创新活力,丰富了审美情趣,丰盈了精神生活。学生从个体学习走向互动合作,学生通过研究学习,不仅仅是表面实现的个体技能增长,更多的是综合素养的提升。

③通过劳动教育载体的研究转变了教师家长的劳动观念

在劳动教育载体的创设与实施中,为了能够让劳动吸引学生,很多教师团结协作,一起制作微课,一起研磨活动设计方案,提升了理念,提高了课程开发的能力,劳动教育教师创意提升。在教学实践中,教师手上的法宝越来越多,卷入劳动教育的教师也越来越多,教师们在实践中尝到了劳动教育的乐趣。为了和孩子共同进步,很多家长不断在改变自我,积极参与劳动活动。特别是在农技单的实施中,绝大部分家长都能积极的参与到活动中,引导督促孩子每天参与劳动,完成劳动打卡,促进孩子劳动习惯的有效形成。劳动教育是个立体工程,需要家校社协同参与,学校与社区合作开展家长培训,邀请家长与社区工作人员当“劳动技能大赛”的评委,参与“种子节”“丰收节”“亲子秋收运动会”“工匠精神、劳模精神”报告会等主题活动家校社共协同相互促进。经过亲身的体验,家长也逐渐认同学校的办学理念,更积极地参与到学校的各项劳动教育活动中来。

找准劳动教育的融合点,架构适宜的劳动教育载体,引导学生在劳动实践中生成智慧,这是新时代劳动教育的新样态,也是农村小学劳动教育的新风尚。

参考文献

[ ]李建华.“四园联动”让劳动教育真实发生[J].中小学管理,2022(04):5-9.

[ ]郭红霞.扎实落实“双减”,构建育人好生态[J].北京教育:普教版,2023(04):26-27.

[ ]章振乐.正心立德 劳动树人——小学“新劳动教育”的实践与思考[J].中国特殊教育,2017(05):27-29.

[ ]陈婷婷.多媒体在小学劳动教育中的应用实践[J].中小学电教:教学,2023(04):70-72.

[ ]张刚,汪春燕.“现代三项”—城市小学劳动教育载体创新与实践[J].中国教师,2022(11):103-105.

责任编辑:白文军