基于情境链接的小学生道德自主建构路径

作者: 朱文雅

摘 要 在道德与法治课堂教学中,情境是重要的教学方式,但很多情境的设置或流于表面,或缺少系统性,导致学生缺少深度参与,无法推动道德的自主构建。基于情境链接从把握核心观点,厘清情境链接教育目标;聚焦主体地位,促进情境链接认知提升;坚持主导地位,推进情境链接价值转化;立足质量评价,深耕情境链接道德行为四方面入手,探讨走向小学生道德自主建构的教学路径,切实提升学生的道德行为。

关 键 词 情境链接 自主建构 道德与法治

引用格式 朱文雅.基于情境链接的小学生道德自主建构路径[J].教学与管理,2023(26):56-58.

新课标指出:“突出学生主体地位,充分考虑学生的生活经验,通过设置议题,创设多样化的学习情境,引导学生开展自主、合作的实践探究和体验活动,帮助学生形成正确的价值观。”[1]学生要形成道德认知,提升面对问题时的道德判断能力,激发智慧选择的践行能力,内化其道德素养,需要借助情境将道德的场域和生活建立有效的链接,才能实现道德与法治课堂的价值回归。情境创设是道德与法治学科教学的重要途径之一,但在日常教学中,教师创设的情境容易出现流于表面、缺少系统性等问题。本文立足情境链接,从“把握核心观点,厘清情境链接教育目标”“聚焦主体地位,促进情境链接认知提升”“坚持主导地位,推进情境链接价值转化”“立足质量评价,强化情境链接道德行为”四方面入手,探讨走向小学生道德自主建构的教学路径。

一、把握核心观点,厘清情境链接教育目标

低段的道德与法治教材,每一册都有一个主题。依据主题编写的教材内容传递着核心观点,是整册教材的价值观导向。深入解读教材,才能把握教材传递出的核心观点,从而有效创设情境链接。

1.前后勾连,整体把握核心观点

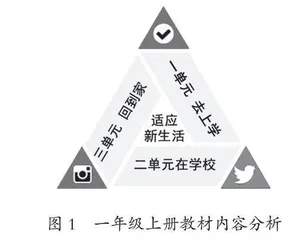

对于低段的教学内容,首先基于整册教学主题进行核心观点的解读。例如,一年级上册教材的主题是“适应新生活”,教材前三个单元均围绕本主题,从“去上学”“在学校”“回到家”三个方面展开叙事,目的在于引导学生从多个角度适应学校的生活,提高对小学生活的认识和对自身身份的认同(如图1)。

其次,要进行单元的前后勾连,厘清课时的目标。整个单元中的课文,前后有着密切的联系。例如“校园里的号令”是第二单元第2课,本课在第二单元第1课的基础上,从校园号令入手,引导学生主动适应制度化的学校生活。其核心观点是引导学生自觉、自愿遵守校园的规则,懂得集体生活中只有主动遵守规则,才能让公共生活有序、快乐。

2.聚焦素养,全面彰显意义价值

朱小蔓教授指出:道德教育应当关注学生作为主体的道德生活实践,学生不仅是道德教育的主体,同时也是自我发展的主体[2]。在课堂教学中,教师需要将学生放在主体地位,创设的情境需基于学生的德性成长,从而彰显情境的意义和价值。

如 “校园里的号令” 关注儿童成长的意义体现在“懂得号令的重要作用”,从而自觉遵守相关的规则,初步具有规则意识。因而,在课堂的情境链接中,需要依据教材中的活动,创设基于价值探究的相关学习活动。笔者在教学中,关注学生对号令的充分认识和认同,围绕目标,通过一系列关联的情境,使其道德意义在学生内心中充分升华(如图2)。

二、聚焦主体地位,促进情境链接认知提升

1.链接教材与经验,引发认知生成

道德与法治教材的编写是基于儿童经验的,所选的图文、案例具有普适性。针对班级实际情况进行情境创设时,需要深入解读教材的意图,通过情境链接教材与学生的生活经验,提供真实发生在学生身边,与学生日常的饮食起居、交通出行、学习生活相关的素材[3],起到唤醒、筛选、提炼、丰富、拓展和重构的作用,以提升学生的道德认知。

在开学第一周,笔者就观察到大部分小朋友听到预备铃声响了能够主动回教室,但他们不知道不同课前的预备铃声响后如何作准备。在教学“校园里的号令”一课时,围绕预备铃,教师创设了“我们比比谁是准备高手”的情境,引导学生做一做语文课、体育课、美术课的课前准备,让孩子了解到同一个号令,传递出来的要求是不一样的。又追问“你有没有过没准备好的情况,遇到了什么麻烦呢?”这个问题充分唤醒了学生的生活经验,学生从自身的体验中获得新的认知,听懂号令要求,按要求做,才能让自己的学习生活变得更美好。

2.链接活动与主体,推进主动构建

教导要通过作用于学生活动才能促进学生发展。简言之,课堂中的活动主体必须是学生,只有学生全身心投入到活动中,才能调动他们的思考、体验、感悟,使其主动建构道德认知。

基于主体地位的情境创设,需要链接活动和学生。如在感知上课铃声这一板块中,笔者依据课本上的配图的编写意图,根据本班学生实际情况,将此环节的情境目标设定为“通过演一演,知道遵守上课铃声的重要性,并能按上课铃声要求做。”

1.听:(出示上课铃声)听到这个铃声我们该怎么做呢?

2.评:有个小朋友听到上课铃声响了之后,却还在外面玩。你觉得他的做法怎么样?

3.小结。

1.听:(出示上课铃声)听到这个铃声我们该怎么做呢?

2.演:有个小朋友听到上课铃声响了之后,却还在外面玩。如果你是他的好朋友,你会怎么做?

3.小结。

如图3,第一次教学中,教师让小朋友评一评情境图中的做法,交流中学生大多围绕简单的“是与非”“好与不好”来回答,尽管教师一再引导“不好在哪里?”孩子们也并没有意识到不遵守上课铃声的影响。如图4,第二次教学中,将“评”的活动改为“演”,在演的过程中,既唤醒了学生的经验,又想办法说服不遵守号令的同学,充分体会了遵守号令的重要性。

三、坚持主导地位,推进情境链接价值转化

教学是通过符号学习上升为意义学习、价值学习……并且还要把习得的意义与价值观变成生活、行动的指南,最终回归到生活世界[4]。课堂中对于道德的价值意义,教师需要充分发挥自己的主导地位创设情境,引导学生产生认同,自觉接纳并进行内化。

1.链接认同与选择,提升价值认同

新课标中,明确指出了学生在政治认同、道德修养等几方面素养上的发展。德育有效性很大程度上取决于情感的认同,当孩子认同了,他便会采取正确的方式方法。道德与法治课堂中,以学生的情感体验为核心,设计相关的情境链接,在良好的情感体验中推动学生核心素养的发展。

如在“校园里的号令”一课中,教师在让学生感受号令的重要性时,通过抓拍学生课间快乐玩耍、大课间体育锻炼时的镜头感受学校的号令给小朋友带来的快乐;设置“想象学校停电了”的情境,引导学生体会号令的重要性。经过对比和想象,很多小朋友说:“学校离不开这些铃声,我们也离不开这些号令。”“原来这些号令让我们的学校生活富有规律呀!”可见,在情境中已经推动学生情感上对铃声的悦纳,也促使他们在遵守号令上做出正确的选择。

2.链接冲突与思辨,提升实践智慧

杜威认为“准备生活的唯一途径就是进行社会生活,离开了任何现存的社会情境,要培养对社会有益和有用的习惯,是不折不扣地在岸上通过动作教儿童游泳”[5]。道德与法治,归根到底是培养学生过更好的生活,智慧地面对生活中的道德问题。有意识地筛选典型的两难情境,用情境链接引导学生进行思辨,串起学生的过去、现在和未来,根植学生的价值观。

如在“校园里的号令”第二课时,有个板块是了解升旗仪式时的号令,并能遵守升旗仪式的礼仪。教学时,教师围绕“怎样做才是对国旗的尊敬?”这一问题展开关注学生未来的思辨情境的设计:

老师班里有个小朋友遇到了这样的情况,音频出示:排队时我突然肚子疼,上厕所去了。等到要回班级队伍时,升旗仪式已经开始了,这时, 该怎么办呢?小朋友们,如果你遇到这种事情,你怎么办呢?

我们来听听中华人民共和国国旗法的要求:举行升旗仪式时,应当奏唱国歌。在国旗升起的过程中,在场人员应当面向国旗肃立,行注目礼或者按照规定要求敬礼,不得有损害国旗尊严的行为。

小结:升旗仪式中的一举一动都是我们对国旗的尊敬。送你们一首升旗歌:升国旗,要肃立,注目礼,要规范,唱国歌,要响亮,爱祖国,永牢记。

教师出示情境之后,让学生讨论,如果是你,你会怎么办,并请他们讲讲原因,把孩子遇到这种情况时的想法展现清楚,再用法律条文来引导他们,层层深入地将升旗仪式时该遵守的礼仪根植在孩子们的心中。

四、立足质量评价,促进情境链接知行合一

1.链接思维与方法,提升行为准则

低段教材很大程度上直接突出“导行”特点,课堂直指行为习惯的培养与纠正,如果教师生硬地告诉孩子他的行为方式是错误的,教育效果不是特别理想。根据学生的身心特点,情境链接中展示学生的思维方式,并通过对比、说理等方式让孩子看到自己行为的误区,会有更好的效果。

如“校园里的号令”第二课时学习升旗仪式的礼仪,了解并学会正确的行为是本版块的重点。教师基于平时的观察,发现升旗仪式中学生对于如何行礼是盲点,有很多小朋友模仿大哥哥大姐姐的做法——敬队礼。教学中,教师出示少先队员行队礼的图片和一年级小朋友行注目礼的图片,让学生选一选,一年级小朋友如何行礼。在讨论和交流中,学生将自己的想法充分展现,在思维的碰撞中明确没有入队的小朋友行注目礼以及注目礼的要求,并让孩子们演一演参加升旗仪式的过程,在演的过程中顺势评价,导行的任务顺利完成。

每种行为背后都有其独特的思考和想法,尤其是德育课程,珍视孩子内心独特、多元的认知,不一味地进行刻板说教,利用情境链接将思维直观显现,再对其进行相关引导,学生情感上更容易接受,行为上也更容易改变。

2.链接迁移与评价,深耕道德行为

教材中的内容来源于学生的真实生活,是孩子平时生活的缩影[6]。创设与道德知识使用相关的情境,将课堂延伸至生活,落实道德行为的迁移实践,在真实情境中发展道德行为,并通过评价强化孩子的道德行为。

如在“校园里的号令”第一课时最后一个版块,教师创设了“指挥家送来任务卡啦,我们来争当星级指挥家”的实践活动,将“行”的要求落实到平时,以反馈与评价巩固正确的行为,强化遵守规则的意识。评比活动将学生置身于道德发展的场景之中,具身道德体验,直面生活中的道德问题,历练道德情感与抉择,从而促进道德行为的发展。

情境链接是学生自主进行道德构建的重要路径之一,核心素养视野下的德育课程,教师只有立足学生的过去、现在和未来,在情境链接中引发学生的自主建构,才能内化其道德素养,真正提升学生的道德行为。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.

[2] 朱小蔓.学校德育,最重要的在于唤醒学生的内在自觉![DB/OL].(2017-11-16).https://www.sohu.com/a/204710966_621712.

[3] 岳建霖.情境链接:小学科学深度学习的实施策略[J].教学月刊·小学版:综合,2021(Z1):51-53.

[4] 钱旭升.论深度学习的发生机制[J].课程·教材·教法,2018,38(09):68-74.

[5] 杜威.学校与社会·明日之学校[M].赵祥麟,任钟印,吴志宏,译.北京:人民教育出版社,2005:141.

[6] 杨娜青.情境链接:小学生自主道德建构的教学范式[J].福建基础教育研究,2022(06):112-114.

[责任编辑:郭振玲]